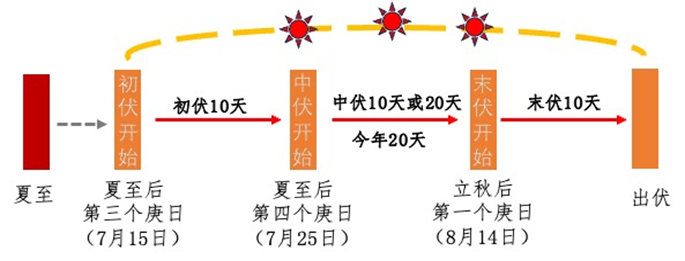

“三伏天”是中國傳統時令中代表盛夏酷熱時期的一個階段,包括初伏、中伏和末伏三個時段,跨越小暑、大暑和立秋三個節氣。所謂“夏至三庚便數伏”,初伏即是從夏至后的第三個庚日為初伏,到第四個庚日為中伏,而從立秋后的第一個庚日則為末伏。一般而言,由于干支紀日中十天干一循環,從第一個庚日輪到下一個庚日間隔10天,故每一伏有10天。但由于每年初伏出現的早晚不同,導致中伏距末伏天數不盡相同,有10天或20天兩種情況,也因此有些年份三伏為30天,有些年份則為40天。

無論是30天還是40天,自入伏至出伏這段時間,剛好對應著陽歷的七月、八月份,這是我國夏季最為高溫、天氣最為潮濕悶熱之時,也是夏季轉秋的關鍵節點。

為什么“三伏”以“庚日”為起始?

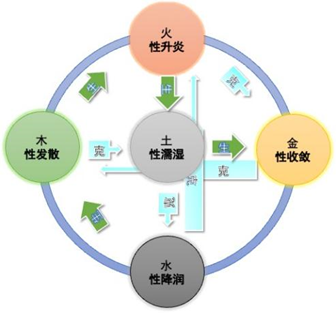

不難看出,三伏天以庚日為節點。為什么要選擇庚日呢?《康熙字典》記載: “《釋名》伏者,金氣伏藏之日也。金畏火,故三伏皆庚,四氣代謝,皆以相生,至立秋以金代火,故庚日必伏。在這段文字中解釋了“三伏”中的“伏”實際是金氣降伏的日子,而"庚"屬于五行中的“金”,降伏誰呢?從"金火相克"的角度看,夏季的火性旺,金可憑借自己的收斂之性,而將炎炎之火的陽氣降伏收藏到體內,以養人體的陽氣。另一方面從"金土相生"的角度看,三伏天實際上包含了長夏階段和立秋節氣,這段時間是夏秋相交的重要節點,除了考慮如何應對夏火外,還要考慮如何為秋金做準備。在中醫治療角度講,長夏屬土,土能承接夏季的火氣,并且土又能生金,意味著這一階段可以通過調節脾胃(屬土的臟腑)間接增強肺金的功能,進而調衡五臟。而選擇庚日這一特定時機進行養生或治療,恰好是利用了金土相生的規律,有借天時而補金之意,被認為具有事半而功倍之效[2]。

為什么三伏天是“冬病夏治”的好時節?

三伏天的特點是陽氣極度旺盛,地面之上的陽熱之氣較多,地面之下的陽熱之氣較少。人體也是如此,此時為新陳代謝最為旺盛之時,腠理開張,陽氣外發升動之勢達到峰值,這對于一些每逢冬季發作的陽虛型慢性病而言,就是最佳的防治時機,可借外界之陽氣來補人體之陽氣。借助此時陽氣隆盛欲動的特性,對陽虛患者用補陽之藥或其他溫陽之法,陽熱之氣升動較多,更容易化解體內寒凝之氣,從而更好發揮達到扶陽祛寒的目的,同時也能為秋冬儲備陽氣[3]。

普通人三伏天養生要注意什么?

對于如何度過三伏,古人已形成了一套消夏的養生習俗并延續下來。據《禮記·月令》記載,先秦時,仲夏之月“君子齊(齋),處必掩身,毋躁,止聲色,毋或進, 薄滋味,毋致和,節嗜欲,定心氣。” 總結起來,即是從飲食、起居、心境三個方面著力下功。

從飲食上,主要要做到兩點。其一是勿貪寒涼。即避免食用過于寒涼的食物,以防寒邪直接攻入脾胃,傷及脾陽。反而可考慮攝入一些溫性、平性的食材,如生姜、赤小豆等。其二是飲食清淡,勿過食油膩。三伏天天氣炎熱,潮濕異常,易出現濕邪困脾,故尤其要注意保護脾胃,清淡飲食。

從起居習慣上,主要做到兩點,其一是勿熬夜,保證充足的睡眠時間。三伏天本就土氣旺盛,潮濕尤甚,尤其今年預計雨水較多,更易出現濕邪過盛的情況,故祛濕保脾就顯得尤為重要。中醫認為晚上11點至1點為膽經當值,而膽經為樞紐之處,早睡的目的即是為了養膽益脾。其二是保持適當的運動習慣,勿運動過度,不要過度追求揮汗如雨,以防耗傷津液,并給心臟造成不必要的負擔。運動時間避開中午,最好選擇在清晨或傍晚較為涼爽的時候,并確保在通風良好的環境中進行運動。此外,運動出汗后也要注意不要立即直吹空調或沖涼水澡,不要急喝涼水。

從心境上,主要要做到稍安勿躁,避免情緒波動過大,此外也可以選擇一些芳香醒脾化濕的藥物或食物進行調理,如薏苡仁、陳皮等,保持身心的清爽舒適。

做到以上幾點,順應三伏天的自然特點,即可達到起居有節,以葆天年之功。正如唐詩所言:“三伏閉門披一衲,兼無松竹蔭房廊。安禪不必須山水,滅得心中火自涼。”

參考文獻

[1] 朱現民.冬病夏治時間因素探討與三伏天日期推衍[J].上海針灸雜志,2013,32(3):224-226.

[2]謝勝,劉園園. 坤土建中三伏治療的理論構建與探討[J]. 中國中醫基礎醫學雜志,2017,23(5):626-627.

[3] 黃巖松.三伏天灸療法的傳統醫學內涵[D]. 廣州:廣州中醫藥大學,2007.

來源: 北京朝陽醫院藥事部 楊老師

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

北京朝陽醫院藥事部 楊老師

北京朝陽醫院藥事部 楊老師