出品:科普中國

作者:郭菲(煙臺大學)

監制:中國科普博覽

在浩瀚的海洋深處,一個神秘的生物王國靜靜地存在著。這個黑暗、寒冷、高壓的世界里,生活著許多令人驚嘆的生物,其中最引人注目的莫過于幽靈蛸。長期以來,科學家們認為幽靈蛸目只有一個現存物種。

然而,近期中國科學家的一項重大發現改變了這一認知,為我們揭示了深海世界的又一個奧秘。

幽靈蛸:深海中的“活化石”

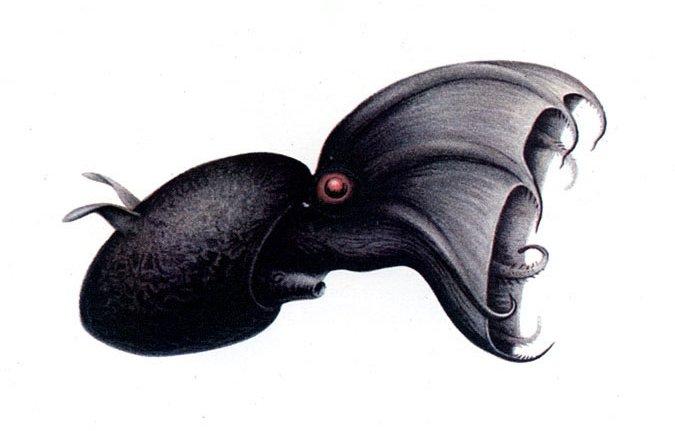

幽靈蛸(Vampyroteuthis infernalis)是一種非常特殊的深海生物,被譽為海洋中的“活化石”。它的發現歷史可以追溯到1903年,當時德國海洋生物學家Carl Chun在深海考察中首次邂逅了這種奇特的生物。幽靈蛸的名字源于拉丁語,意為“來自地獄的吸血鬼烏賊”。這個名字雖然聽起來有些可怕,但實際上它是一種相對溫和的生物。

Karl Chun繪制的幽靈蛸插圖

(圖片來源:維基百科)

這些神秘的海洋居民通常生活在熱帶和亞熱帶大洋的中深層水域,水深在600到900米之間。該深度的水體被稱為“最小氧氣帶”,氧氣含量極低,但幽靈蛸卻能在這樣惡劣的環境中頑強生存,展現出令人驚嘆的適應能力。

幽靈蛸的外形十分獨特,仿佛是大自然的鬼斧神工之作。它們的身體呈球形,有八條觸臂,每條觸臂上都布滿了感覺器官,使它們能夠敏銳地感知周圍的環境。

在分類學上,幽靈蛸屬于頭足綱,但它們既不是章魚也不是魷魚,而是屬于一個獨立的目——幽靈蛸目。這個目只包含一個科(幽靈蛸科)和一個屬(幽靈蛸屬)。

長期以來,科學家們都認為幽靈蛸目只有一個現存物種,這使得幽靈蛸在進化生物學研究中具有重要地位。它們就像是一個個活生生的化石,為我們打開了了解海洋生物進化歷史的窗口。

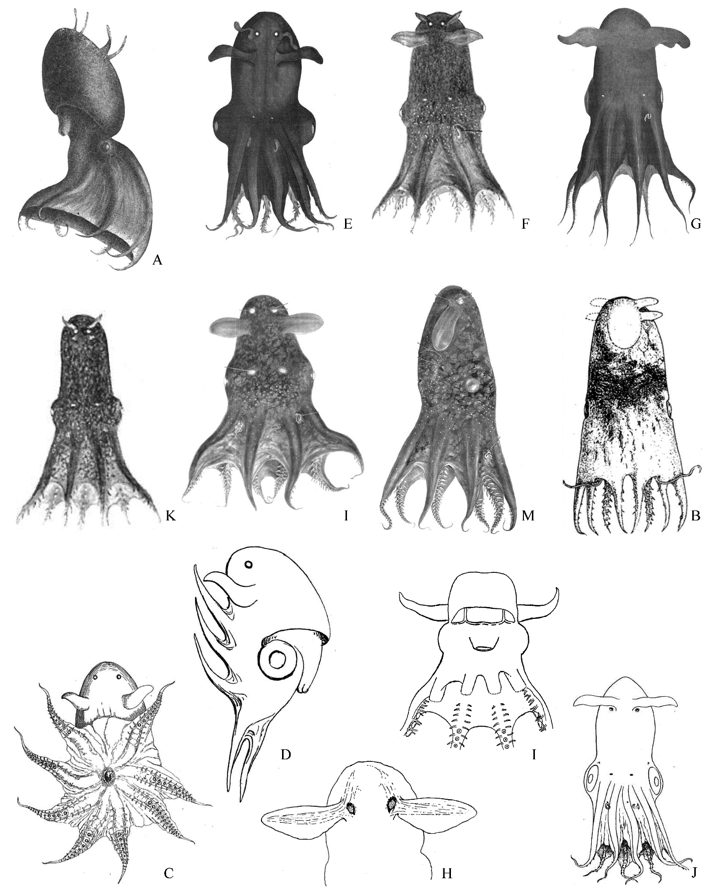

來自不同文獻的幽靈蛸形態

(圖片來源:參考文獻1)

新物種的發現:擬幽靈蛸

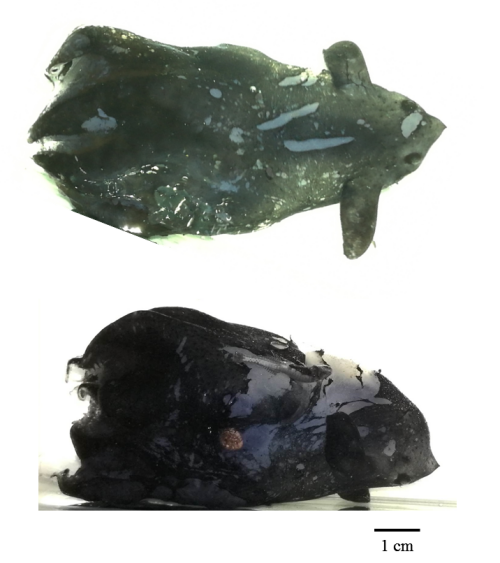

2016年9月,一個重大發現改變了科學界對幽靈蛸的認知,為這個深海傳奇增添了新的篇章。中國科學院南海海洋研究所邱大俊等科研人員在海南島東南海區進行深海考察時,在水深800至1000米處采集到了一個與幽靈蛸相似但又有所不同的標本。這個意外的發現立即引起了研究人員的高度重視,他們意識到這可能是一個重要的突破。

擬幽靈蛸形態圖

(圖片來源:參考文獻1)

研究團隊立即對這個神秘標本展開了詳細的形態學觀察和基因分析。他們仔細比對了這個新標本與已知幽靈蛸的各項特征,試圖找出它們之間的異同。通過長期的觀察和分析,科學家們逐漸確信,他們發現的不僅僅是幽靈蛸的一個變種,而是一個全新的物種。

經過反復驗證和深入研究,科學家們最終確認,這個標本的確代表了一個全新的物種。他們將其命名為擬幽靈蛸(Vampyroteuthis pseudoinfernalis Qiu, Liu & Huang),意為“類似幽靈蛸的物種”。這個命名既體現了它與幽靈蛸的相似性,又暗示了它們之間的區別。最近,相關研究成果在線發表在《動物分類學報》(Zoological Systematics)上。

擬幽靈蛸的發現是一個重大突破,它成為幽靈蛸目中已知的第二個現存物種,這一發現豐富了我們對深海生物多樣性的認知。

擬幽靈蛸與幽靈蛸的區別

雖然擬幽靈蛸和幽靈蛸在外觀上十分相似,但研究人員通過仔細比對,發現了幾個關鍵的形態學差異。這些差異看似微小,卻在分類學上具有重要意義,它們不僅證明了擬幽靈蛸是一個獨立的物種,也為我們理解這些深海生物的適應性進化提供了新的線索。

首先,最明顯的區別在于它們的尾部形態。擬幽靈蛸具有明顯的尖尾,這個特征在幽靈蛸身上是看不到的。幽靈蛸的身體后端相對圓潤,沒有明顯的尾部突出。這種形態上的差異可能反映了它們在游泳和平衡方面的不同適應策略。

其次,研究人員注意到兩者的下角質顎形狀存在差異。擬幽靈蛸的下角質顎翼更寬且更長,而幽靈蛸的下角質顎翼相對較短。角質顎是頭足類動物用于捕食和處理食物的重要器官,這種差異可能暗示著兩個物種在食性或捕食方式上有所不同。

最后,一個微妙但重要的區別在于它們發光器的位置。擬幽靈蛸的發光器位于鰭與尾尖的中點,而幽靈蛸的發光器則位于鰭與身體末端的三分之一處。在深海環境中,生物發光是一種重要的交流和偽裝方式,發光器位置的不同可能反映了它們在使用生物發光方面的不同策略。

這些形態學差異雖然看似微小,但它們共同構成了區分兩個物種的關鍵特征。它們不僅幫助科學家確認了擬幽靈蛸作為新物種的地位,也為深入研究這兩個物種的生態適應和進化歷史提供了重要線索。

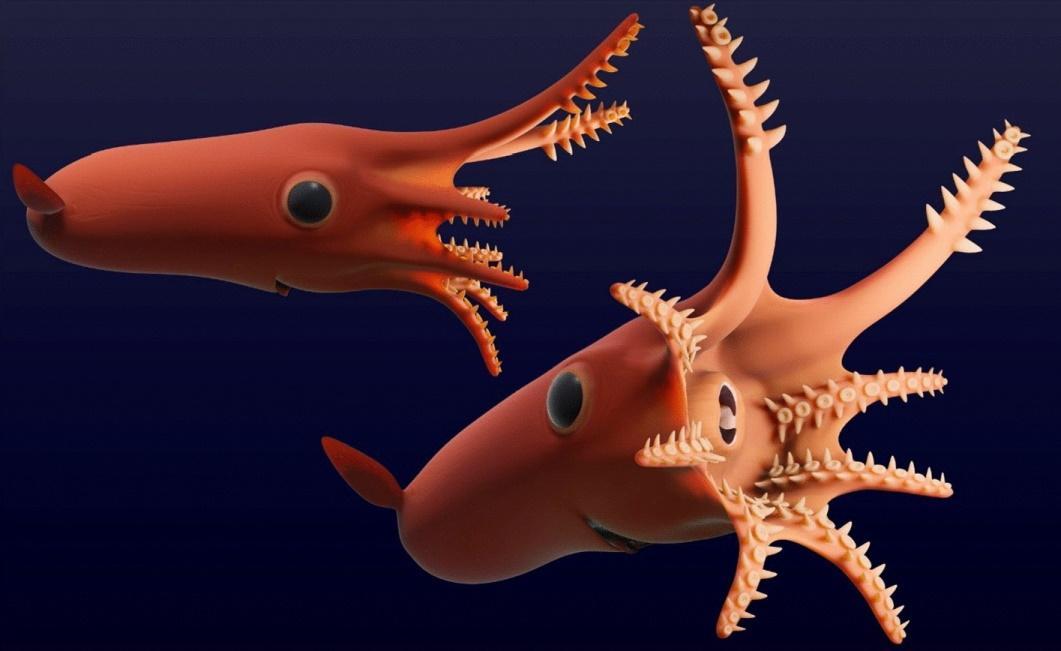

羅訥河陷阱幽靈蛸(屬于一類已經滅絕的幽靈蛸科動物)復原圖

(圖片來源:維基百科)

從發現到確認新物種

確認一個新物種并非易事,尤其是在深海生物研究領域。深海環境的特殊性使得采樣和研究都面臨巨大挑戰。因此,研究團隊采用了多種科學方法來驗證擬幽靈蛸的獨特性,確保研究結果的可靠性和科學性。

研究人員首先對采集到的標本進行了詳細的形態學觀察。從外部形態到內部結構,他們仔細檢查了標本的每一個部分,并將其與已知的幽靈蛸進行了全面比較。這種細致的形態學研究是識別新物種的基礎,也是后續研究的起點。

接下來,研究團隊進行了大量的文獻研究。他們查閱了大量歷史文獻,將新發現的標本與過去報道的10個同物異名種的形態特征進行了比較分析。這一步驟非常重要,它確保了新發現的標本不是已知的同物異名種,而是一個真正的新物種。

然而,僅依靠形態學研究是不夠的。為了進一步確認擬幽靈蛸的獨特性,研究人員還進行了詳細的基因分析。他們提取并分析了擬幽靈蛸和幽靈蛸的DNA,特別關注了兩個重要的基因標記:線粒體COI基因和核基因28S rDNA。這些基因常用于生物的系統進化分析,能夠揭示物種之間的親緣關系。

通過對這些基因數據進行系統進化分析,研究人員發現擬幽靈蛸和幽靈蛸形成了兩個遺傳距離較大的分支。這個發現進一步支持了它們是兩個獨立物種的結論,為形態學觀察提供了有力的分子生物學證據。

這種多角度、多方法的研究路徑不僅確保了結果的可靠性和科學性,也展示了現代生物分類學研究的復雜性和嚴謹性。它告訴我們,在科學研究中,特別是在面對如此罕見和難以研究的深海生物時,綜合運用多種研究方法、從多個角度收集證據非常重要。

幽靈蛸科動物化石

(圖片來源:維基百科)

結語

擬幽靈蛸的發現遠不止是為生物學名錄增添了一個新名字那么簡單,這一發現極大地豐富了我們對深海生物多樣性的認知,為研究深海生物的進化和適應提供了新的素材。通過比較擬幽靈蛸和幽靈蛸,科學家們可能會發現更多關于這些生物如何適應深海環境的線索,為我們理解生命的適應性和韌性提供新的視角。

此外,作為深海食物網的一部分,了解幽靈蛸目生物的多樣性對于理解整個深海生態系統至關重要。每一個物種的發現都像是在復雜的生態網絡中找到了一個新的節點,有助于我們更全面地了解深海生態系統的結構和功能。

參考文獻:

1. Dajun Qiu, Bilin Liu, Yupei Guo, W.A.S.W. Lakmini, Yehui Tan, Gang Li, Zhixin Ke, Kaizhi Li, Liangmin Huang. Vampyroteuthis pseudoinfernalis sp. nov. the second extant widespread deep sea squid species of Vampyromorpha (Cephalopoda: Coleoidea). Zoological Systematics, 2024, 49: 246-257.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽