7月24日,冥王星沖日。沖日前后,冥王星最接近地球、視直徑最大、亮度最高,為人類了解這顆矮行星提供了良好契機。

冥王星沖日是指冥王星于繞日公轉過程中運行到與地球、太陽大致成一直線,而地球恰好位于太陽和冥王星之間的一種天文現象。本次沖日時,冥王星的亮度約為14.4等,有經驗的天文愛好者可以借助大口徑天文望遠鏡,有望一睹“冥王”風采。

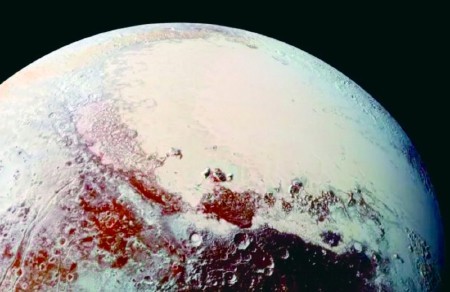

冥王星公轉周期長達248年,其在1989年過近日點前后,比海王星距離太陽還近。之后,它便開始向遠日點運動,以至于每年沖日時,冥王星距離地球都更遠一些,亮度自然也逐年下降。在科學家們看來,冥王星一直戴著神秘的面紗,直到18年前冥王星才被“九大行星”除名,被降級為矮行星。在“九大行星”時代,冥王星是距離太陽最遠、質量最小的行星。目前只有美國的“新視野”號探測器于2015年飛掠冥王星時做了一些探測,發現冥王星上有山脈、冰原、深谷和沙丘等。

冥王星被發現于1930年2月18日,美國亞利桑那州當地時間下午4點。這個時間點提示了冥王星發現渠道的特殊性--當時當地是大白天,能看見天上的星嗎?

1930年,美國“民科”天文學的黃金時代已到尾聲。那個黃金時代是土豪天文愛好者洛韋爾開創的,他自建天文臺自任臺長、自辦天文雜志自任主編、自組天文學會自任會長。他的天文臺裝備了最好的望遠鏡觀天,雇用了專業的天文學家搞研究。洛韋爾平生有兩大愿景:一是觀測火星上的運河,二是尋找海王星軌道外的“X行星”。1916年洛韋爾去世時,第一個愿景早已讓他名滿天下,第二個愿景則毫無收獲。現在我們當然知道所謂的“火星運河”純屬虛妄,不過洛韋爾還是在天文學上青史留名了。

洛韋爾天文臺有一個受雇的年輕人湯博,雇主去世后他不忘初心繼續尋找“X行星”。太陽系中的天王星、海王星都是根據它們對內側行星軌道的攝動而被推算出來,隨后在推算天區被觀測到的。洛韋爾一直希望用同樣的方法找到“X行星”,但至死未成。湯博對這個方法不再抱希望,遂改用大規模巡天照相觀測,這是一種笨辦法,就是對大面積的天區持續拍照,然后耐心比對前后照片,看其中有沒有在恒星背景上移動位置的天體。這樣就能理解冥王星為何會在下午4點被發現了--當時湯博在比對照片。在茫茫星海中他居然真的找出了一個悄悄移動的小光點,他發現了冥王星。冥王星隨即被定為太陽系第九大行星,湯博也因此名垂青史。

但是,冥王星發現史的奇特之處,在于它的后半段。

最初人們曾認為冥王星的大小和質量與海王星是同一量級,而海王星的質量約為地球的18倍。但是1978年發現冥王星有一顆相比冥王星顯得非常大的衛星冥衛一(卡戎星),這可以幫助天文學家推算出冥王星的質量,結果令人大吃一驚--冥王星的質量只有地球質量的0.24%!冥王星的尺度“至今仍未定準”,最初定為直徑6400公里,現在較新的數據是2370公里。冥王星的公轉周期約248年,但從冥王星被發現到現在,它只運行了公轉周期的1/3,天文學家還遠遠沒有見證它繞著太陽走完一圈。

對冥王星而言,最悲劇性的后續發現是在20世紀90年代。早在40年前,荷蘭裔美國天文學家柯伊伯提出假想:在太陽系邊緣有一個由冰狀小天體組成的帶狀區域,這個區域就被稱為“柯伊伯帶”。實際上,冥王星可以說就在這個區域中。1992年,夏威夷大學的天文學家用光學望遠鏡觀測到了天體1992QB1,即小行星15760,這被認為是第一個柯伊伯帶天體。半年后又發現了第二個,隨后越來越多的柯伊伯帶天體被發現,當年柯伊伯帶的假想被證實了。

柯伊伯帶冰狀小天體不斷被發現,開始對冥王星的大行星地位形成威脅--因為冥王星本質上和這些天體是同類的,只是稍大了一點。那時冥王星的發現者湯博還健在,他隱隱感覺到了讓他名垂青史的冥王星所受到的潛在威脅,1994年他致信著名的《天空與望遠鏡》雜志,建議將這些新發現命名為“柯伊伯小天體”,好和冥王星劃清界限。

1997年湯博去世,2003年,湯博最擔心的事情終于發生了--天文學家在柯伊伯帶發現了鬩神星(小行星136199),尺度可能略小于冥王星但質量超過冥王星,這讓天文學界對冥王星大行星身份的質疑甚囂塵上,國際天文學聯合會(IAU)也坐不住了。

IAU是全球天文學家的專業組織,有會員萬余名,2006年正逢三年一屆的年會,IAU就設立了一個“行星定義委員會”研究冥王星身份問題,由7人組成。委員會主任是天文學史專家金格里奇。當時的行星定義只有兩條:一是繞一顆恒星運行;二是自身引力處于合適范圍(大到能使自身成為球狀,但又不能大到引發內部核聚變--那樣就變成恒星了)。冥王星完全符合這兩條,作為行星看來一點問題也沒有。

但恰在此時有人遞交了一篇論文《何為行星》,其中提出了行星的第3條標準:行星必須有能力清空它自身的軌道。這條標準給了冥王星致命一擊。

第3條標準實際上要求行星質量足夠大,因為這樣行星才能依靠自身引力將運行軌道上的小天體收納為衛星或直接吞噬掉,例如地球就清空了自己繞日運行的軌道,太陽系的另外7顆行星也都做到了這一點。但是冥王星顯然遠遠沒有能力清空柯伊伯帶。

終極審判的日子到了,2006年8月24日,在IAU第26屆年會(布拉格,2006)上,經424位與會代表投票,以壓倒性多數(超過90%)通過決議,將冥王星從太陽系行星中剔除,冥王星和小行星谷神星、鬩神星被列為“矮行星”。從此太陽系只有八大行星。

雖然冥王星已經退出行星舞臺,但人類對于“第九行星”的尋找從未停歇。不少天文學家認為,“第九行星”一定潛伏在太陽系的某處等待著人類發現它。真的會有這樣一顆“橫空出世”的行星嗎?讓我們拭目以待。

綜合第一財經、央視新聞

來源: 江蘇科技報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助