王國維

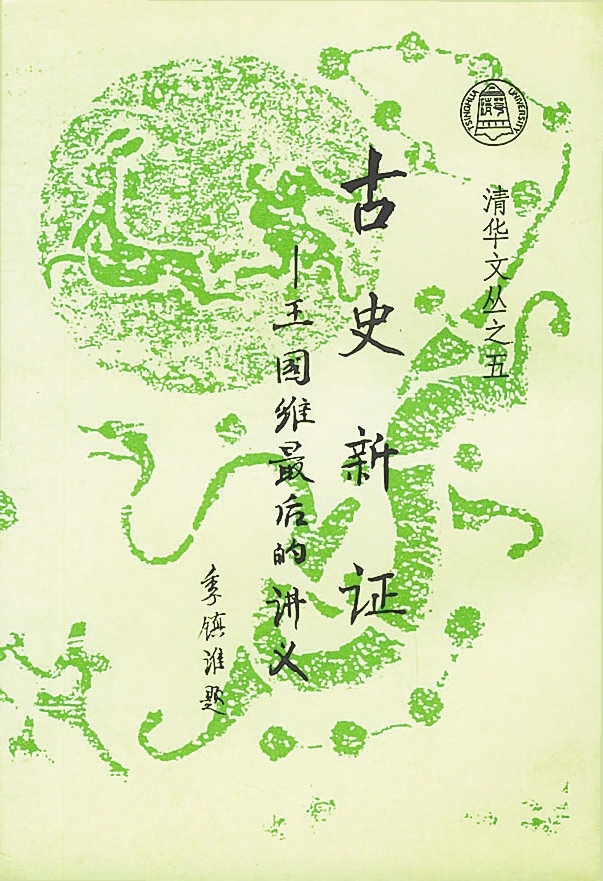

王國維作品《古史新證》

7月12日一早,安陽殷墟博物館新館前排起長隊,從全國各地趕來的游客到“大邑商”感悟偉大的商文明。

一部殷墟發掘史,半部中國考古史。一樓“探索商文明”序廳,以時間為軸、以重要發現為線索,全面系統梳理殷墟考古研究自1928年至今取得的重要成果,追溯了整個商文明的探索歷程,綿延近600年的商代歷史畫卷漸漸清晰,鋪展于游客眼前。

“我之前了解王國維是從《人間詞話》開始的,沒想到他也是‘甲骨四堂’之一。”在展板前,來自上海的游客王熠細細讀完有關王國維的介紹后感嘆,這次來殷墟博物館參觀,刷新了他對甲骨文研究者們的認知。

他與羅振玉是莫逆之交

王國維是國學大師,1925年被清華大學國學研究院聘為教授,與梁啟超、陳寅恪、趙元任并稱為清華國學“四大導師”,在文學、史學、哲學方面作出了突出貢獻,尤其在甲骨文研究方面,他被稱為奠基人物。

王國維與羅振玉是莫逆之交,相互扶持,并各自成就了流傳后世的學問。1898年,21歲的王國維在汪康年、梁啟超主辦的《時務報》任抄寫與校對。此后不久,《時務報》因言辭激烈被查封,主辦東文學社的羅振玉因賞識王國維的才華,便讓王國維到東文學社學習日文兼做雜務。此后的交往中,羅王二人對彼此的才能都很欣賞,成為至交。

1911年11月,王國維和羅振玉東渡日本。羅振玉將他收藏的圖書、甲骨器物帶到了日本。王國維的興趣本來在西方哲學,從那時起轉向了國學。也正是在這個階段,羅振玉和王國維開始了學術上的討論和思想上的交流。

在羅振玉的幫助下,王國維開啟對甲骨文的研究,并依托羅振玉收藏的甲骨文卜辭實物和拓片進行更深入的研究,形成了豐富的研究成果和著述。

他用甲骨文考證殷商時期的社會歷史

“王國維是將甲骨學由文字學演進到史學的第一人。”中國文字博物館副研究員王雙慶介紹,王國維撰寫了《殷卜辭中所見先公先王考》《殷卜辭中所見先公先王續考》《殷周制度論》《殷墟卜辭中所見地名考》《殷禮徵文》以及《古史新證》等,他將地下的材料甲骨文同紙上的材料中國歷史古籍對比來研究,用卜辭補正了書本記載的錯誤,而且進一步對殷周的政治制度作了探討,得出新的結論。

他自己稱以上考證方法為“二重證據法”,意思是運用地下的材料(考古)與紙上的材料(文獻)相印證比較以考證古史的真相,成了一種公認科學的學術正流。這種考證方法既繼承了乾嘉學派的考據傳統,又運用了西方實證主義的科學考證方法,將兩者有機地結合起來,在古史研究上開辟了新的領域,創造了新的方法,取得了巨大的成就。郭沫若曾贊頌說:“王國維遺留給我們的是他的知識的產品,那好像一座崔巍的樓閣,在幾千年來的舊學的城壘上,燦然放出了一段異樣的光輝。”

王雙慶介紹,在甲骨學研究方面,羅振玉側重對甲骨文的釋析,王國維則通過這些文字來考證殷商時期的社會歷史。

西漢司馬遷所著的《史記·殷本紀》中,記載商朝第一位國君成湯居住在一個叫“亳”的地方,王國維從甲骨卜辭所刻的200多個地名中,找到了包括“亳”在內的“雍”“曹”“杞”等8處地名。王國維寫出《殷卜辭中所見先公先王考》,不久又寫出《殷卜辭中所見先公先王續考》,考證了王亥、王恒、上甲等商代先公先王,證明史書的記載大體不誤,還糾正了《史記·殷本紀》中報乙、報丙、報丁等在排列次序方面的錯誤。

他開拓了古文字學新境界

“王國維不僅對甲骨學的建立起了重要作用,他對古文字學的貢獻是全方面的。”中國文字博物館研究人員劉浩介紹,“郭沫若曾高度評價王國維:‘他的甲骨文字的研究,殷周金文的研究,漢晉竹簡和封泥等的研究,是劃時代的工作。’”

“王國維不僅發現了甲骨卜辭的史學價值,對甲骨文斷代研究和甲骨綴合同樣有開創之功,給予后世學者莫大啟迪。在甲骨文字考釋上,陳夢家在《殷墟卜辭綜述》有過評論:‘他所釋的字數雖不多,卻還有其特殊貢獻的……王氏所釋的字數只寥寥十余字,然他認識了早期的‘王’字,對于卜辭的全體認識,是很重要的。他對‘旬’‘翌’字的認識,解決了占據很多數量的卜旬卜辭。’”劉浩向記者介紹。

“在文物的考訂、銘文的釋讀方面,王國維的貢獻也是十分突出的。他指出,古代器物上的文字之所以不好解讀,在于現代人‘知古代不如知現代之深’。由于這個局限,我們不可能識讀出所有的古文字,所以要反對每字必釋、無義不通的傾向。這是超越時代的、十分寶貴的認識。”劉浩說。

劉浩介紹,對于如何考釋文字和通讀銘文,王國維提出了十分重要的六項原則,即“考之史事,本之《詩》《書》,考之古音,參之彝器,以及由此及彼和闕疑待問”。“現在科技水平日新月異,我們學習和研究古文字相比百年前方便了太多,但王國維提出的這些原則依然是研讀古文字的不二法門。王國維著有很多考證名篇和金石題跋,他總是能寫出考證嚴密、不囿于成見而能發前人所未發的創見性文章,梁啟超說王國維的《觀堂集林》‘幾乎篇篇都有新發明’,并非有意夸飾。”劉浩介紹。

來源: 大河網

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助