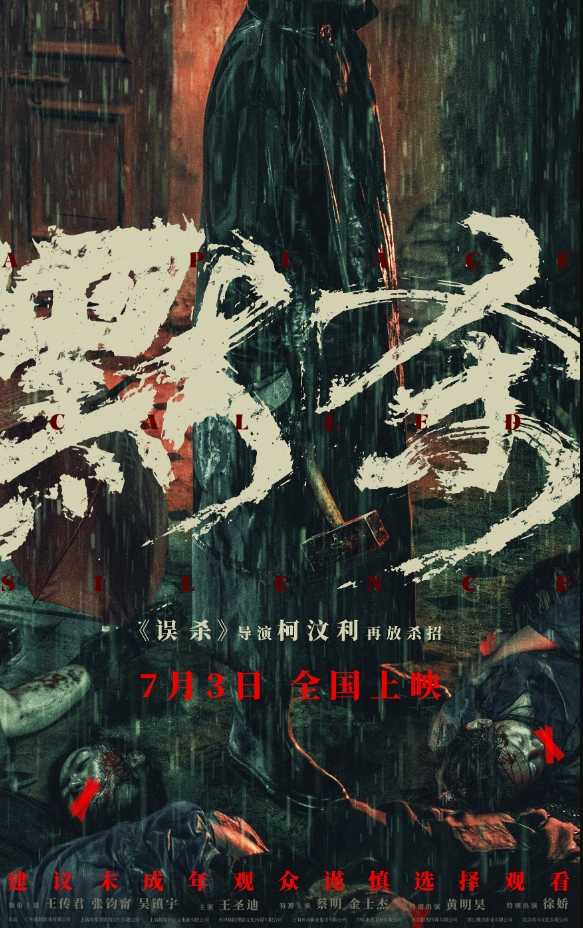

最近上映的電影《默殺》,故事發生在一所東南亞女校,四名霸凌同學的女生相繼被謀殺,而謀殺她們的是被這四人霸凌最終死亡的女生慧君的父親。在這個故事中,還有一對母女起到了非常重要的作用:女兒語彤也是這四個人的霸凌對象,她還是墜樓女孩的好朋友,甚至目睹了慧君最后一次被霸凌的過程。因為母親的介入,她沒有能夠阻止這次霸凌,最終導致慧君墜樓身亡。也正因為“見死不救”,母女倆也被卷入了復仇事件中。電影中有很多沉默的旁觀者,也有些不再保持沉默,而片名“默殺”則透露了劇情的走向:因為旁觀者的沉默而害死了慧君,而沉默的受害者最終也殺死了加害者。

旁觀者沒能在緊急關頭伸出援手的事情,在心理學上稱為“旁觀者效應”,是美國社會心理學家Bibb Latané和John Darley在上世紀六十年代提出的。導致他們提出這個概念的,是1964年發生在紐約的一起案件:一名28歲的年輕女性在自己的公寓外被刺身亡,數十名鄰居和行人目睹了這起發生在大白天的案件,但沒有人提供幫助甚至沒人報警。Latané和Darley將旁觀者效應歸結為兩個因素:責任分散和社會影響。責任分散意味著越多的人在看,每個人感受到自己需要承擔的責任越小;社會影響是指每個人都在觀察身旁人的行動來決定自己如何行動。因此,當看到旁邊那么多人都袖手旁觀,自己也就不去采取行動。

在《默殺》中,不止一次表現了霸凌事件發生時,有人看到但卻沒有或沒能阻止的畫面。在現實中,很多校園霸凌也存在旁觀者。那些通過嘲笑被霸凌者表示出對霸凌的贊同或支持的人也成為了霸凌的“幫兇”,防衛者可能會支持被霸凌者或者直面霸凌者。根據不同的實地觀察研究,85%-88%的霸凌事件存在旁觀者,平均每起事件有2-4名旁觀者。一半的人選擇當局外人,四分之一的人會采取行動干預,四分之一的人會加入霸凌者的一方。沉默的大多數則是被動卷入霸凌事件,他們會裝作沒看到、快速離開現場,甚至在旁觀者中有一些可能自己也是曾經受過欺負的人,他們不敢進行反抗。

大多數旁觀者是同學,因為多數霸凌事件發生在校園里沒有人監管或者沒人看到的角落。比如在《默殺》里,對慧君的霸凌就發生在少有人去的天臺。但也有時候,校園霸凌也可能有成人旁觀者,比如語彤的母親阻止了女兒幫助被欺負的慧君,而在語彤被霸凌的時候,學校的保安也只是驅散了旁觀的同學,但并沒有對霸凌進行干預。甚至在慧君墜樓身亡時,學校牧師看到了害她墜樓的霸凌者,卻因為領頭人是校長的女兒而沒有告發。這些成人的沉默,比同學的旁觀更加助長了霸凌行為,這代表著她們的行為不會受到懲罰。所以在慧君死后,霸凌者并沒有停止霸凌,甚至對曾經想阻止的語彤變本加厲。

另一方面,旁觀者的沉默也使得其他人在未來的霸凌事件中更難采取行動,因為他們會把“霸凌和被霸凌”當成一種常態,而日趨麻木乃至熟視無睹。作為旁觀者,他們可能會將事件粉飾太平或者調整認知,讓霸凌行為看起來沒那么嚴重、受害者沒那么痛苦,或者重新理解自己的“不作為”,比如自己也無能為力等等,從而減少個人的行為責任,以及隨之給自己帶來的內心痛苦。

但并不是所有的旁觀者都選擇沉默,雖然只有少數,但的確有人出聲反抗。實際上,與很多學生認為“干預也沒用”相反,超過一半的霸凌事件會因為有人阻止而停止。趨利避害是每個人的天性,因此人們才采取行動之前也會權衡得失利弊。當旁觀者認為事件嚴重、緊急、沒有其他人時,認為自己有責任和道義、自己可能不會受到太大傷害時,更可能采取行動干預。除了對于事件本身的判斷之外,旁觀者的個人因素和社會關系因素也會影響他們是否會采取行動。比如旁觀者同理心強、自我效能感高、與受害者是朋友、社會地位較高,當存在這些條件時,他們會更容易出手相助。

在電影里,被欺凌者和霸凌者都付出了生命的代價,幸存者貌似獲得自由,但也未必會逃過內心的審判,這些事情對于學校里眾多的旁觀者也可能是永遠的陰影。這種慘烈的結果本不應發生。

不做沉默的大多數,不僅需要個人勇氣,積極的學校氛圍、同學老師和家長的支持、足夠的能力和知識,也都會影響旁觀者“該出手時就出手”。

作者 中國科學院心理研究所 王日出

來源: 中國數字科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學技術館

中國科學技術館