科學家建模研究了在垂死恒星坍縮后,黑洞和中子星如何形成,并解釋為什么有的黑洞會被“踢到”星際空間。

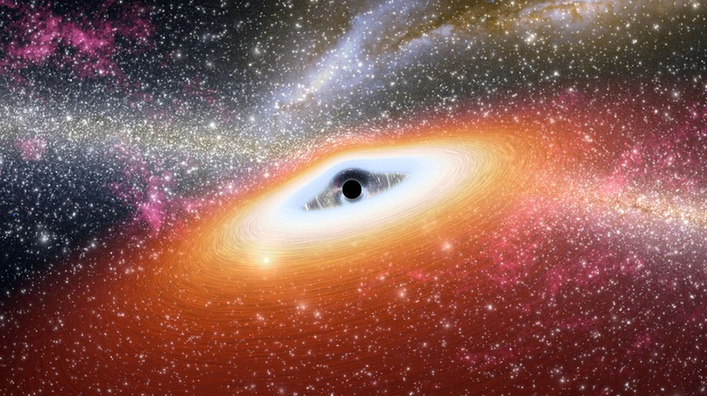

一幅描繪最初黑洞形成時期的插圖。(圖源:宇航局/加州理工學院噴氣推進實驗室)

天文學家已經研究清楚恒星末期如何把孕育中的黑洞踢出“子宮”,這個過程并不美妙。

最新研究發現,這些稀少的黑洞,在父系垂死恒星災難性爆炸的時候,得到巨大的推力,這些新生的引力吞噬者以難以置信的速度發射出去。

這些發現為揭示黑洞生命誕生的神秘時刻帶來曙光。

黑洞與超新星在巨大的垂死恒星核心誕生。當恒星末期自身質量達到太陽質量的八倍以上,恒星就會融化內部核心的鐵。巨大的壓力將鐵核心轉化為原生質中子星,大概一個城市大小的中子堆。中子堆暫時停止剩余星星部分的引力坍縮。反過來,這種停滯通常會觸發超新星爆炸。但是有時候,爆炸核心位置的壓力劇增,會把原生質中子星擠壓成黑洞。

接下來會發生什么?誰也說不準。之前的超新星爆發電腦模型只能模擬這個過程不到一秒——剛好能捕捉到爆炸本身。對真實黑洞和中子星的觀察顯示出各異的物理特性。一些中子星以超過340萬英里每小時速度移動(540萬千米每時),表明這些中子星在爆炸過程中被“踢”得很重,而另一些中子星移動速度要慢30倍,表明這些中子星的誕生過程更加平和。

另一方面,盡管黑洞誕生的狀況更加劇烈,但黑洞總有著更低的被踢速度。

一個天文學家小組通過運行20次超新星爆發的模擬運算,詳細說明了黑洞與與中子星奇異的新生時期。這次模擬時長足夠,揭示了每個黑洞或者中子星是如何被父系恒星“踢出去”的。這項研究發表在11月20日的預印本網站數據庫中,已經提交給天文物理學期刊進行同行評議。

天文學家揭示了大爆炸之前父系恒星(稱為前身星)的特征與產生中子星或者黑洞之間的緊密聯系。當父系恒星質量不夠大,密度不夠緊湊時——也就是說外層相比內核來說更膨脹——超新星爆發非常迅速,接近完美的球型,產生移動速度較慢的中子星。

如果前身星質量非常大,密度非常大,超新星爆發需要花更長的時間,爆炸的時候不會太對稱發生。在混亂中產生了移動速度很快像被踢了一腳的中子星。天文學家還發現中子星越大,被踢得越厲害,也就是說致密前身星的核心質量更多作用到了中子星上。

前身星也會導致中子星旋轉,研究者發現推力越大旋轉幅度越大。所以如果前身星不對稱式爆發,不規則的爆炸不僅會把中子星推出去,還會使中子星旋轉。這可以解釋磁陀星的起源,磁陀星是一種高速旋轉,磁場很強的中子星。兩種形成機制解釋了黑洞被推出來的原理:一種情況下前身星沒有充分爆炸,但是核心的壓力增加到一點上,黑洞形成。這些黑洞特別大,——平均幾乎是太陽質量的10倍——幾乎沒有被推動的。大多數黑洞都可以歸為這個類別。

但是黑洞也可以通過第二種方式形成。研究者發現,在一些情況下,前身星充分爆發,失去了大多數質量,只留下一個大約三個太陽質量大小的小一些的黑洞。有趣的是,這些黑洞獲得了相當大的推動速度,遠高于220萬英里每時(360萬千米每時)。這些快速移動的黑洞非常稀少。

這項研究在我們能觀測到的(宇宙中運動的中子星和黑洞)與我們看不到的(即前身星爆發的過程本身)之間建立了重要的聯系。通過研究中子星和黑洞的特征,天文學家得以深入描繪恒星生命周期的完整圖景。

BY:Paul Sutter

FY: 小白

如有相關內容侵權,請在作品發布后聯系作者刪除

轉載還請取得授權,并注意保持完整性和注明出處

來源: 天文在線

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線