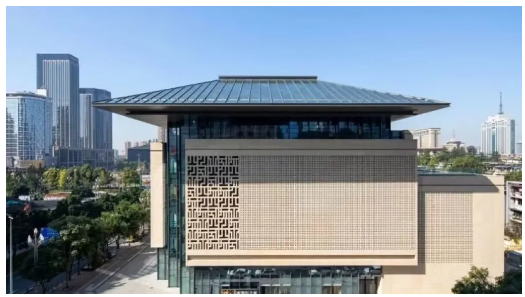

2010年10月,地處成都市心臟地帶的天府廣場東北角即將迎來一次重大改造:已經(jīng)在這里矗立了32年的電信大樓,連同它頂部的鐘樓大鐘將被拆除,取而代之的是一座嶄新的天府大劇院(圖1)。隨著施工的進行,老成都人和考古工作者開始熱切期待著一次重逢。他們心心念的,是37年前曾經(jīng)見過一面,至今仍深埋地下的“老朋友”。

原來,在1973年11月,施工人員修建成都電信大樓開挖地基時,竟然發(fā)現(xiàn)地基深處埋著一個巨大的石獸。據(jù)當(dāng)時應(yīng)邀去工地勘察的文物工作人員回憶,這頭石獸側(cè)身臥底,右邊半截埋于沙土,只露出左邊足部和腹部,無法辨識清楚是什么動物,又因為上世紀70年度技術(shù)條件限制,挖掘、起吊或運輸此等體量的“巨獸”非常困難,大家只能暫時與它作別,依照《文物保護法》就地回埋。

圖1. 成都電信大樓(左)和天府大劇院(右) 圖片來源:參考資料1

這位深埋地下的“老朋友”到底是什么動物?30年來,從民間到學(xué)術(shù)界眾說紛紜,成了一個待解的謎題。當(dāng)年的施工隊員有人猜測它是一匹石馬,也有人認為是石象,因為大象才有如此龐大的身軀。有專家推測是一頭石獅,因為此處曾經(jīng)是前蜀王朝宣化苑瑞獸門所在地,有宮門就有石獅。還有人認為是石犀牛。理由是古籍記載兩千多年前的蜀國太守李冰(圖2),曾制作石犀牛5頭,分別放置于成都府、市橋下面,淵水里,用來鎮(zhèn)水。

圖2. 蜀太守李冰石像 圖片來源:參考資料2

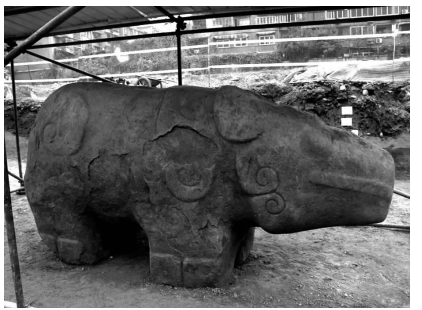

幸運的是,借助這次城市改造工程和新世紀更先進的技術(shù),揭開謎底的時機成熟了。2013年1月9日,重逢的時刻終于來臨,深居地下的石獸,在起重機的“幫助“下重見天日:原來這是一頭石犀牛,它體型巨大,長3.3、寬1.2、高1.7米,重約8.5噸(圖3)。

圖3. 出土?xí)r的石犀牛 圖片來源:參考資料3

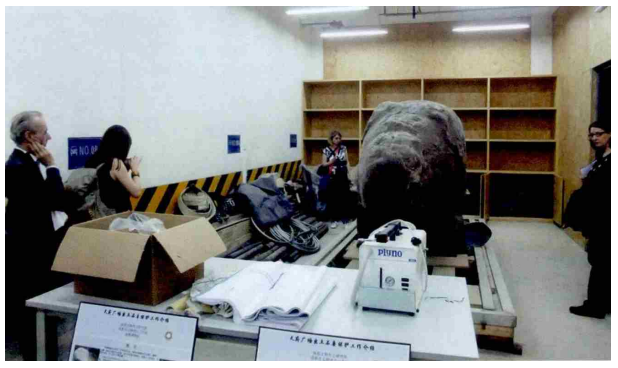

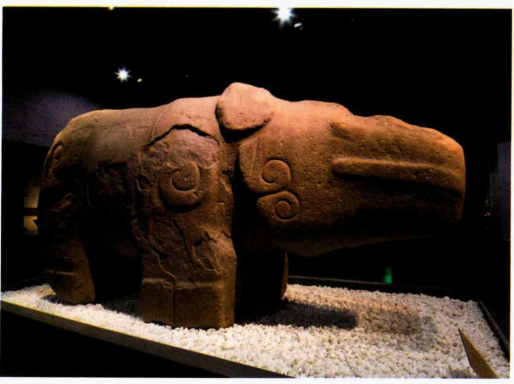

難得的重逢之后,人們希望能夠更好的保存這頭石犀.然而,文物專家仔細勘查后發(fā)現(xiàn),剛出土的石犀身體上部分覆蓋著混凝土,其余未覆蓋的部位則有風(fēng)化剝落,源于自然的應(yīng)力和當(dāng)年修建電信大樓的機械破壞也對它構(gòu)成了損傷(圖 4)。在文物修復(fù)中心,專家們通過表面清洗、脫鹽處理、風(fēng)化部位加固、局部修補等一系列保護措施,對石犀進行了精心“治療”,到2015年,石犀終于“康復(fù)出院”,被運抵成都博物院收藏。重獲新生的石犀頭部略呈圓錐形、軀干豐滿壯實、四肢粗短、身上雕刻有卷云紋、顯得粗壯古樸、憨態(tài)可掬。這樣一頭萌態(tài)十足的石犀一經(jīng)展出,立刻受到了當(dāng)?shù)厝嗣竦南矏邸?/p>

圖4. 國內(nèi)外文物保護專家在對石犀牛進行檢查 圖片來源:參考資料4

這頭石犀是何時被制成的,執(zhí)行的是什么任務(wù)呢?專家們推測,這頭石犀制作的年代最早可到戰(zhàn)國晚期,最遲也在東漢之前。結(jié)合李冰用石犀牛鎮(zhèn)壓水精、水怪的古籍記載推測,它的功能可能與此相關(guān)。也有專家認為,這頭石犀不僅僅是鎮(zhèn)水“吉祥物”,它還有更重要的任務(wù)—淘灘標(biāo)志。原來在古代成都平原,人們會利用河流枯水期清除河道淤積的泥沙,這樣的清淤工程泥沙挖多深合適呢?結(jié)合以往經(jīng)驗,人們找到一個合適深度,埋上淘灘標(biāo)志(例如石犀),以后每年就以挖到它為止。

如今,已有千年歷史的石犀有了新的“崗位”,它靜靜的站立在成都博物館內(nèi),迎接著絡(luò)繹不絕的參觀者,似乎在向人們述說著古蜀人民的治水往事(圖 5)。

圖5. 陳列于成都博物館的石犀牛 圖片來源:參考資料2

參考資料:

消失的成都地標(biāo)建筑,西華大學(xué)電氣與電子學(xué)院微信公眾號

魏敏.天府廣場東北側(cè)出土石犀與李冰治水的歷史事件——兼談成都平原秦漢時期的水利建設(shè)與城市發(fā)展[J].文物天地,2018,(06):22-26.

羅開玉.成都天府廣場出土石犀、漢碑為秦漢三國蜀郡府衙遺珍說[J].四川文物,2013,(03):51-59.

李睿芝.瑞獸石犀:別樣角度的文物保護觀察小記[J].大眾考古,2016,(03):88-91.

馮廣宏.成都新出石犀略考[J].文史雜志,2013,(03):4-8.

來源: 天生西南

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天生西南

天生西南