出品:科普中國

作者:武雨(中國科學院動物研究所)

監制:中國科普博覽

編者按:為解碼生命科學最新奧秘,科普中國前沿科技項目推出“生命新知”系列文章,從獨特的視角,解讀生命現象,揭示生物奧秘。讓我們深入生命世界,探索無限可能。

空曠的大草原上,有一群非洲象在行走。

贊比亞盧安瓜國家公園的空曠大草原上有一群行走的非洲象

(圖片來源:veer圖庫)

這是極干旱地區,象群為了采食在進行遷徙,它們遷徙的路線往往要穿過溪流、湖泊、沼澤等。

在行走的象群隊列中,帶頭的一般是雌象,成員中大多是它的雌性后代;雄象在象群中沒有位置,長到15歲時就必須離開象群,只有在交配期間才會回到象群中。象群行動時要按照地位高低排序,無論吃喝、交配還是走路,都秩序井然。

在這份秩序的背后,是每個象群獨有的用于聯絡的聲音和氣味。大象通過發出不同的聲音,來給其他成員傳遞不同的信號,以達成群體的友好相處。

大象互相輕輕觸碰(問候)

(圖片來源:veer圖庫)

人類的語言擁有精巧的結構,又復雜多變,它幫助人類建立了社會,使人成為了獨特的物種。人類語言系統的一個標志就是使用“聲音標簽”,也就是說,獨特的聲音代表著一個物體或者個人,這種語音標簽是通過后天學習得來的。包括名字在內的大多數人類詞匯都是任意的:它們不是對所指事物發出的聲音的模仿,也不依賴于其物理屬性。

在動物的交流系統中,大多數物種發出的聲音是對食物、捕食者或者其他生存需要的反應,這種叫聲通常是天生的,鮮有類似于人類語言標簽。少數能夠模仿新奇聲音的動物,如我們所熟知的鸚鵡,它能夠像人一樣說話,但也僅僅是一種對人類聲音的模仿,并不具有人類社會語言系統的“標簽性質”。

但是,自然界總有“意外”。最近的一項研究卻發現,除了普通交流外,大象還可以像人一樣進行一些更“精準”的交流,也就是互叫名字。

接下來,讓我們跟隨著科學家的思路來一起探究大象是如何精準交流的:

科學家首先拿到了1986年至2022年在肯尼亞桑布魯和水牛泉國家保護區收集的野生非洲大草原大象的雌性后代的錄音,并利用了一個精準的機器學習模型來分析這些數據。科學家分析數據的過程中提出了四個問題,讓我們一起思考一下:

第一,這個“名字”是不是獨屬于一頭象的呢?

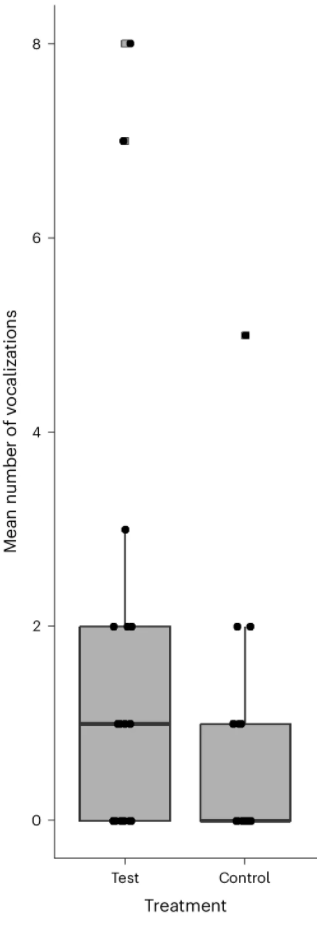

換成科學問題就是,大象發出的聲音是不是針對于單個接收者的呢?研究者根據關聯性和年齡對象群的社會關系進行了分類,并且只考慮呼叫者和接收者之間具有相同社會關系的呼叫。與具有相同呼叫者和不同接收者的呼叫相比,具有相同呼叫者和接收者的呼叫明顯更相似。這表明,大象的叫聲包含特定于單個接收者的信息(下方左圖)。

左圖:具有相同呼叫者和接收者的聲音明顯相似值更高;右圖:呼叫者的典型聲音與該接收者回應發出的聲音的相似性分數,與呼叫者的典型聲音與其他聲音的相似性分數并無顯著差異

(圖片來源:參考文獻1)

第二,這個“名字”是不是模仿被叫的象發出的聲音呢?

換成科學問題就是,這些聲音標簽是不是模仿接收者的聲音呢?

如果大象通過模仿接收者的聲音來稱呼單個的接收者,那么這個聲音標簽應該比稱呼其他個體時,聽起來更像接收者的聲音。研究者用接收者的聲音和呼叫者對其他象交流的聲音進行對比,發現59.7%不一致;接收者的呼叫與該呼叫者的典型聲音不太相似,也就是說,這些聲音標簽并不是模仿接收者的聲音(上方右圖)。

第三,是不是所有的象都用這個“名字”呼叫被叫的象呢?

換成科學問題就是,不同的呼叫者是否能夠為呼叫同一接收者共享同一個聲音標簽呢?

在人類和寬吻海豚中,不同的呼叫者通常對給定的接收者使用相同的聲音標簽。為了確定大象是否也這樣做,研究者進一步檢查了叫聲接近度得分。不同呼叫者對同一接收者發出的聲音明顯比不同呼叫者對不同接收者發出的聲音更相似(下方左圖)。

左圖:不同呼叫者對同一接收者發出的聲音明顯比不同呼叫者對不同接收者發出的聲音更相似;右圖:測試組在接收到回放時發出的聲音比對照組多

(圖片來源:參考文獻1)

第四,被叫的象知道別的象在叫自己嗎?

換成科學問題就是,接收者能識別聲音標簽嗎?

為了確定大象是否能感知并回應對其他象發出的聲音標簽,研究者們比較了17頭野生大象對回放最初發給它們的聲音(測試組)的反應與回放來自同一呼叫者的最初發給不同個體的聲音(對照組)的反應。這些結果進一步支持聲音標簽的存在,受試者更快地接近說話者并產生更多發聲,以響應測試組聲音而不是對照組聲音(上方右圖)。

在語言學的研究中,科學家通過利用非人類靈長類動物研究的模型和方法來反觀人類語言的本質。同時,從神經生物角度證明了,言語在不同物種之間是成階梯狀連續分布的,人類是高級的語言能力學習者,有些物種處在語言學習的初級階段。也許,語言并不是人類獨有的。

而大象“喊出的名字里”,就可能蘊藏著人類社會語言形成與進化的奧秘。

參考文獻:

1. Pardo, M. A., Fristrup, K., Lolchuragi, D. S., Poole, J. H., Granli, P., Moss, C., Douglas-Hamilton, I., & Wittemyer, G. (2024). African elephants address one another with individually specific name-like calls. Nature ecology & evolution, 10.1038/s41559-024-02420-w. Advance online publication.

2. Clemins, P. J., Johnson, M. T., Leong, K. M., & Savage, A. (2005). Automatic classification and speaker identification of African elephant (Loxodonta africana) vocalizations. The Journal of the Acoustical Society of America, 117(2), 956–963.

3. Soltis, J., Leong, K., & Savage, A. (2005). African elephant vocal communication II: Rumble variation reflects the individual identity and emotional state of callers. Animal Behaviour, 70(3), 589–599.

4. Wittemyer, G., Douglas-Hamilton, I., & Getz, W. M. (2005). The socioecology of elephants: Analysis of the processes creating multitiered social structures. Animal Behaviour, 69(6), 1357–1371.

5. Jarvis, Erich D.. “Evolution of vocal learning and spoken language.” Science 366 (2019): 50 - 54.

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽