深海是地球上最不容易探索的生態系統之一,其大部分區域對于科學家來說仍然是未知的。尤其是深海底部的生物群落和生態系統結構,以及這些生物如何適應極端環境的問題,長期以來一直是科學研究的重要課題。“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到,意大利國家研究委員會海洋科學研究所(ISMAR)的研究人員在2024年發表在《Heliyon》期刊上的一項重要研究中,詳細闡述了他們在澳大利亞西南海底峽谷Hood Canyon中發現的鯨落化學共生群落。

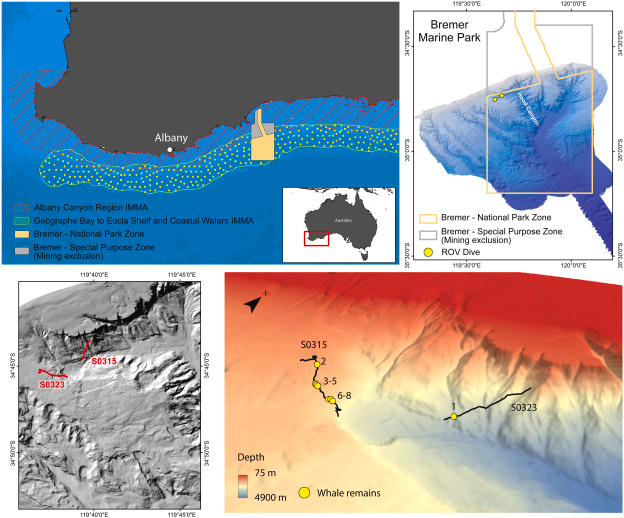

上圖展示了胡德峽谷內兩個ROV潛水點(315和323)的位置。這些潛水點是討論中提到的鯨落化學共生群落的發現地點。圖源:Taviani M, Montagna P, Hosie A M, et al.

鯨落化學共生群落(Whale fall chemosymbiotic communities)指的是生活在死后沉落海底的鯨魚殘骸周圍的一種特殊生態系統,它依賴于化學合成作用提供的能量來源。當鯨類死亡并沉入海底時,其大量的有機物質成為了一個特殊的生態補給點。這些有機物吸引了一些特殊適應此類環境的生物,這些生物通過與細菌共生來利用硫化物、甲烷等化學物質進行能量獲取。典型的鯨落化學共生群落包括各種底棲生物,如化學共生貝類(如化學共生貝科中的某些物種)、多種多樣的多毛類動物、蠕蟲、軟體動物以及一些寄生的無脊椎動物。這些生物通過在鯨骨上寄生、捕食死物、或是互相競爭,形成了一個獨特而復雜的生態系統。

上圖:在胡德海底峽谷315號潛水點,水深1530米處發現了鯨落(見圖A)。A. 長齒中喙鯨:位于第三紀白堊紀懸崖腳下,箭頭指示長齒中喙鯨的頭骨(Mesoplodon layardii)。前景可見豐富的貝殼碎片和碎屑。B-C. 放大圖片顯示成群的深海貽貝(Bathymodiolinae mussels)和多毛類(Chaetopterid polychaete tubes)附著在頭骨上。D. 深海貽貝生長階段:不同生長階段的“Adipicola”深海貽貝聚集在一起。E. 頭骨表面生物:頭骨表面附著著藤壺(Skeneimorph gastropods)、活的多毛類(Polychaetes)和多毛類管狀結構(Chaetopterid polychaete tubes)。F. 深海生物聚集:須優鱗蟲(Eunoe)從洞穴中爬出,小型的深海貽貝嵌在洞穴中,多毛類管狀結構遍布。圖源:Taviani M, Montagna P, Hosie A M, et al.

2020年1月26日至2月26日,為了探索澳大利亞西南海域的深海奧秘,科研人員們踏上了FK200126號科考航程。這趟旅程搭乘了由施密特海洋研究所運營的Falkor研究船,并配備了功能強大的ROV SuBastian水下機器人。歷經一個月的海上探險,他們成功采集了珍貴的視頻、靜態圖像和海底樣本數據,為我們揭開鯨落化學共生群落的秘密提供了寶貴的第一手資料。

在澳大利亞西南海域超過1000米的幽暗海底,科研團隊仿佛置身于一場海底尋寶記,挖掘出一個個深海共生的秘密。他們發現了大量的鯨骨遺骸,包括三個幾乎完整的鯨骨頭骨,分別來自長齒中喙鯨(Mesoplodon layardii)、格氏中喙鯨(Mesoplodon grayi)和赫氏中喙鯨(Mesoplodon hectori),以及多個脊椎骨、下顎骨和喙部骨骼。這些發現,揭示了在富含硫化物的深海環境下,化學共生生物群落的多樣組合,以及鯨骨從營養豐富的基質過渡為類似珊瑚礁的棲息地的歷程。

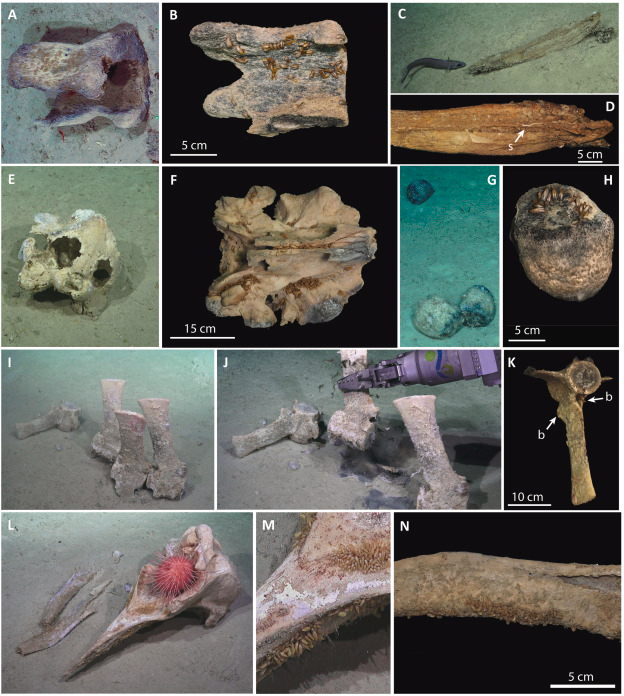

上圖:深海鯨骨。A. 尾椎骨骼:圖片展示了位于海底約952米處的尾椎骨骼 (A)。B. 附著貽貝的骨骼碎片:圖片展示了從海底采集到的骨骼碎片 (B),碎片上附著著成群的深海貽貝 (Bathymodiolinae mussels)。C. 喙骨:圖片展示了位于海底約1040米處的喙骨,可能屬于劍吻鯨科 (Ziphiidae) (C)。D. 被藤壺覆蓋的喙骨:圖片展示了采集后的同一喙骨 (D),骨骼表面處于分解的“礁石階段”,并被藤壺 (Serpulids) 等非化學合成共生動物覆蓋。E. 原位頭骨:圖片展示了位于約1044米處的格氏中喙鯨 (Mesoplodon grayi) 頭骨,頭骨保持原始位置 (E)。F. 離位頭骨:圖片展示了灰氏喙鯨頭骨的腹視圖 (F),采集后觀察到骨骼表面附著有深海貽貝 (Bathymodiolinae bivalves)。G. 尾椎骨骼散布:圖片展示了疑似抹香鯨科的尾椎骨骼散落在約115米處 (G)。H. 附著貽貝的尾椎骨骼:圖片展示了采集后尾椎骨骼的細節 (H),骨骼上附著著成群的深海貽貝。I. 最完整的骨骼序列:圖片展示了在約1109米處發現的最完整骨骼序列,疑似為一系列鯨魚椎骨 (I)。J. 滲出硫化物:圖片展示了ROV SuBastian 機械臂回收椎骨的過程,過程中擠壓骨骼導致硫化物滲出 (黑色漩渦) (J)。K. 附著貽貝的椎骨:圖片展示了回收的同一椎骨樣本,船上觀察到骨骼表面有一些深海貽貝 (b) 附著 (K)。L. 海豚喙鯨骨骼:圖片展示了位于約1120米處的赫氏中喙鯨 (Mesoplodon hectori) 頭骨和分離的下頜骨,頭骨上附著著海膽 (L)。M. 附著貽貝的喙鯨骨骼:圖片展示了上一張圖片的細節,可以看到密集成群的小型深海貽貝 (M)。N. 附著貽貝的下頜骨:圖片展示了回收的兩個下頜骨之一,下頜骨表面似乎附著一排小型深海貽貝 (N)。圖源:Taviani M, Montagna P, Hosie A M, et al.

詳細的分析顯示,骨骼表面密集生長著化學共生貽貝(Adipicola屬)和磷沙蠶科蠕蟲(Chaetopterid polychaetes),它們在鯨骨上形成了穩定的生態系統。此外,還觀察到大量的多毛綱動物(polychaetes)、浮游生物和底棲軟體動物,它們依賴于鯨骨提供的營養資源,形成了復雜的食物網。

研究還發現,在鯨落的不同階段,如初級腐化階段和鯨骨礁化階段(reef stage),各自支持著特定的生物群落。特別是,龍介蟲科動物(serpulid polychaetes)和藤壺(barnacles)等附著生物在較長時間內依附于鯨骨上,形成了密集的聚落。

此外,研究團隊還評估了周圍海底沉積物的生物多樣性,發現了豐富的化學共生貽貝和其他底棲生物。這些發現不僅豐富了對海底生態系統的認識,還為進一步研究海底有機物降解過程和生物地理學提供了重要數據。

鯨落,猶如深海中的綠洲,為各類生物提供了寶貴的生存資源。在鯨魚沉入海底后,它們龐大的身軀逐漸分解,釋放出豐富的有機物質,滋養著深海生命。這些有機物質就像涓涓細流,匯聚成營養循環的巨大網絡,支撐著整個深海生態系統的繁榮。這項研究揭開了鯨骨在海底生態系統中不可或缺的角色,為我們認識這一深海瑰寶提供了新的視角。

深海生物對于極端條件下的適應能力具有重要的生物學意義,研究它們如何利用化學能源進行生存和繁衍,有助于探索生命的多樣性和適應性進化。

海洋與濕地·小百科

化學共生(Chemosymbiosis)是一種特殊的共生關系,指生物體通過與化學能(而非光能)產生的環境進行相互依存的共生。具體來說,化學共生通常發生在深海環境中,比如深海熱液噴口、冷泉和鯨落等區域,在這些區域中,化學共生生物利用化學能來獲取能量和養分,而不是依賴陽光進行光合作用。

化學共生系統中的能量主要來源于化學反應,通常是硫化氫(H?S)或甲烷(CH?)等化合物的氧化反應。這些化合物在深海熱液噴口、冷泉和鯨落等環境中大量存在。

化學共生涉及兩類生物:宿主和共生微生物。宿主通常是一些深海無脊椎動物,如貽貝、蛤、管蟲等,而共生微生物則是化學合成細菌或古菌。這些微生物生活在宿主的特殊組織(如鰓或消化腺)內,通過化學反應生成有機物,提供給宿主營養。共生微生物利用化學能進行自養(chemoautotrophy),例如通過硫氧化細菌將硫化氫氧化成硫酸鹽,從中獲取能量,并用二氧化碳合成有機物。這些有機物隨后被宿主吸收,用于自身的生長和繁殖。

胡德海底峽谷(Hood Canyon)是位于西澳大利亞州西南部的一個海底峽谷。這個峽谷位于澳大利亞最大的海洋公園之一——布雷默海洋公園(Bremer Marine Park)內,是一個深海地形特征,深達1500米左右。胡德峽谷以其深遠的海洋生物多樣性和獨特的生態系統而聞名,經常成為科學研究和探索的目標,特別是對于研究鯨落和其他有機物沉積物附近的生物群落及其生態過程具有重要意義。

參考資料略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會