今天是7月11日,中國航海日。在這個特殊的日子里,我們踏上一段時光之旅,回顧中國航海史的輝煌與沉浮。這不僅是一段關于探索與進步的故事,更是一部民族自強不息的奮斗史。

注:圖片源自《國寶檔案》海絲傳奇—鄭和首次下西洋,僅做科普研究等非商業行為使用。

早在遠古時期,我們的祖先就開始了對海洋的探索。春秋戰國時期,大運河的開鑿為中國內河的航運奠定了基礎。隨著時間的推移,中國的航海技術不斷進步,到了明朝初期,鄭和七下西洋將中國航海事業推向了頂峰。這些遠航不僅展示了中國的航海實力,也促進了與其他文明的交流[1]。然而,明朝中后期的海禁政策開啟了中國長達數百年的閉關鎖國。這一決策雖然在短期內保護了沿海安全,但也使中國錯過了海洋文明發展的重要機遇[2]。

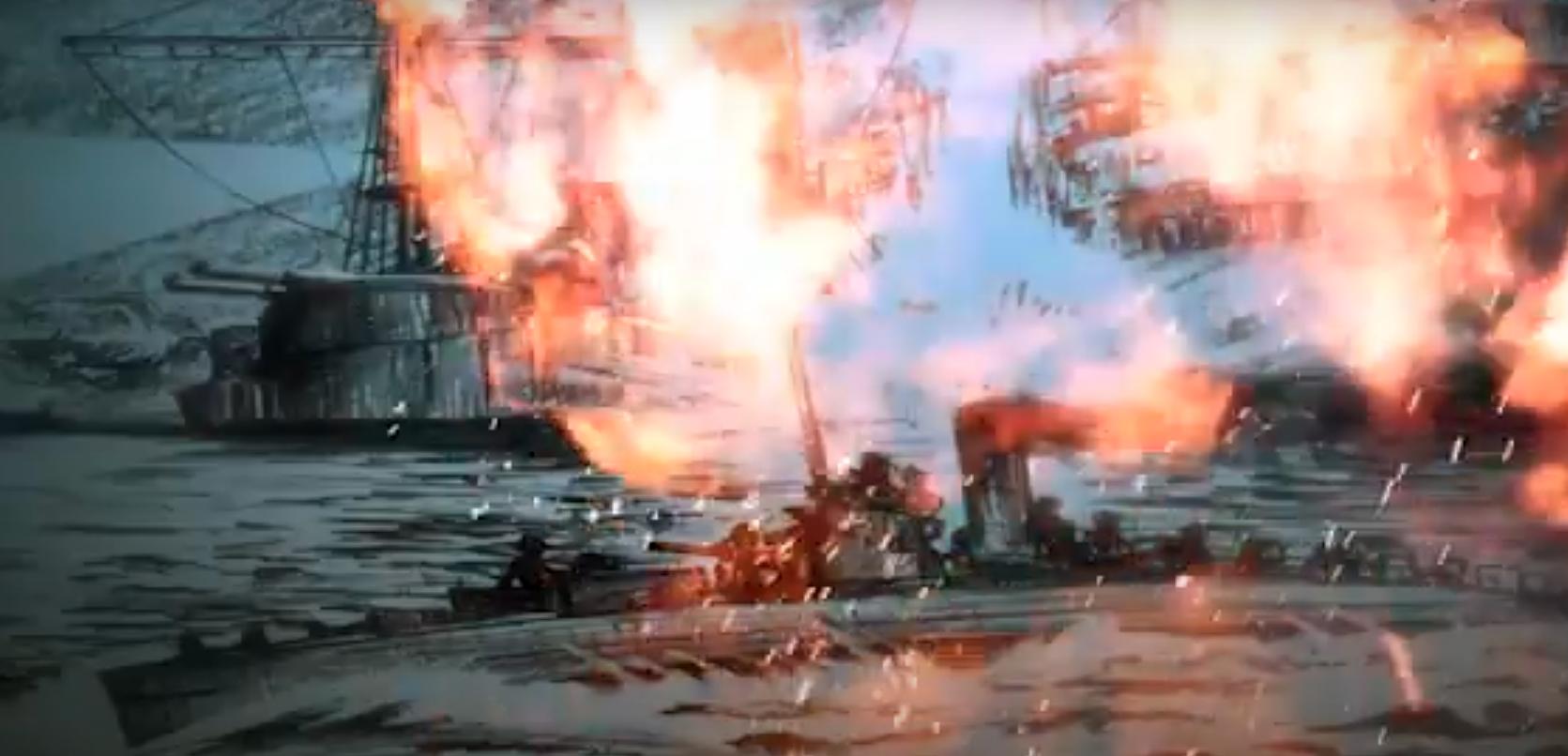

到了19世紀中葉,西方列強的堅船利炮打開了中國的大門。1894年的甲午海戰,北洋水師慘敗,不僅暴露了清政府的腐敗無能,也揭示了中國在近代化進程中的落后[3]。這場戰爭成為中國近代史上的一個轉折點,喚醒了國人的憂患意識。

新中國成立后,百廢待興的海軍面臨著巨大挑戰。在"自力更生"的方針指導下,中國開始了艱難的海軍現代化進程。從最初的小型炮艇到自主研發的核潛艇,中國海軍走過了一條曲折而艱辛的道路[4]。

注:圖片源自《紀錄片:多國視野下的甲午戰爭》,僅做科普研究等非商業行為使用。

進入21世紀,中國的造船業和海軍建設迎來了跨越式發展。首艘國產航母"山東艦"的服役和055型驅逐艦的入列,標志著中國海軍已經躋身世界一流水平[5]。這不僅是軍事實力的體現,也是我們綜合國力提升的象征。

回顧這段歷史,我們不難發現,中國的航海之路充滿了起起落落。從古代的輝煌到近代的屈辱,再到當今的復興,每一步都是艱難的,但也是必然的。在這條航海之路上,既有探索未知的勇氣,也有自強不息的決心;既有歷史的教訓,也有奮斗的成果。

中國航海日的設立,不僅是為了紀念過去,更是為了展望未來。它提醒我們,海洋是我們共同的家園,我們有責任和義務去保護它、探索它。同時,它也激勵著我們繼續前行,在新時代的浪潮中乘風破浪,去開創更美好的生活。

以史為鑒,我們秉承探索的精神和創新的勇氣,為中國的和平續寫我們民族的傳奇。

參考資料:

[1] 鄭一鈞. (2005). 鄭和下西洋與明代海外貿易政策的演變. 中國社會經濟史研究, (3), 1-9.

[2] 汪少華. (2018). 明清海禁政策的歷史反思. 歷史教學問題, (6), 4-11.

[3] 戚其章. (1994). 甲午戰爭史. 人民出版社.

[4] 劉華清. (2004). 劉華清回憶錄. 解放軍出版社.

[5] 張召忠. (2019). 中國海軍發展戰略研究. 國防大學出版社.

來源: 紫龍科傳

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

紫龍科傳

紫龍科傳