出品:科普中國(guó)

作者:古明地戀(科普創(chuàng)作者)

監(jiān)制:中國(guó)科普博覽

編者按:為拓展認(rèn)知邊界,科普中國(guó)前沿科技項(xiàng)目推出“未知之境”系列文章,縱覽深空、深地、深海等領(lǐng)域突破極限的探索成果。讓我們一起走進(jìn)科學(xué)發(fā)現(xiàn)之旅,認(rèn)識(shí)令人驚嘆的世界。

無(wú)論是在東方還是西方,“算命”聽(tīng)起來(lái)都是一件迷信又神秘的事,但當(dāng)這個(gè)詞出現(xiàn)在科學(xué)家的世界里,它的意思就變成了“通過(guò)對(duì)已知信息的歸納分析,推測(cè)生命形態(tài)演變過(guò)程”。科學(xué)家“算命”,是能得出科學(xué)結(jié)論的——對(duì)不同的動(dòng)物來(lái)說(shuō),它們的不同長(zhǎng)相,的確可能影響它們?cè)跍缃^中的命運(yùn)。

2024年6月,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)地球科學(xué)學(xué)院教授宋海軍就帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),做了一項(xiàng)給化石“算命”的研究。

他們利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)與自動(dòng)化方法,也就是我們所說(shuō)的AI的一種,研究了史上最大的滅絕事件——二疊紀(jì)-三疊紀(jì)之交滅絕事件中生物形態(tài)的演變過(guò)程,揭示了在這一“毀天滅地”的大滅絕中,海洋生物的不同“長(zhǎng)相”如何決定了它們的命運(yùn)。

巨大的恐龍和渺小的中生代哺乳動(dòng)物哪個(gè)更容易在大滅絕中存活下來(lái)?這個(gè)問(wèn)題可能很容易,但對(duì)于其他生物,或其他大滅絕來(lái)說(shuō),結(jié)論還是一樣的嗎?

(圖片來(lái)源:Wikipedia)

生存還是毀滅,與“長(zhǎng)相”是否有關(guān)?

在地球的歷史上,曾發(fā)生過(guò)五次大規(guī)模生物滅絕事件,其中最知名的可能是白堊紀(jì)末的小行星撞擊地球,它很可能是當(dāng)時(shí)高大威猛的恐龍全部滅絕的原因。而低矮的哺乳動(dòng)物幸存下來(lái),其中的一個(gè)物種最終演化為我們?nèi)祟?lèi)。

實(shí)際上,這一事實(shí)就說(shuō)明了白堊紀(jì)末的滅絕中,滅絕與否與“長(zhǎng)相”,也就是動(dòng)物的形態(tài)強(qiáng)相關(guān)——長(zhǎng)得大的動(dòng)物因?yàn)樾枰澄锒啵跍缃^中容易饑餓而死。

然而,對(duì)于歷史上最嚴(yán)重的一次大滅絕事件,也就是發(fā)生在距今約2.52億年的二疊紀(jì)末大滅絕來(lái)說(shuō),動(dòng)物形態(tài)與滅絕的相關(guān)性卻不太明確。這次大滅絕被稱(chēng)為“大滅絕之母”,導(dǎo)致高達(dá)96%的海中生物消失,其中就包括鼎鼎有名的三葉蟲(chóng)和板足鱟。

二疊紀(jì)末的大滅絕是歷史上最嚴(yán)重的大滅絕,知名的三葉蟲(chóng)就在這次滅絕中消失了。

(圖片來(lái)源:Wikipedia)

這次滅絕事件歷時(shí)很長(zhǎng),分兩次發(fā)生,分別是持續(xù)約數(shù)百萬(wàn)年的漸進(jìn)期和最后100萬(wàn)年的高峰期。有些動(dòng)物在漸進(jìn)期滅亡,而更多則在高峰期滅絕,如小型的甲殼動(dòng)物和介形綱(Ostracoda),與大型的、固著不動(dòng)的濾食性腕足動(dòng)物(Brachiopoda)的大規(guī)模滅絕,先后相差了72萬(wàn)年到122萬(wàn)年。

由于不同種類(lèi)動(dòng)物滅絕的原因和時(shí)間均不一致,加之滅絕者眾多,無(wú)論形態(tài)如何的動(dòng)物都幾乎全部滅絕,只有少量種類(lèi)成功渡過(guò)了此次危機(jī),無(wú)法簡(jiǎn)單推出形態(tài)與滅絕的相關(guān)性。因此,在過(guò)去的研究中,科學(xué)家對(duì)此次滅絕事件是否對(duì)動(dòng)物的形態(tài)有選擇,一直沒(méi)有確切的答案。

AI是怎么“算命”的?

除了滅絕事件本身的復(fù)雜性外,技術(shù)限制也局限了科學(xué)家對(duì)二疊紀(jì)末滅絕的研究。

在過(guò)去,研究滅絕與否和形態(tài)的聯(lián)系,都需要科學(xué)家手動(dòng)根據(jù)化石形態(tài)進(jìn)行分析,他們要對(duì)照每個(gè)化石或化石圖片,將滅絕事件前和滅絕事件后相同形態(tài)的古生物(如帶尖的、帶刺的、光滑的、殼細(xì)扁的、殼寬圓的)分別歸類(lèi),觀(guān)察相同形態(tài)的動(dòng)物所占比例在滅絕事件前后是否有改變。

此類(lèi)“傳統(tǒng)研究”得出的結(jié)果,受到科學(xué)家所選的研究對(duì)象、采用的研究方法的影響很大。

例如,使用傳統(tǒng)形態(tài)描述方法的研究表明,在滅絕事件期間,菊石(一種鸚鵡螺的古生物遠(yuǎn)親)的形態(tài)差異幾乎沒(méi)有減少,表明滅絕事件沒(méi)有形態(tài)選擇性;相反,使用其他研究方法,如使用綜合離散特征分析(根據(jù)形態(tài)變化范圍最大和最小值、數(shù)據(jù)方差之和與數(shù)據(jù)的中位數(shù)綜合分析),則表明菊石在滅絕事件中形態(tài)多樣性顯著減少,支持了滅絕事件有形態(tài)選擇性的結(jié)論。

若要得出更為準(zhǔn)確的結(jié)論,就要有足夠多的樣本量,并使用更為準(zhǔn)確的方式進(jìn)行分析。在此類(lèi)大數(shù)據(jù)分析上,新生的AI技術(shù)無(wú)疑大有可為。

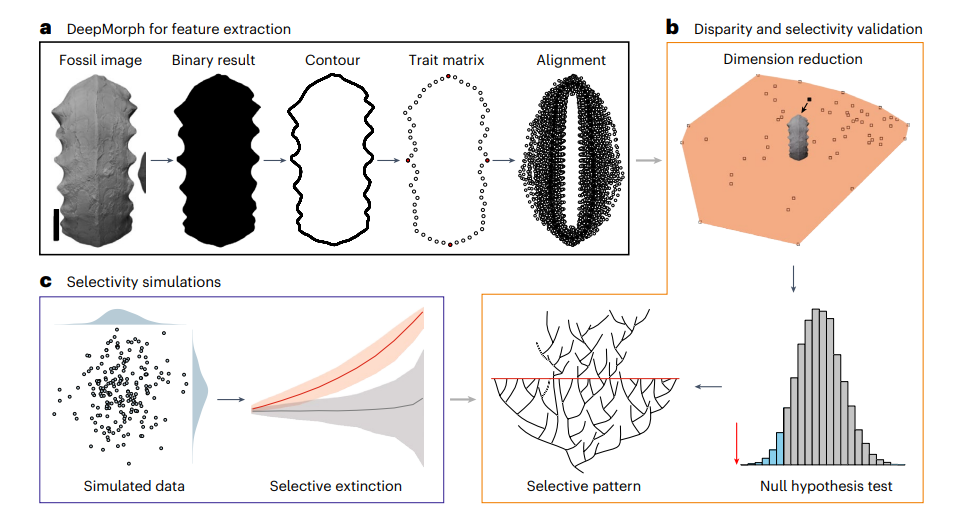

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),宋海軍教授團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種名為DeepMorph的分析流程,它將從圖像中提取特征的深度學(xué)習(xí)技術(shù)與幾何形態(tài)測(cè)量方法相結(jié)合,自動(dòng)分析化石標(biāo)本的輪廓,有效捕捉化石的形態(tài),將其簡(jiǎn)化為二維平面圖形,從而將各種形態(tài)類(lèi)型明顯區(qū)分開(kāi)來(lái),再通過(guò)多次抽樣重復(fù)這個(gè)過(guò)程。

為此,宋海軍教授團(tuán)隊(duì)匯編了一個(gè)全面的數(shù)據(jù)庫(kù),其中包含二疊紀(jì)末大滅絕中6個(gè)得到廣泛記錄的海洋古生物的化石標(biāo)本圖像,包含鸚鵡螺的古生物近親菊石類(lèi),長(zhǎng)有雙殼、濾食的腕足動(dòng)物,兩片甲殼包著肉的“蝦餃”介形類(lèi),雙殼類(lèi)(蛤類(lèi))和腹足類(lèi)(螺類(lèi)),以及長(zhǎng)著尖牙利齒的脊椎動(dòng)物牙形類(lèi)。

這一數(shù)據(jù)庫(kù)包括了滅絕事件前和滅絕事件后由656幅圖像代表的599個(gè)屬,橫跨二疊紀(jì)晚期的長(zhǎng)興期至三疊紀(jì)早期的印度期,從距今254.14百萬(wàn)年前一直到250.7百萬(wàn)年前,為AI的深度學(xué)習(xí)提供了強(qiáng)有力的大數(shù)據(jù)支持。

a:DeepMorph的工作原理,將從出版物中收集的模式標(biāo)本圖像通過(guò)U2-Net模型分割轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制格式,隨后提取化石輪廓與形態(tài)特征,納入數(shù)據(jù)庫(kù)中。b:將形態(tài)轉(zhuǎn)化為多元正態(tài)分布數(shù)據(jù);c:使用多元正態(tài)分布數(shù)據(jù)進(jìn)行選擇性滅絕模擬,最終生成Selective pattern的滅絕模式圖。

(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)1)

不同類(lèi)群的動(dòng)物,“長(zhǎng)相”與命運(yùn)的關(guān)系是否相同?

DeepMorph對(duì)數(shù)據(jù)的分析與離散特征分析較為相似,以范圍總和(SOR,數(shù)據(jù)所占的所有范圍,以形態(tài)最特別的確定;如外殼最光滑的為0,最粗糙的為10,范圍即為0-10)、方差總和(SOV,每個(gè)數(shù)據(jù)與平均值的方差之和,表示數(shù)據(jù)多樣性大小)與質(zhì)心位置(POC,數(shù)據(jù)的中位數(shù))分析作為手段,推測(cè)滅絕事件對(duì)形態(tài)的選擇性。

研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于不同類(lèi)群的動(dòng)物,“長(zhǎng)相”與命運(yùn)的關(guān)系并不相同。在大滅絕期間,大部分門(mén)類(lèi)滅絕較多的都是大型、殼上帶有復(fù)雜或強(qiáng)烈紋飾(如刺、肋、瘤)的動(dòng)物,而牙形動(dòng)物則沒(méi)有表現(xiàn)出形態(tài)選擇性滅絕的跡象。

在滅絕事件前后,菊石滅絕的主要是殼上帶有復(fù)雜且裝飾性強(qiáng)的結(jié)構(gòu),反映在數(shù)據(jù)上便是中點(diǎn)一側(cè)滅絕較多,被稱(chēng)為不對(duì)稱(chēng)選擇性滅絕。

外殼扁平光滑、裝飾性較弱的齒菊石目Ceratitida和前碟菊石目Prolecanitida幸存下來(lái),渡過(guò)了大滅絕,并迅速演化出許多新生的類(lèi)型,但新生類(lèi)型的形態(tài)也大體維持了光滑的樣貌,說(shuō)明菊石的長(zhǎng)相與它們是否滅絕有強(qiáng)相關(guān)性。

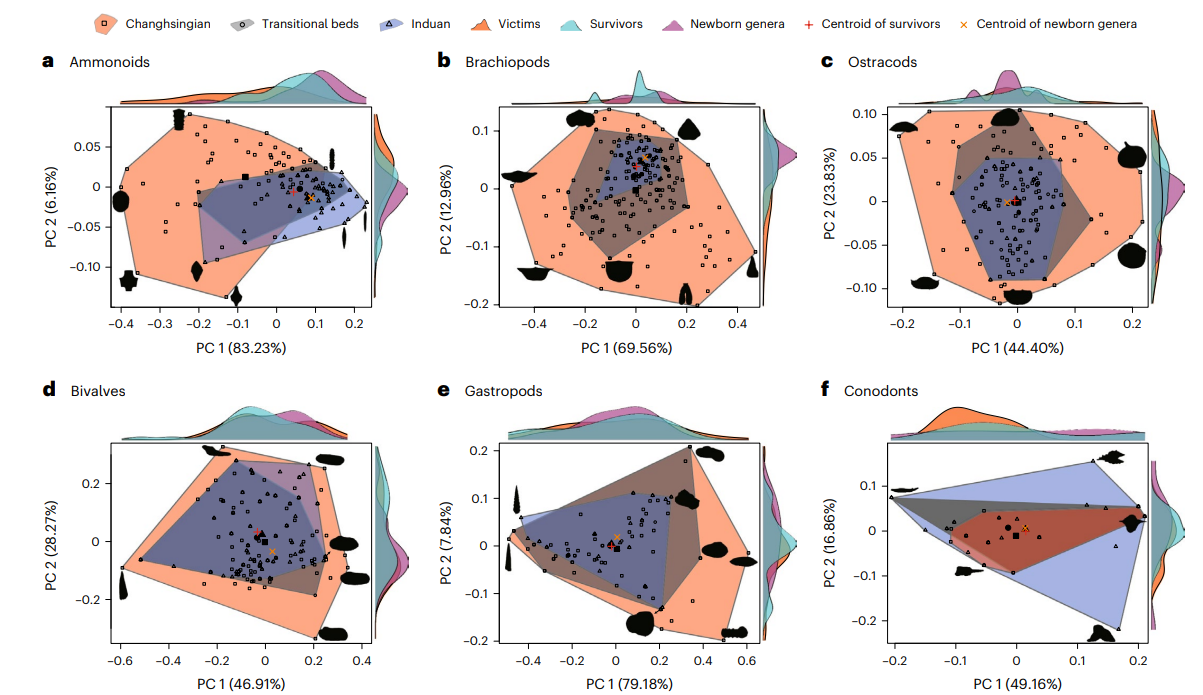

晚二疊世長(zhǎng)興期(橙色)、過(guò)渡層(灰色)、早三疊世印度期(藍(lán)色)各種動(dòng)物的形態(tài)分布范圍(范圍總和)。菊?為(a)、腕足類(lèi)為(b)、介形?為(c)、雙殼類(lèi)為(d)、腹足類(lèi)為(e),牙形刺為(f),可見(jiàn)不同的滅絕模式。

(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)1)

腕足動(dòng)物的各項(xiàng)數(shù)據(jù)都大大下降,屬一級(jí)的豐富度下降了96.65%,說(shuō)明絕大部分腕足類(lèi)都在此期間滅絕了。它們之所以受災(zāi)嚴(yán)重,主要是由于它們厚重的殼需要大量碳酸鈣,而海洋酸化嚴(yán)重阻礙了鈣質(zhì)殼的形成,因而貝殼復(fù)雜、厚實(shí)且具有裝飾的種類(lèi)幾乎全部滅絕。

它們的幸存者和新出現(xiàn)者大多來(lái)自形態(tài)更簡(jiǎn)單的石燕貝類(lèi)Spiriferid和小嘴貝類(lèi)Rhynchonellid,這些動(dòng)物的的體型較?,紋飾簡(jiǎn)化,貝殼半透明,減少了鈣質(zhì)的使用,而介形蟲(chóng)主要滅絕的類(lèi)群是帶有最細(xì)?和最粗短的貝殼的特化類(lèi)群。

這兩個(gè)類(lèi)群表現(xiàn)出邊緣性選擇性滅絕,滅絕像槍打出頭鳥(niǎo)一樣,將最特化的類(lèi)群清除。與二疊紀(jì)更為多樣化的形態(tài)相?,三疊紀(jì)的腕足類(lèi)和介形類(lèi)保持了大致的平均形態(tài),最普通者得以幸存下來(lái)。

現(xiàn)存的小嘴貝類(lèi)Terebratalia transversa,有著較薄的半透明殼。

(圖片來(lái)源:Wikipedia)

現(xiàn)存的介形蟲(chóng),就像一只包裹在兩瓣甲殼中的蝦,它們數(shù)量眾多的甲殼是地層中的重要化石。

(圖片來(lái)源:Canada's Polar Life)

我們熟悉的類(lèi)群,螺類(lèi)和雙殼貝類(lèi)——腹足類(lèi)和雙殼類(lèi)的滅絕則與形態(tài)沒(méi)有確切關(guān)系。

每個(gè)飼養(yǎng)或觀(guān)察過(guò)螺類(lèi)和蛤類(lèi)的人,應(yīng)該都對(duì)它們的生存能力稱(chēng)贊有加,無(wú)論是渾濁、過(guò)熱還是缺氧的條件,螺和蛤類(lèi)都能在其中生活;即使沒(méi)有食物,它們也能依賴(lài)自身儲(chǔ)備和缸壁生長(zhǎng)的藻類(lèi)生活很久,這也是它們得以在歷次大滅絕事件中存活的原因之一。它們的所有主要形態(tài)類(lèi)型都幸存了下來(lái),滅絕幾乎與它們的形態(tài)無(wú)關(guān),這只是幸運(yùn)或不幸的區(qū)別。

來(lái)自俄亥俄州沃倫縣的奧陶系Fairview組Ambonychia ulrichi化石,約4億年前,屬于翼形亞綱,已與現(xiàn)代扇貝有相似性。

(圖片來(lái)源:sketchfab)

古生代的腹足類(lèi)(螺類(lèi))化石,與現(xiàn)在的螺類(lèi)也很相似。

(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)2)

而另一個(gè)分類(lèi)群——牙形石的形態(tài)空間并沒(méi)有受到滅絕事件的明顯影響。

與其他演化支不同,牙形石在大滅絕中形態(tài)多樣性減少很小,相反,在第一次滅絕脈沖之后,它們的形態(tài)空間不減反增,表明其在滅絕事件期間仍如魚(yú)得水,更為繁盛,探索出各種各樣不同的新形態(tài),而魚(yú)類(lèi)也與其類(lèi)似,這可能與它們的競(jìng)爭(zhēng)者(如同樣肉食的菊石、鸚鵡螺等)數(shù)量減少有關(guān)。

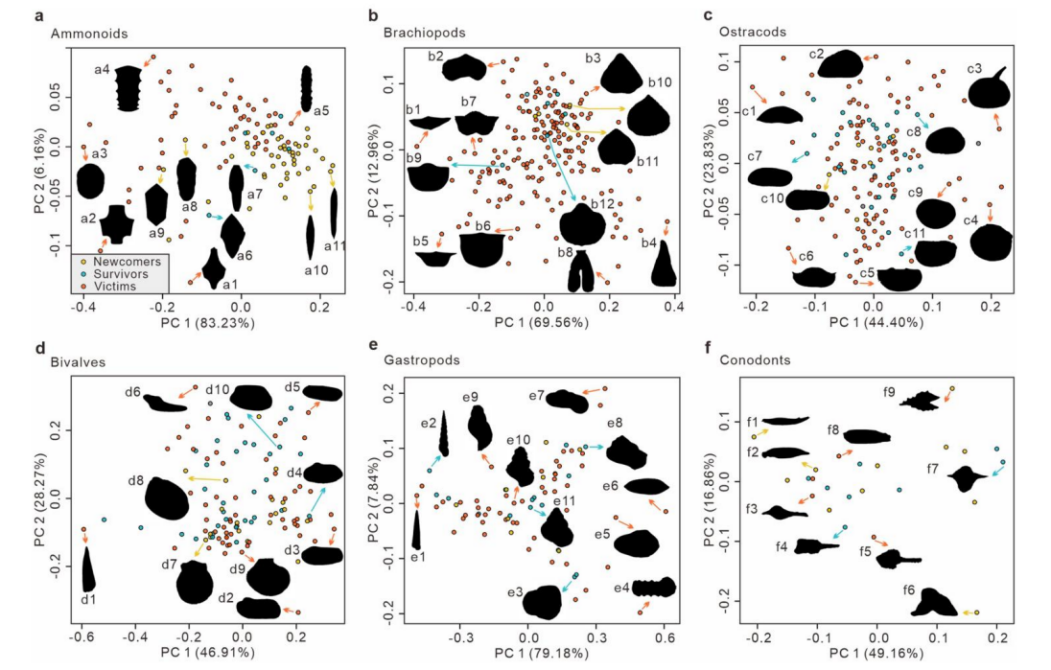

二疊紀(jì)-三疊紀(jì)大滅絕期間六個(gè)分支的滅絕者、幸存者和新出現(xiàn)者的形態(tài)變化。黃色為新出現(xiàn)者,紅色為滅絕者,綠色為幸存者。

(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)1)

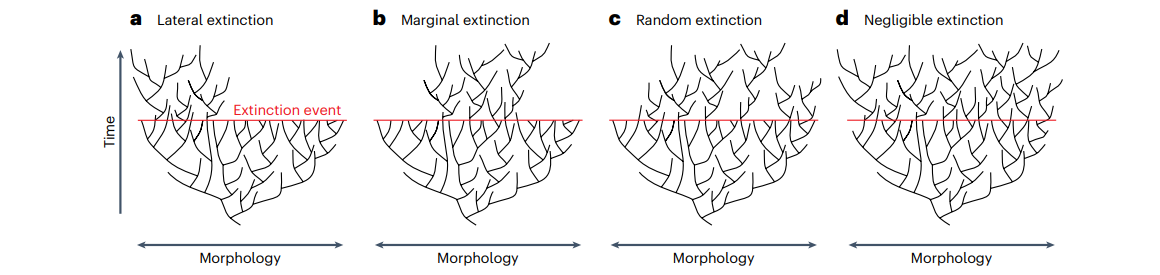

四種不同的選擇性滅絕模式,紅線(xiàn)代表滅絕事件。a,橫向選擇性滅絕,如菊石;b,邊緣選擇性滅絕,包括腕足類(lèi)和介形蟲(chóng);c,非選擇性滅絕,包括雙殼類(lèi)和腹足類(lèi);d,牙形刺可忽略不計(jì)的形態(tài)滅絕。

(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)1)

給化石“算命”,有什么重要意義?

在歷史上,五次大滅絕的發(fā)生原因各不相同,諸如火山爆發(fā)、氣候變化、行星撞擊等,每次滅絕事件對(duì)環(huán)境的影響不同,受其影響而滅絕的生物也各不相同。

如菊石依靠耐低氧的能力渡過(guò)了多次大滅絕,但在白堊紀(jì)末嚴(yán)重的海洋酸化中,因?yàn)殁}質(zhì)殼無(wú)法形成而最終滅絕;牙形石在最為嚴(yán)重的二疊紀(jì)末大滅絕中受影響不大,但在程度較弱的三疊紀(jì)末大滅絕中卻未能幸存。

牙形類(lèi)奧澤克刺O(píng)zarkodina的復(fù)原圖,牙形類(lèi)是一類(lèi)無(wú)頜類(lèi)脊椎動(dòng)物,長(zhǎng)的像一條小魚(yú),它們口部的牙齒一樣的結(jié)構(gòu)變成化石,稱(chēng)為牙形石或者牙形刺。它們成功渡過(guò)了二疊紀(jì)末的大滅絕,但卻在三疊紀(jì)末規(guī)模較小的滅絕事件中滅絕了。

(圖片來(lái)源:作者繪制)

而在現(xiàn)代,人類(lèi)活動(dòng)對(duì)地球的影響引發(fā)了諸多環(huán)境問(wèn)題,如極端高溫、酸雨、林木和棲息地破壞、生物入侵和環(huán)境污染等,造成了新一輪的滅絕浪潮。

人類(lèi)文明誕生至今造成了83%的野生動(dòng)物的滅絕,物種滅絕的速度估計(jì)是人類(lèi)出現(xiàn)前平均滅絕速度的100倍。在人類(lèi)對(duì)環(huán)境的影響下,哪些物種、哪些類(lèi)群、哪些生態(tài)系統(tǒng)更容易滅絕?

宋海軍教授表示,通過(guò)分析化石記錄中的形態(tài)多樣性變化,可以更好地預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)當(dāng)前生物多樣性面臨的威脅。例如,地理分布范圍很廣的分類(lèi)群(如鳥(niǎo)類(lèi)),可以在偶然的棲息地破壞中得以幸存,但一旦全球環(huán)境同時(shí)改變,它們便無(wú)法抵御;而一些生存能力強(qiáng)但分布狹窄的類(lèi)(如洞穴魚(yú)類(lèi)和螺類(lèi))也許可以抵抗環(huán)境變化,但一旦棲息地被破壞,它們也會(huì)隨之滅亡。

2019年1月9日,已知世上最后一只金頂小瑪瑙螺Achatinella apexfulva “喬治”逝世,終年14歲。這些蝸牛只分布于夏威夷,它們?cè)谶^(guò)去很豐富,但卻因?yàn)槭橙鈩?dòng)物的入侵瀕臨滅絕或已經(jīng)滅絕。

(圖片來(lái)源:Wikipedia)

通過(guò)對(duì)過(guò)往滅絕生物的研究,我們可以以史為鑒,揭示滅絕機(jī)制并預(yù)測(cè)生物物種的滅絕風(fēng)險(xiǎn),尋找到在當(dāng)前環(huán)境下生存能力較差的類(lèi)群,并對(duì)其進(jìn)行保護(hù);此外,使用AI技術(shù)——DeepMorph自動(dòng)化方法對(duì)古生物化石進(jìn)行分析的方法,也可以作為一個(gè)起點(diǎn),為未來(lái)開(kāi)展深度學(xué)習(xí)與地球生物學(xué)的交叉研究提供了更多思路與可能。

參考文獻(xiàn):

[1]Liu X, Song H, Chu D, et al. Heterogeneous selectivity and morphological evolution of marine clades during the Permian–Triassic mass extinction[J]. Nature Ecology & Evolution, 2024: 1-11.

[2] Fryda J, Nützel A, Wagner P J. Paleozoic gastropoda[J]. Phylogeny and Evolution of the Mollusca, 2008: 239-270.

[3]Ciampaglio, C. N. (2004). Measuring changes in articulate brachiopod morphology before and after the Permian mass extinction event: do developmental constraints limit morphological innovation? Evolution and Development, 6(4), 260–274.

[4]Villier, L. (2004). Morphological Disparity of Ammonoids and the Mark of Permian Mass Extinctions. Science, 306(5694), 264–266.

[5]Korn, D., Hopkins, M.J., and Walton, S.A., 2013, Extinction space—A method for the quantification and classification of changes in morphospace across extinction boundaries: Evolution , v. 67, p. 2795–2810,

[6]Peng, Y., Shi, G. R., Gao, Y., He, W., & Shen, S. (2007). How and why did the Lingulidae (Brachiopoda) not only survive the end-Permian mass extinction but also thrive in its aftermath? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 252(1-2), 118–131.

來(lái)源: 中國(guó)科普博覽

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

中國(guó)科普博覽

中國(guó)科普博覽