中華穿山甲(Manis pentadactyla)分布于尼泊爾、錫金、緬甸和越南北部以及我國(guó)長(zhǎng)江以南地區(qū)。因棲息地喪失、過(guò)度利用、氣候變化等因素,種群處于極度瀕危狀態(tài),被列入國(guó)家一級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄,是我國(guó)生物多樣性保護(hù)的旗艦物種。目前,該物種保護(hù)遺傳學(xué)研究局限于云南、廣東、臺(tái)灣等地種群,限制了中華穿山甲的科學(xué)保護(hù)與管理。

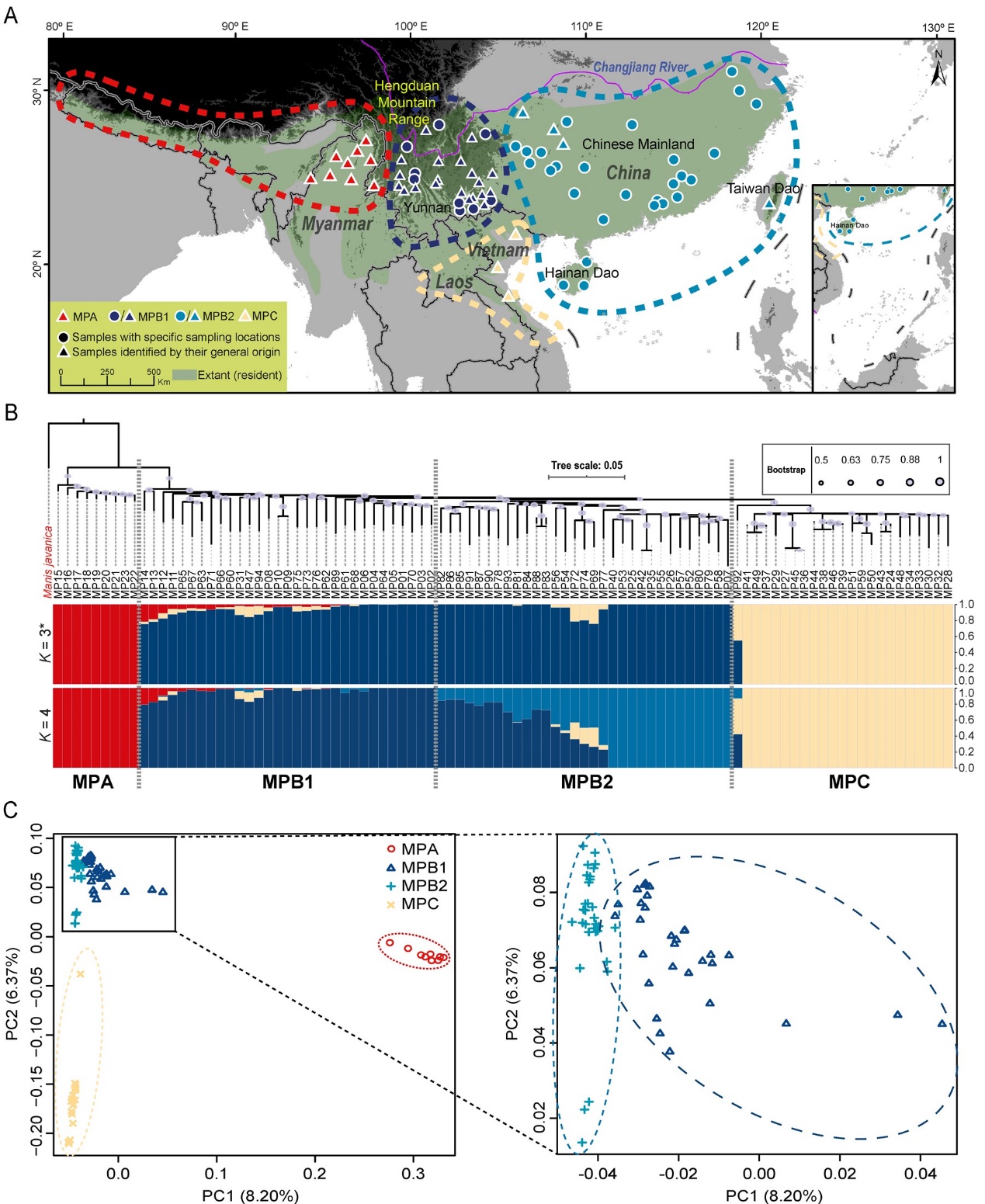

為了解決上述科學(xué)問(wèn)題,江西農(nóng)業(yè)大學(xué)保護(hù)生物學(xué)江西省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任魏輔文院士團(tuán)隊(duì)收集覆蓋中華穿山甲主要分布區(qū)的11個(gè)省份或地區(qū)的94個(gè)樣本開(kāi)展基因組重測(cè)序分析,發(fā)現(xiàn)中華穿山甲可劃分為3個(gè)主要遺傳支系,即MPA,MPB和MPC。其中,MPA分布于青藏高原南部,MPB分布于我國(guó)長(zhǎng)江以南各省(包括海南和臺(tái)灣),MPC分布于中南半島東北部(包括越南和老撾)。

結(jié)合樣本地理分布信息和物種適宜棲息地分布模擬結(jié)果,推斷MPA與MPB的地理分界線為橫斷山脈,MPB與MPC的地理分界線為亞熱帶與熱帶分界區(qū)。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),MPB支系可進(jìn)一步劃分為兩個(gè)遺傳種群,即分布于云南高原的MPB1和分布于我國(guó)其余省份的MPB2。

圖1 中華穿山甲采樣信息和種群遺傳結(jié)構(gòu)

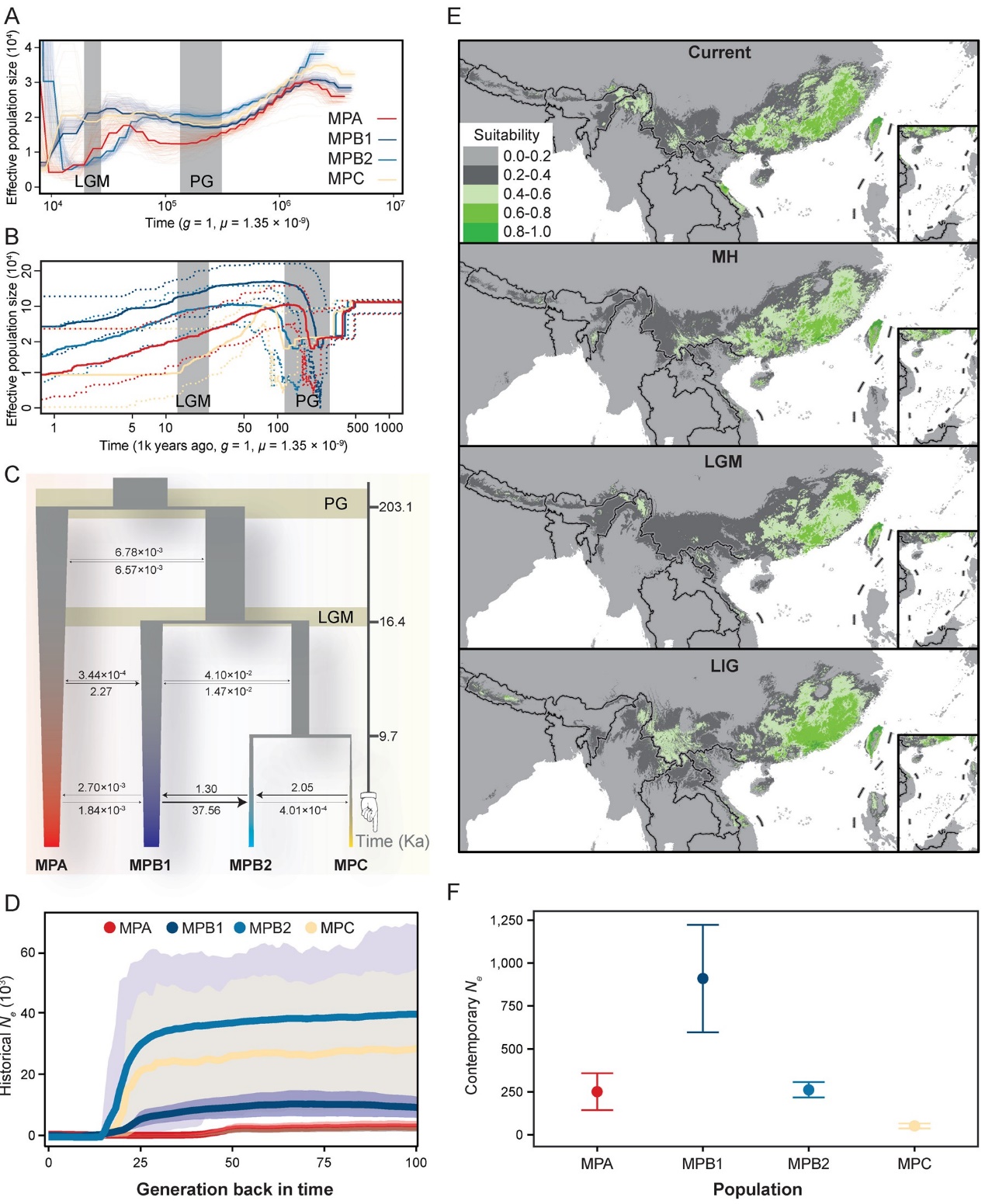

對(duì)中華穿山甲種群歷史分析發(fā)現(xiàn),種群間的分化主要受到更新世氣候波動(dòng)的影響。主要表現(xiàn)為中華穿山甲共同祖先約在20萬(wàn)年前出現(xiàn)種群瓶頸和分化,此時(shí)間點(diǎn)對(duì)應(yīng)更新世倒數(shù)第二個(gè)冰期,之后在1萬(wàn)6千年前的末次盛冰期出現(xiàn)種群下降和分化,且適宜棲息地面積也顯著下降。

另一方面,研究團(tuán)隊(duì)綜合評(píng)估了4個(gè)種群的遺傳多樣性、演化歷史、近交水平和演化潛力,并提出了相應(yīng)的保護(hù)管理建議。MPA種群具有最低的遺傳多樣性、最高的遠(yuǎn)期近交水平和最高的遺傳負(fù)荷,表明該種群很可能受到橫斷山脈高山阻隔,導(dǎo)致種群內(nèi)部缺乏基因交流,形成孤立種群,具有較高的滅絕風(fēng)險(xiǎn);而從其他種群引入新個(gè)體并不會(huì)導(dǎo)致MPA種群的有害變異位點(diǎn)增加,因此建議從其他地區(qū)引入新個(gè)體來(lái)提高M(jìn)PA種群的演化潛力。

MPB1種群具有最高的遺傳多樣性、最大的有效種群大小、最小的種群數(shù)量下降幅度和最低的近交水平,是中華穿山甲的重要種質(zhì)資源。MPB2和MPC種群具有最小的有效種群大小、較高的近期近交水平;并且近50年來(lái)其有效種群大小出現(xiàn)急劇下降,與該地區(qū)人口數(shù)量大量增加有關(guān),表明人為活動(dòng)對(duì)其產(chǎn)生了深刻的負(fù)面影響,因此針對(duì)MPB2和MPC種群,目前的首要任務(wù)是加強(qiáng)就地保護(hù),恢復(fù)種群數(shù)量。

值得一提的是,中華穿山甲種群的有害變異沒(méi)有顯著增加,表明目前采取有效保護(hù)管理措施,仍極具希望使該物種種群復(fù)壯,保護(hù)中華穿山甲為時(shí)不晚!

圖2 中華穿山甲種群演化歷史

該研究系統(tǒng)厘清了中華穿山甲保護(hù)遺傳單元、種群歷史和演化潛力,并提出針對(duì)性的保護(hù)管理建議,研究結(jié)果為中華穿山甲的保護(hù)管理提供重要科學(xué)指導(dǎo),服務(wù)于中華穿山甲等瀕危旗艦物種保護(hù)的國(guó)家需求。

該研究結(jié)果近期以“Conservation genomics of the critically endangered Chinese pangolin”為題在線發(fā)表于Science China Life Sciences(《中國(guó)科學(xué):生命科學(xué)》英文版)。

來(lái)源: 《中國(guó)科學(xué)》雜志社

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

《中國(guó)科學(xué)》雜志社

《中國(guó)科學(xué)》雜志社