全球約有三分之一的人每天都吃辣椒。幾千年來,人們一邊忍受著辣椒帶來的刺痛感和灼燒感,一邊又孜孜不倦地將其融入飲食中。為何人們如此喜歡吃辣?不同領域的科學家從不同方面給出了可能的揭示,但也無法完全理解人類如此偏愛辣椒的原因。食用那些超級辣的辣椒可能會引發嚴重的身體不適,請量力而食。

撰文 | 小葉

炎炎夏日,又到了吃辣的好時節。然而,有些地方的人無辣不歡,有些地方卻盡舉國之力禁止食辣。近日媒體報道,丹麥食品管理局要求韓國三養食品召回旗下生產的三款以超辣出名的火雞面,原因是其中辣椒含量“過高,可能會導致消費者急性中毒。”[1]

無獨有偶,德國也曾全國禁止銷售一款魔鬼辣椒薯片,起因是一名14歲學生食用后數小時發生食物中毒,最終不幸去世。[2]

如此看來,辣椒正應驗了那句老話:“汝之蜜糖,彼之砒霜。”如此分裂的評價背后,究竟有什么科學道理呢?

諾獎得主解密催辣機制

辣椒入口,會在口腔內先產生刺痛感,隨后是陣陣灼熱感,仿佛口中燃燒著熊熊火焰。而這真實的痛感與虛幻的熱感,正是辣椒中的辣椒素與我們體內的辣椒素特異性受體——香草素受體1型(TRPV1)聯手“導演的一出好戲”。另外,也正是對辣椒素受體的研究,讓美國神經科學家David Julius成為2021年諾貝爾生理學或醫學獎得主之一[3]。

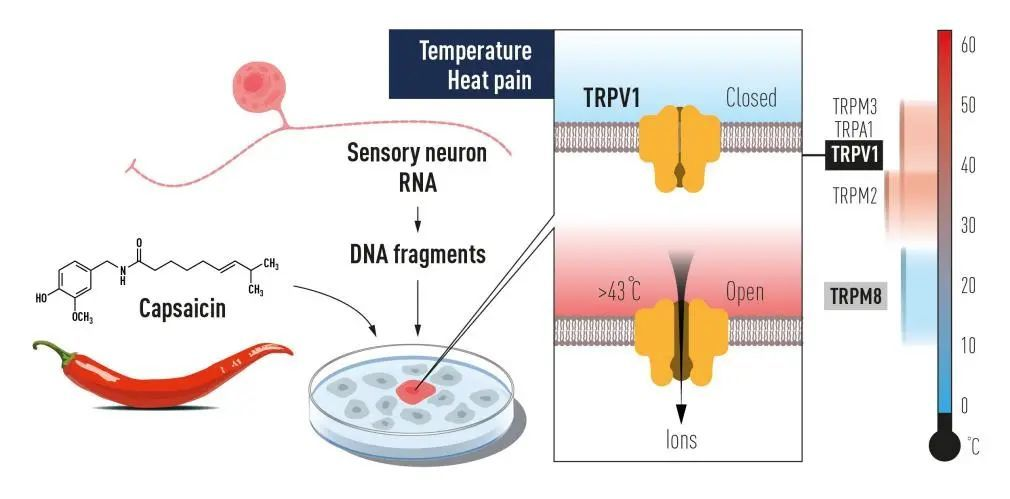

早在20世紀90年代后期,David Julius就帶領加州大學舊金山分校團隊,積極分析辣椒素如何引起我們接觸時產生的感覺。通過各種實驗手段,他終于成功識別并克隆出TRPV1,從分子層面展示了身體感知辣的基礎:TRPV1是由疼痛、熱(≥42℃的傷害性熱)激活的離子通道,特異性識別傷害性刺激的傳入神經元,廣泛分布在身體多個組織器官內。當口腔接觸到辣椒素時,TRPV1立刻被激活,產生電信號,沿著傷害性傳入神經元被傳送至大腦,大腦將這些信號統一解讀為“疼痛”刺激。從科學角度來說,辣覺被定義為“痛覺”[4-5]。

除了痛感,辣椒素又如何讓我們覺得熱呢?食用辣椒或辣椒類物質產生的熱并非物理升溫的結果,而是我們被辣到后,對熱的感受更敏感了。TRPV1被辣椒素激活的同時,對溫度感受的閾值同時也被降低,即使不到42℃的體溫也會誘導TRPV1向大腦傳送傷害性熱信號,讓大腦產生對“熱”的異常感知。所以,在辣椒素和溫度的雙重刺激下,表達TRPV1受體的感覺神經元興奮性也得到增強。綜合下來,我們的感受被“異常“放大,口中猶如“噴火”。

David Julius使用辣椒素識別出TRPV1,由疼痛熱激活的離子通道。

接下來,我們的身體也對刺激做出了反應,這仍然與TRPV1受體相關。TRPV1這種非選擇性陽離子通道在神經和非神經組織中都會表達,它的激活導致大量鈣離子內流,增加非神經組織中的鈣離子濃度,介導多種神經肽的釋放,如P物質(SP)和降鈣素基因相關肽(CGRP)。前者可引發血管舒張,血管通透性增加,導致水腫,還刺激肥大細胞釋放炎癥介質,誘導白細胞釋放蛋白酶和活性氧。而CGRP則放松動脈,調節皮膚血液流量,引發神經源性炎癥。[6-7] 于是,我們的機體出于“自身防御“誘發炎癥反應,開始流汗、流鼻涕、臉紅、腫脹等。

食辣:痛并快樂著

既然吃辣讓我們又痛又上火,為什么人類卻如此欲罷不能呢?有記錄表明,辣椒使用最早可追溯回公元前7000年的中美洲[8],而發表在《科學》(Science)上的文章[9]揭示了直到6000年前,從巴哈馬群島到安第斯山脈,人類開始種植并食用馴化的辣椒,甚至在某些地區,辣椒種植比陶器出現的時間都早。15世紀的大航海時代,哥倫布和其他早期探險家將辣椒從美洲帶回了歐洲舊大陸,隨后通過海上航線、陸上絲綢之路,讓辣椒在全球傳播開來。時至今日,辣椒已成為世界上許多國家飲食的重要組成,包括西非、東非、印度、東南亞、中國部分地區、韓國等等[10]。

幾千年來,人們一邊忍受著辣椒帶來的灼痛,一邊又孜孜不倦地將其融入飲食中。美國賓夕法尼亞大學的心理學家Paul Rozin指出,全球約有三分之一的人每天都吃辣椒。為什么?簡單來說:就是喜歡。

到目前為止,大部分科學家仍無法完全理解人類如此偏愛辣椒的原因。不同領域的科學家從不同方面給出了可能的解釋[11]。

生物學家從演化角度解釋為何在某些地區食用辣椒成為文化偏好。美國康奈爾大學的Jennifer Billing和Paul W. Sherman分析了全球36個國家超過4千份食譜,發現地區平均氣溫與飲食中含辣比例之間存在一定關系[12]:一個地區的平均氣溫越高,當地餐飲中使用辛辣原料的比例往往也越高,因為高溫天氣容易讓食物快速滋生大量微生物,而辛辣物質有殺菌作用,保證食用安全。而寒冷地區的人也偏愛吃辣,可能與吃辣產生熱感、帶來體溫升高的生理效應有關。2007年發表在《生物科學、生物技術和生物化學》(Bioscience, Biotechnology and Biochemistry)上的研究[13]指出,攝入辣椒素會使體核與體表溫度上升,可以起到一定的御寒作用。

此外,基因似乎也對食辣產生一定作用。2012年發表在《生理學與行為》(Physiology & Behavior)上的論文[14]以芬蘭雙胞胎為受試者,首先讓他們對辛辣食物的喜好進行評分,隨后通過量化遺傳模型分析遺傳因素與環境因素對食辣偏好的影響,發現不喜歡吃辣的人對辛辣食物的辣度評分更高,但對其產生的愉悅感評價更低,遺傳因素對此偏好的解釋水平位于18%至58%,其余則是環境因素的作用,說明對食辣的喜好也可能有遺傳傾向。

心理學上的“良性自虐“(benign maochism)理論也給出了頗為合理的解釋,幫助理解人們主動食辣的動機。所謂良性自虐,是指個體享受那些身體或大腦誤解讀為威脅的負面體驗,而個體一旦意識到真正的危險并不存在,認知與生理反應的差異反而產生愉悅的興奮感。所以,人類喜歡吃辣是主動尋求負面體驗的行為。Rozin帶領團隊展開研究,驗證了八類屬于良性自虐的體驗[15],其中食辣屬于灼痛類經驗。個體食辣給身體發出了受到威脅的”錯誤警報“,導致身體做出一系列防御反應,但同時個體又意識到危險并不存在,食辣所遭的罪反而變成刺激享受。而且,該研究還提出,當個體食用的辣度剛好略低于其承受能力時,可能產生最愉悅的食辣體驗,但仍需進一步驗證。

你能承受多少級的辣度?

愛吃辣的人,往往對自己承受辣度的能力頗為自信。那么,如何量化評價這種能力呢?斯科維爾指數(Scoville Scale)提供了詳細的參考度量。

1912年,美國藥劑學家Wilbur Scoville設計出一套名為“斯科維爾感官測試“(Scoville Organoleptic Test)的主觀評價方法,來度量不同辣椒品種內辣椒素的含量。他以自己的姓作為辣椒素含量單位,稱為”斯科維爾辣度單位“,縮寫為SHU。不過,他的實驗方法主要依賴受試者的個人主觀感受,后人研發出更為客觀的”高效液相色譜“法來測量,但辣椒素含量單位SHU卻被保留下來,沿用至今[16]。

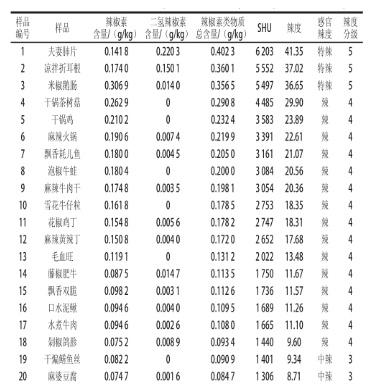

以下表為例,甜椒完全不含辣椒素,所以其斯科維爾指數為0;墨西哥辣椒介于2500 SHU至10000 SHU之間,而斯科維爾指數最高的也是當今世界上最辣的辣椒——X辣椒,辣度為269萬多SHU。但這種辣椒是人工培育品種,由曾經為全世界最辣的卡羅萊納死神辣椒的創造者、美國辣椒育種專家Ed Currie經過10年栽培而成,Currie通過選擇性育種,讓辣椒雜交品種逐漸顯現出所需特性,后歷經十多代的培育將特性穩定下來,最終產生了最強烈的辣味[17]。不過,食用這些超級辣的辣椒可能會引發嚴重的身體不適,請量力而食。

根據斯科維爾辣度單位測量出的全球辣椒辣度排行榜。

如果不熟悉SHU以數字方式衡量辣度,那么我國作為食辣大國和辣椒生產大國,也有傳統的辣度分級:“微辣、中辣、高辣、極辣“等。微辣的口感表現為舌頭和口腔感受到極其輕微的刺激感,大部分人都能承受。當辣度上調至中辣,舌頭和口腔已能感受到一定的刺痛和灼燒感,家常菜虎皮青椒的口感便是如此。而食用高辣的辣椒,舌頭、口腔會出現顯著的灼痛感,不擅長吃辣的人可能已經開始出汗、流鼻涕、打噴嚏,甚至辣出眼淚。而極辣級別的辣椒,如云南的涮涮辣椒,幾乎不供人直接食用,因為所產生的刺激讓大多人都無法承受[18]。

上述辣度等級以個人主觀感受為主,缺乏一定的統一性和精確度。2006年,湖南農業大學食品科技學院受國家標準委委托,制定針對辣椒和辣椒制品的辣度國家標準,此后各地方和企業也開始對辣度進行更精確的定義。2014 年,四川旅游學院食品科學系和烹飪科學四川省高等學校重點實驗室結合斯科維爾指數、食品中辣椒素類物質含量以及傳統辣度分級概念,將 123 道川菜分出微辣、中辣、辣、特辣 4 個等級[19]。

研究中排名前20辣的川菜名菜。

2020年,中國農業科學院都市農業研究所聯合企業團隊,在《國際食品特性雜志》(International Journal of Food Properties) 上發表了關于使用李氏辣度(Li Spicy Unit,縮寫為LSU)來度量火鍋底料等辣椒調味品辛辣程度的論文[20]。團隊以“度“為單位,把火鍋辣度分成6個等級:微辣(9°~ 29°)、低辣(30°~ 39°)、中辣(40°~ 49°)、高辣(50°~ 59°)、特辣(60°~ 69°)、暴辣(≥ 70°)[21],幫助消費者更直觀地選擇適合自己口味以及承受能力范圍內的辛辣食物。

科學解辣小功略

鑒于每個人對辣的耐受不同,如果不幸高估了自己,舌頭被狠狠辣到,灼燒感難以忍受,我們該如何有效解辣呢[22]?

第一個有效方法便是破壞辣椒素于TRPV1受體的結合。由于辣椒素只溶解于油脂和酒精,并不溶于水,喝水并不能解辣,反而會將辣椒素擴散到整個口腔甚至喉部,辣上加辣。因此,相比于喝水,含一口牛奶或其他乳制品有助于解辣。乳制品不僅包含油脂,還含有酪蛋白(casein),這種蛋白是非極性分子,能夠與同樣是非極性分子的辣椒素結合,將其溶解,消除灼燒感。所以,諸如全脂冰牛奶、全脂優酪乳或者冰淇淋等都是解辣“高手“。

除此之外,淀粉類食物也能發揮一定的緩解作用,比如米飯、面包、土豆等。雖然淀粉無法溶解辣椒素,但能夠像海綿一樣吸附辣椒素,縮短辣味持續的時長,消弭辛辣感。所以如果沒有牛奶的話,不小心被辣到時不妨多扒幾口飯。

第二個方法是干擾大腦對辣的感知,例如蔗糖。一方面,辣味和甜味的刺激作用于口腔內不同的受體細胞,這些細胞激活后會相互作用,干擾大腦僅對辣味的感知。另一方面,大腦在接受甜味刺激后會釋放鎮痛物質,緩解辣味產生的刺痛感。

第三個方法則是利用酸性物質來中和堿性辣椒素,例如檸檬、酸梅、甜橙等,都能緩解辛辣感。

另外,2018年發表在《生理學與行為》期刊上的文章提出了一個有趣發現文[23]:完全阻塞鼻腔氣流流通能夠降低50%的辣椒素感知水平,原因是鼻孔關閉之后,舌頭表面溫度會降低,降溫則減少L了激活TRPV1的可能性。也許以后被辣嗆到時,還可以嘗試捏緊鼻孔,用物理方法解辣?

韓國三養火雞面曾在2021年的韓國品牌大獎評選中,當選中國消費者最滿意的韓國方便面品牌,如今卻在丹麥意外遭遇封殺。畢竟主要出于健康顧慮,并非所有人都能接受辣度高達4400多SHU的方便面,尤其是對于味覺和消化系統更敏感的兒童和身體虛弱的成年人,他們將面臨包括惡心、嘔吐、胃腸道副作用等更高風險的不良反應。所以,辣味能夠給生活增添活力,但同時也小心不要給健康增加負擔。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲得2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸