近日,北京正負電子對撞機北京譜儀III合作組首次測得X(2370)粒子的量子態性質,其質量、產生和衰變性質與標準模型預言的“膠球”特性一致。理論中,“膠球”是僅由膠子構成的無夸克束縛態粒子,長久以來未被實驗發現。現在,X(2370)會是人們發現的第一個“膠球”嗎?

撰文 | Ethan Siegel

翻譯 | 一根弦

當談及粒子物理學的標準模型(Standard Model)時,大多數人會錯誤地認為標準模型已經被研究非常透徹并且是完全正確的,沒有更多關于其有效性的未解之謎了。事實上,盡管標準模型經受住了以往的直接探測實驗對它提出的重重挑戰,但仍然有一系列問題尚待解答。

構成物質世界的原子是由質子、中子和電子組成的,其中質子和中子分別由三個夸克組成——夸克通過傳遞強相互作用的膠子相互束縛在一起,但這并不是束縛態物質存在的唯一方式。

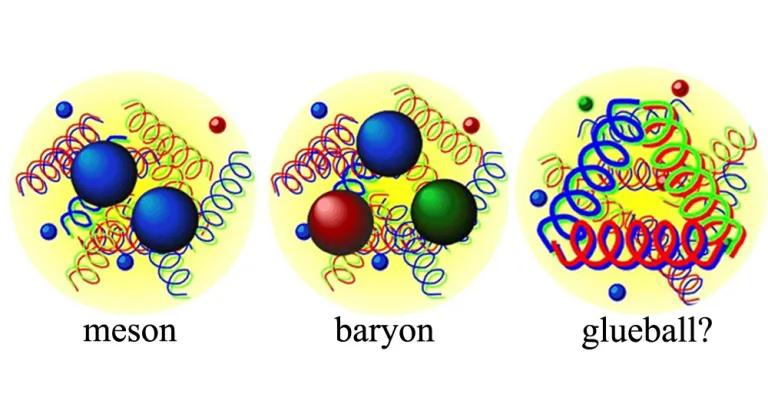

根據量子色動力學(QCD,強核力的理論),理論上,至少存在如下多種形成夸克、反夸克和/或膠子束縛態的方式[注1]:

? 重子(由3個夸克組成)或反重子(由3個反夸克組成);

? 介子(由夸克-反夸克對組成);

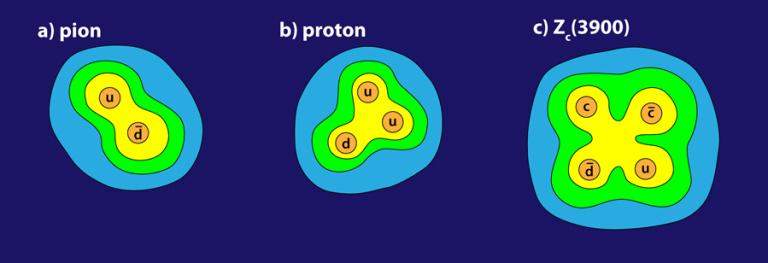

? 奇異態,例如四夸克態(2個夸克和2個反夸克)、五夸克態(4個夸克和1個反夸克或1個夸克和4個反夸克)或六夸克態(6個夸克、3個夸克和3個反夸克,或6個反夸克)等;

? 僅由膠子組成的態:沒有價夸克或反夸克,也就是所謂的膠球(glueball)[注2]。

不久前,北京譜儀III(BESIII)合作組在《物理評論快報》(Physical Review Letters)上發表了一篇重要的論文。該論文聲稱:之前被標記為 X(2370)的奇異粒子可能是標準模型中預言的最輕的膠球[注3]。下面我們對該論斷進行科學上的釋義,并說明這一發現意味著什么。

通過費米實驗室的氣泡室里的粒子軌跡可推算出產生的粒子/反粒子的電荷、質量、能量和動量。雖然人們能夠重建任何一次事件中在碰撞點發生的情況,但要證明新粒子的存在還需要大量的統計數據建立足夠的證據。

如果想在高能物理的世界中尋找一個粒子,僅僅在實驗室中創造出該粒子并在其周圍搭建探測器觀察其衰變產物,從而反推出該粒子的產生過程是遠遠不夠的。這種方法的問題在于,在量子世界里,給定初始條件得到單一確定性結果的現象是很罕見的。相反,我們只能預測一系列可能發生的結果的概率,然后需要進行多次重復觀察,以確定理論預測與實驗觀測是否一致[注4]。

在尋找標準模型理論預言的某些粒子時,上述做法就變得尤其重要,特別是粒子出現的頻率很低或者只在某些特殊情況下才會出現。無論是基本粒子還是復合粒子,每個不穩定粒子都有一系列(而不是一個)被規則允許的衰變方式,其中每種衰變路徑發生的可能性都對應一個概率,這個概率被稱為分支比率(Branching fraction)。通常我們會有這樣的誤解:

根據愛因斯坦著名的 E = mc^2,只要能量足夠大,就能產生相應的粒子。事實并非如此:許多復合粒子的存在只能通過其他已知粒子在大量產生并衰變后留下的特征來確定。

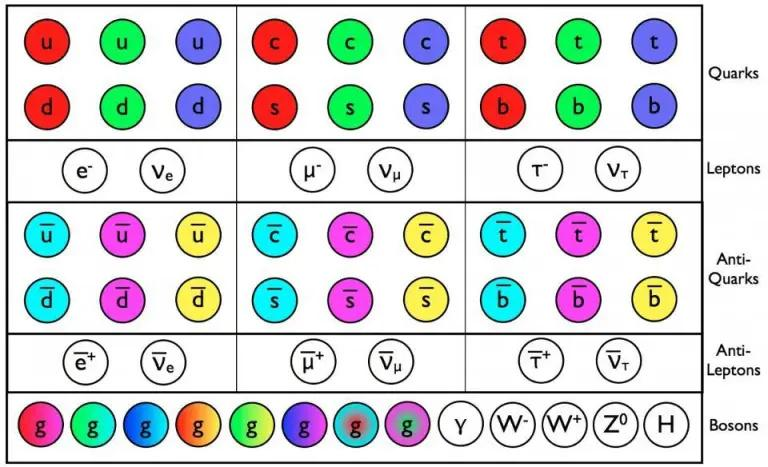

標準模型的粒子與反粒子都已被直接觀測到。最后一個“頑固分子”——希格斯玻色子也于2012年在大型強子對撞機(LHC)上被找到(希格斯粒子即為上圖右下角標記為H的粒子)。這些粒子中,只有膠子和光子是無質量的,其余粒子的靜止質量都是非零的。夸克和膠子共同構成強相互作用(QCD相互作用)。

20世紀,標準模型逐步建立起來:首先,人們發現原子由原子核和電子組成,接著發現原子核是由更小的質子和中子構成的,后來又發現質子和中子進一步可以拆分為夸克和膠子。不久后,我們又確信:除了(組成質子和中子的)上、下夸克外,還存在著更重、性質更奇異、壽命更短的夸克。

? 1947年,K介子(Kaon)被發現。K介子中包含奇夸克(strange quark),但是K介子的理論解釋(包括s夸克存在的理論解釋)直到1964年才建立起來。

? 第一個粲夸克(charm quark)隨著1974年J/ψ粒子的發現而被發現。J/ψ粒子被兩個團隊獨立發現。一個團隊是由丁肇中帶領的布魯克海文實驗室(丁肇中將其命名為“J”,因為J和姓氏“丁”形狀相似),另一個團隊則是及伯頓·里希特(Burton Richter)領導的斯坦福直線加速器中心(SLAC;里希特遵照了粒子物理學的命名傳統將其命名為“ψ”)。

? 隨后的1977年發現了底夸克(bottom quark);標準模型預測的第六種、也是最后一種夸克——頂夸克(top quark)于1995年被發現。[注5]

由這些更重、更奇特的夸克或反夸克組成的粒子基本都不穩定:它們會通過弱相互作用來改變內部構成夸克的種類。所有包含奇夸克、粲夸克、底夸克或頂夸克的粒子都無法長時間保持穩定;在極短的時間內,它們會衰變并改變種類,從而過渡回能量較低、質量較輕、更穩定的粒子。

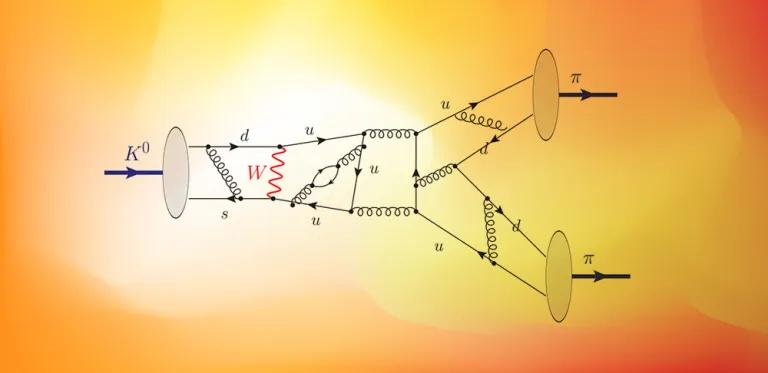

當中性K介子(包含一個奇夸克)衰變時,通常會產生兩個或三個π介子[注6]。要理解在這些衰變中首次觀測到的 CP 破壞程度與標準模型的預測是否一致,需要使用超級計算機模擬。除了少數粒子和粒子組合外,宇宙中幾乎所有粒子都不穩定——如果它們不相互湮滅,就會很快衰變。

在粒子物理學中,粒子的產生或衰變都遵守一整套規則,這些規則決定了整個宇宙的運行方式。

? 能量守恒:如果想產生一個粒子,必須要先達到相應的能量值;

? 電荷、角動量和動量守恒和其他量子屬性的守恒:不可能破壞這些守恒律來產生出新的粒子(或者粒子-反粒子對);

? 自旋或者內稟角動量守恒:從父粒子到子粒子的衰變路徑中嚴格滿足相應的規則;

? “無色”組合:如果粒子由夸克和膠子組成,強相互作用要求夸克和膠子的組合總色荷為零。

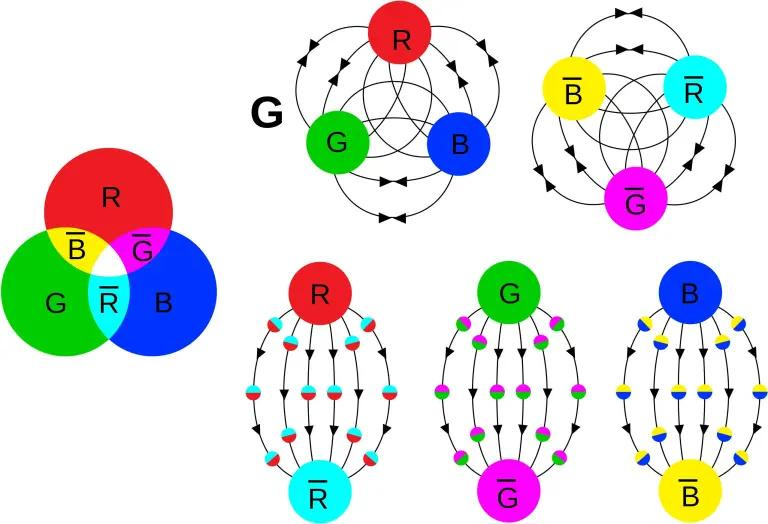

強相互作用和色荷的規則比其他相互作用都要復雜一些。引力可以被視作只有一種類型的“荷”(只有吸引),電磁相互作用可以被視為具有兩種類型的“荷”(正電荷和負電荷:同性電荷相互排斥,異性電荷相互吸引),而強核力涉及第三種類型的“荷”——色荷。每個夸克都有一種顏色,每個反夸克都有一種反顏色,每個膠子都攜帶一種顏色-反顏色的組合,但所有存在的束縛態必須都是無色的[注7]。

三個夸克(RGB)或三個反夸克(CMY)的組合都是無色的,夸克-反夸克對組合也是無色的。保持這些粒子穩定的膠子交換相當復雜,需要8個膠子而不是9個。在強相互作用下,帶有凈色荷的粒子是被禁止的。

在這樣的規則下,讓人意外的是,我們可以從無數種可能的組合中挑選出那些無色態作為可能束縛態的備選:

? 顏色-反顏色的組合,例如:介子就是由夸克-反夸克對組成的;

? 顏色-顏色-顏色或者反顏色-反顏色-反顏色的組合,例如:重子或反重子就由三個夸克或三個反夸克組成的(關于三個夸克或者反夸克為什么可以組成無色態,可參考上圖);

? 上述兩種的多種組合仍可以保持無色狀態:只要“有色”和“反色”粒子的數量相等或者其中一種類型超過另一種類型的倍數為3,就可以得到無色實體,包括四夸克、五夸克、六夸克或更多夸克;

? 僅有由膠子組成的東西。這些粒子本質上攜帶顏色-反顏色的組合,不包括任何夸克或反夸克。

最后一個可能性在粒子物理學中很少被討論,因為它所對應的實體膠球(glueball)不僅從未在實驗中被找到,而且對于20世紀的物理學家來說,膠球性質的理論計算都是一項艱巨的任務。

如今,費曼圖被用于計算涉及電磁力和弱力的所有基本相互作用,包括在高能以及低溫/凝聚態條件下的作用。將高階圈圖包含在內,就可以更加逼近宇宙中各項物理量的真實數值。然而,強相互作用無法按照這種方式進行計算,強相互作用要么通過非微擾方法(格點QCD)進行計算,要么通過實驗結果(R比率法)以計算其貢獻。

但在21世紀,人們可以進行這樣的計算了。不同之處在于,20世紀的物理學家用于計算量子系統性質唯一可靠技術是微擾法——通過計算越來越復雜的相互作用項(一般這些相互作用項都是高階項)來獲得越來越精確的數字。這種方法在量子電動力學中大獲成功(在量子電動力學中,相互作用強度隨著距離的增加而減小,在低能量下具有小的耦合常數),但在量子色動力學中卻失敗得一塌糊涂:因為強力隨著距離的增加而變大,其耦合常數也很大[注8]。

然而,隨著高性能計算的出現,一項被稱為格點量子色動力學(Lattice QCD)的新技術應運而生。通過將時空視為固有間距非常小的離散網格,我們可以對更大尺度的現象進行理論預測——量子色動力學束縛態的約束條件、夸克-膠子等離子體產生的條件,甚至是各種束縛態的質量,等等。這種方法不僅能夠計算質子、中子,還能計算更重、更奇異的束縛態。換句話說,倒退回上世紀90年代,人們尚無法對四夸克、五夸克和膠球的性質進行全面地理論計算;現如今,這樣的計算都可以進行,并且結果可以維持在幾個百分點的精度誤差范圍。

膠子不僅僅是將夸克綁定在一起的粒子;它們還可能將自己綁定在一起形成無夸克團塊的粒子,這種團塊被稱為膠球。最輕的膠球態可能從電子-正電子對撞機中產生的粒子的衰變中被發現。

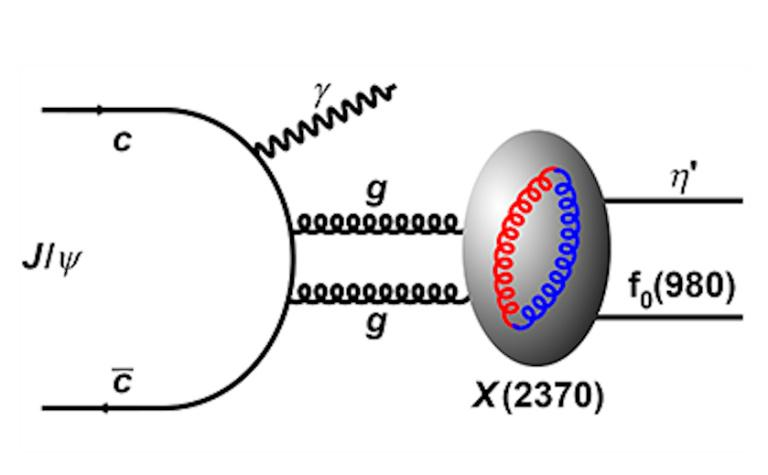

根據理論計算,最輕的膠球態應該具備這樣的性質:贗標量、總自旋為0、電中性、奇宇稱,其靜止質量介于2.3到2.6 GeV/c^2之間。如果想在實驗中嘗試制備這種膠球態,較為理想方法是:創造一個質量略大于這個值的復合粒子,衰變產生大量的膠子和強子。現代技術能夠輕松達到上述實驗條件,J/ψ粒子衰變通常被認為是尋找潛在膠球態的不錯選擇。

每當產生一個J/ψ粒子時,它大約有26%的幾率衰變成一個光子(然后可以衰變成含夸克粒子或含輕子-反輕對的粒子),大約有64%的幾率衰變成三個膠子,還有約9%的幾率衰變成一個光子和兩個膠子,這其中絕大多數衰變都是司空見慣且被充分理解的,但最輕的膠球的微小貢獻可能對其中一些衰變道產生影響。

具體來說,如果一個J/ψ粒子衰變成:

? 一個光子;

? 一個η′粒子;

? 一對K介子或一對π介子。

如果其中包括最輕的膠球態,η′與K/π對的共振就可能會出現在實驗數據中。

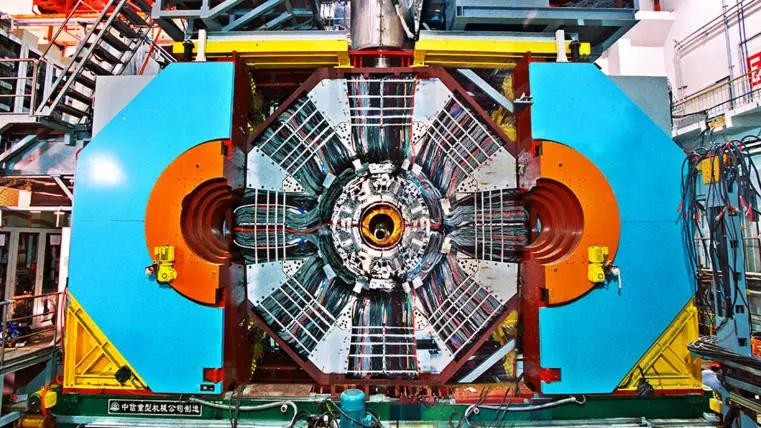

位于中國北京正負電子對撞機二期(BEPC II)的BES III實驗在2.0至4.7 GeV的能量范圍內碰撞電子和正電子,以產生各種已知和先前未知的粒子,包括一些奇異QCD粒子態。在對撞機上已經發現了多個四夸克態,現在X(2370)成為可能的膠球粒子的一個激動人心的候選者。

迄今為止,用于產生和研究J/ψ粒子最大的“工廠”是位于北京的正負電子對撞機——北京譜儀III(BES III)。它于2008年開始采集數據。僅第一年,BES III就累積了約2.26億個產生J/ψ粒子的事件。截至2023年底,這一累積數量已超過100億個。因此,即使是從這些衰變中產生的罕見事件和共振也可以被探測到。實驗室中發現了一些奇異態粒子:一類被稱為XYZ介子的粒子,是現在已知包括四夸克的奇異態。

基于目前收集數據,BES III團隊宣布確認X(2370)新復合粒子態的存在,并公布了其粒子性質:

? 質量:2.395 GeV/c^2;

? 自旋:0;

? 分支比:0.000013 ;

(意味著大約每76,000個J/ψ粒子中就會衰變成包含X(2370)的某種粒子)

? 統計顯著性高達11.7σ。

在粒子物理學中,出現超過5σ顯著性,意味著結果只有0.00006%的機會是統計偶然,任何比這更顯著的結果都已超越了宣布真正發現的“黃金標準”[注9]。

最初,已知強子只有三種:由三個夸克組成的重子、三個反夸克組成的反重子以及夸克-反夸克對組成的介子。現在,人們還知道存在著更加奇特的粒子態,如四夸克態,如圖中所示的Zc(3900)。膠球、五夸克以及其他奇特粒子態仍是誘人且有望發現的粒子。

最初公布的該粒子質量為2.370 GeV/c^2,這也是它被命名為X(2370)的原因。最新的實驗結果表明,其質量更準確地為2.395 GeV/c^2,實驗不確定度為0.011 GeV/c^2。與此同時,發表于2019年的最新格點量子色動力學理論結果預測了最輕的膠球具有2.395 ± 0.014 GeV/c^2的質量,這顯示出實驗與理論之間驚人的一致。此外,這項最新實驗首次測量X(2370)的自旋和宇稱,這意味著該研究無論在粒子的統計顯著性還是在屬性測量上都遠遠超越了以往的實驗。

從目前看所有實驗數據都表明:這個粒子很可能是有史以來首次被探測到的膠球,但我們仍然需要保持謹慎的態度。首先,之前發現過的其他X介子,只涉及夸克和反夸克組合的共振,而不是膠球。其次,從J/ψ衰變中觀察到的X(2370)的產生率有點過高,不太符合膠球的理論解釋,這一原因仍在研究中。最后,對X(2370)測量出的負宇稱與其贗標量的理論預測(不是標量)確實相符,但這不能作為證明其為膠球的確鑿證據。

J/ψ系統可以衰變成一個光子和兩個膠子,然后這兩個膠子結合,暫時形成一個X(2370)奇異粒子。雖然其性質尚未完全確定,但將X(2370)解釋為膠球仍然很有說服力。如果真是這樣,它將是實驗發現的第一個膠球粒子。

因為標準模型和量子色動力學理論預測膠球必須存在,因此這項實驗的核心問題是膠球是否存在,以及對X(2370)的觀測是否足以判定其為膠球態。這個目前為止最穩健的、最新的結果支持將X(2370)解釋為潛在膠球態,因此,該實驗進一步成為了對標準模型的一項關鍵性測試。與此同時,我們必須保持一種開放態度:除非關于X (2370)的產生率和分支比率的問題能夠被充分解釋,否則X(2370)很可能只是另一種不僅僅由膠子組成的奇異態,例如四夸克態。

不管怎樣,超過100億個J/ψ粒子的衰變產生了數十萬個X(2370)粒子,現在已經比以往任何時候都能更加精確測量X (2370)這一奇異粒子的性質了。X(2370)現在已經是膠球——這種理論存在但從未被實驗發現和證實的復合粒子——最有說服力、最有趣的候選者。需要進一步研究來確定X(2370)粒子的完整性質,以進一步確定它是否是真的膠球。如果自然界中不存在膠球,意味著標準模型中存在新的問題;如果膠球確實存在,X(2370)可能是歷史上首個被發現的膠球。

譯者注

[1] 所有受到強相互作用影響的亞原子粒子都被稱為強子,強子由夸克、反夸克和膠子構成。傳統夸克模型中,強子分為重子和介子。但量子色動力學允許存在更為復雜的結構,例如多夸克態、膠球等奇特強子態。如果這些奇特強子態不存在,意味著關于強相互作用的基本理論需要重大修正。質子由兩個上夸克和一個下夸克組成,中子由一個上夸克和兩個下夸克組成。上夸克(up quark), 帶+2/3 e的電荷,下夸克(down quark),帶-1/3 e的電荷,因此質子可以被記作uud, 恰好帶+e電荷,中子被記作udd, 恰好呈現電中性。

[2] 在除了膠球外的其他強子態中(重子、介子和多夸克態),膠子是以強力的傳播子的身份出現的,即夸克被膠子像膠水一樣“膠合”在一起。在膠球中,膠子不僅是強力的傳播子,也是組成物質的基本單元。

[3] 文章在2024年5月2日發表在Physical Review Letters上

[4] 這段話主要說的是量子力學和經典力學的不同:在經典物理的世界里,給定確定的初始條件,結果必然是確定的,即所謂的“機械決定論”;但在量子物理的世界里,給定確定的初始條件并不能完全鎖定結果,而只能計算各種可能出現結果的概率,即所謂的“概率決定論”。

[5] 這里介紹的是除了上、下夸克外,其余四種夸克的發現歷史。在標準模型中,物理學家用“味”(flavor)來區分不同的夸克:上夸克(u)、下夸克(d)、粲夸克(c)、奇異夸克(s)、頂夸克(t)和底夸克(b)對應6 種“味道”。每一種味道的夸克還存在一個相應的反夸克。

[6] 歷史上,正是K介子的兩種衰變方式讓物理學家意識到弱相互作用下宇稱不守恒。這一發現最早由李政道和楊振寧提出,兩人因此獲得了1957年諾貝爾物理學獎。

[7] 關于強相互作用這種特殊的性質,有個專門術語叫做“色禁閉”(color confinemen;也稱夸克禁閉),即所有束縛態粒子都必須是零色核的(可以對應地理解成“電中性”)。色禁閉的來源和機制是當今物理研究中最重要的基本問題之一。

[8] 這種獨特的性質被稱為“漸近自由”(asymptotic freedom),即當發生強相互作用的兩個粒子(如夸克)距離很近時,強相互作用非常微弱,相反,當兩者距離變遠時,強相互作用變得非常強。正是強力的這種性質讓原本在量子電動力學中非常成功的微擾法失效。

[9] 實驗粒子物理學中,5σ通常被認為是公布事件的標準。如果一個事件的統計顯著性超過5σ,基本可以認為這個事件是“真實發生過的”。

本文經作者授權發表于《返樸》,原文譯自Ethan Siegel, New particle at last! Physicists detect the first“glueball”

譯者簡介

一根弦,中關村文理學院非優秀畢業生。博士期間主業發展原子核集體激發態理論,副業打聽八卦新聞。因帝都房價高企加上錯信IT高薪傳聞,誤入碼農行列,逃離北京來到卷都杭州。除全職工作外,分別在知乎以“一根弦”和在B站以“一根弦肥二”的網名挖掘和寫作物理學家,并以此為樂。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸