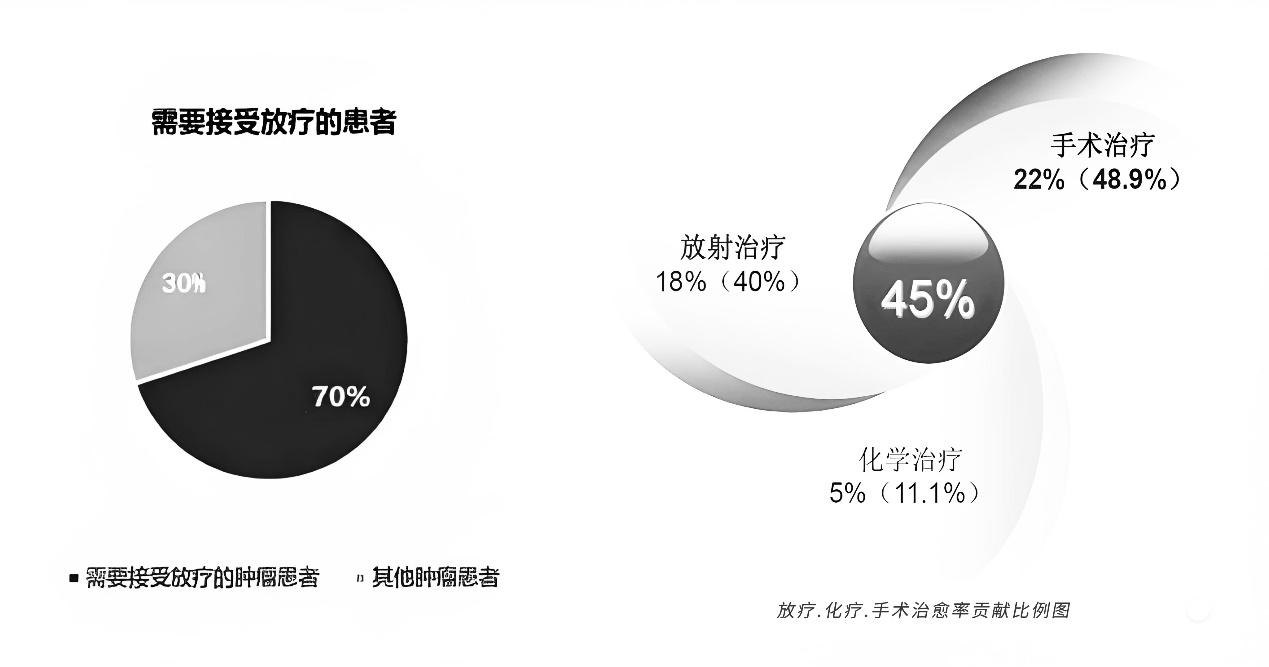

放射治療簡稱放療,應用至今已有100多年的歷史,與手術、化療一起構成腫瘤治療的三大手段。放療是利用放射線(X、γ射線、電子線、重離子射線和質子射線)殺死癌細胞使腫瘤縮小或消失來治療腫瘤。據統計,約70%以上的腫瘤患者在其治療的過程中接受過放療,放療對惡性腫瘤治愈率的貢獻比為40%,因此放療長期以來一直都是治療惡性腫瘤的主要手段之一。

放射治療的流程,一般包括“體膜制作—模擬定位—勾畫靶區—計劃設計—計劃評估—計劃驗證—計劃執行”這7個步驟,為了治療的精準、有效,這7個步驟缺一不可。目前,化療周期多數設定為 21 天(3周),主要根據化療藥物的半衰期、毒副作用的持續時間、人體恢復時間及腫瘤倍增時間而設定的;那么放療采用放5天休2天的模式,是為什么呢?

一放療效果最優化

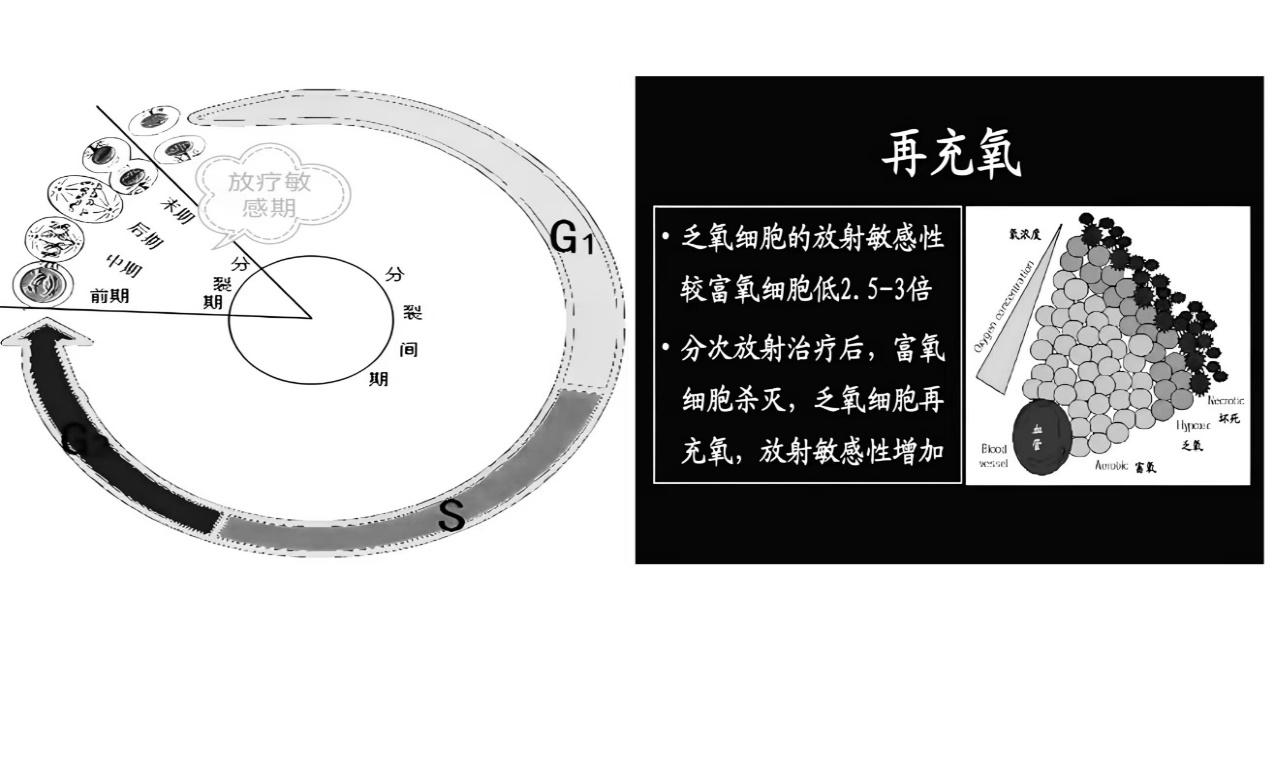

首先,不同狀態下的腫瘤細胞,對于放射治療的敏感性不同。哺乳動物的細胞周期可分為四個階段:即G1期(DNA的合成前期)、S期(DNA合成階段)、G2期(DNA的合成后期)、M期(有絲分裂期)。一般,細胞在M期(有絲分裂期)最具有放射敏感性,而處在“靜止期”的細胞最不敏感。腫瘤細胞與正常組織細胞相同,都具有細胞周期,在受到照射后,腫瘤組織會選擇性地首先殺傷處于敏感期的細胞,而那些不敏感的細胞依然存活。

放五休二的優勢在于,在分次放療的間歇期里,會有部分原本對放療不敏感的腫瘤細胞進入放射敏感期,從而被殺傷。如此反復進行治療后,就可以達到縮小、消除腫瘤的目的。這個原理即是放射生物學中的細胞周期再分布原理。

其次,腫瘤細胞對電離輻射的反應還依賴于氧氣。低氧細胞比氧合良好的細胞對輻射敏感度要低。因此,在治療期間,含氧量高的敏感細胞更容易被射線殺死,而含氧量低的細胞依然存活。放射生物學有一個原理,叫再氧合原理,即隨著氧合細胞被殺死后,乏氧細胞會逐漸轉變為氧合好的細胞,繼而更容易被射線殺死。

因此,放五休二的模式與上述所說的原理類似,即讓更多的細胞轉變為高輻射敏感的細胞,最終實現提高放療效果的目標。

二保護正常細胞

其次在放療過程中,放療射線不可避免地會損傷人體的正常細胞,也會對人體的其他功能造成影響以及帶來嚴重的副反應,例如對正常細胞同樣存在殺傷性、免疫功能下降、骨髓造血功能下降等,甚至還會出現惡心嘔吐、身體乏力等不良的副反應。

放五休二”分次照射在考慮到殺傷癌細胞的同時,也使正常細胞有時間進行修復,減輕了放療對正常組織的損傷。

三精準放療,患者放心

近年來,隨著醫學科技的不斷發展和進步,放療發展至今,已經進入了精準化時代,精準放療作為一種高效、個體化和精確的腫瘤治療方法,被認為是腫瘤治療的新時代。

放療發展至今,已經不僅僅是放療周期的選擇。其也包括放療劑量的計算、靶區的大小、范圍關系、亞靶區的選擇等均關系到腫瘤患者的局控、生存和生活質量,甚至還可通過多種影像學技術精確確定癌癥原發灶靶區范圍,做到小而不漏!

因此,整個放療期間,整體誤差甚至能做到不會超過5毫米,損傷都是在可控制的范圍之內。而且隨著5G技術的應用,甚至可以為基層醫院提供遠程勾畫和遠程計劃,真正實現“互聯網+放療”模式,讓基層患者享受到高水平的放療。

總之,放療長期以來存在的兩大問題:一是不能殺死所有腫瘤細胞;二是損傷正常組織,現在隨著精準放療時代的推進及5G技術的應用,即可以不斷做到高精度、高療效、高普及,低損傷,也將會逐漸改變患者對放療看法。

來源: 當腫瘤君遇到放療天使

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

當腫瘤君遇到放療天使

當腫瘤君遇到放療天使