6月14日是世界獻血者日。今年恰逢世界獻血者日二十周年。2024年我國世界獻血者日活動口號是:“在慶祝世界獻血者日二十周年之際:感謝您,獻血者!”

獻血無小事,在發揚奉獻精神的同時,如何正確、安全、有效地獻血對患者和獻血者都至關重要,接下來讓我們一起來聽聽輸血科醫生們的專業解答。

血型那些事兒

◆血型的發現史

人們通常所說的血型,是指紅細胞膜上特異性抗原類型。被人們熟知的血型有:紅細胞ABO血型系統及Rh血型系統,那么血型是怎樣被發現的呢?這要歸功于維也納的病理學家卡爾·蘭德斯坦納(KarlLandsteiner),1900年他曾從自己和五位同事身上取得血液樣本,將其混合,進行觀察研究。

他發現有的樣本能夠成功混合,有的卻發生凝聚(黏在一起):有兩人的樣本,紅血球上有一種稱為「Anti-gen」(抗原)的物質,他以「A」作標記;另外兩人的樣本,有另有一種抗原,依字母順序,以「B」作標記,被標記為A組的血漿可以引起標記為B組的紅細胞凝聚,而B組的血漿可引起A組的紅細胞凝聚;只有一人包括蘭德斯坦納本人的紅細胞,A抗原和B抗原都沒有,但血漿中卻有兩種抗體,即紅細胞與標記為A、B組的血漿混合后都不凝聚,但血漿卻可以將A組和B組的紅細胞凝聚。起初他稱這種類型為C,后來改稱為O,以「O」(表示無抗原)作標記。

兩年后,蘭德斯坦納的同事在更大規模的一次交叉實驗中發現了AB型,由此,ABO血型系統的四種血型A、B、O、AB血型就全部被發現了。在此之后,又陸續發現了一系列其他紅細胞血型系統,包括MN、P等。

1940年蘭德斯坦納和維納用恒河猴的紅細胞免疫天竺鼠和家兔,得到的免疫血清能凝集85%白種人的紅細胞,其余15% 為陰性,并以猴子Rhesus的前兩字母取名,這就是以后確立復雜的Rh血型系統的開始。

(北京清華長庚醫院輸血科馬海梅供稿)

◆O型血真的是萬能血嗎?

在日常生活中,經常能聽到這樣一種說法:O型血是萬能血,可以給任何一個人輸血。那么,O型血真的這么神奇嗎?讓我們來看看醫生的專業解答。

人類血型之所以不同是因為紅細胞膜上有不同抗原,具體分類如下圖所示:

由上圖可知,因O型血紅細胞上沒有A、B抗原,所以O型血紅細胞可以在主側配型相合時,給A、B、AB型的患者輸注。但是,O型血的血漿中含有A抗體、B抗體,如果將含有O型血漿的紅細胞制劑輸入A、B、AB型患者的體內,將引起不同程度的免疫性溶血性輸血不良反應,對病人的健康不利甚至導致生命危險。衛生部頒發的《臨床輸血技術規范》明確規定:“含有O型血漿的紅細胞制劑在輸血前要進行交叉配血試驗。”

其次,A、B 、O、AB型血還可以分Rh陽性和Rh陰性。如果Rh陰性患者已經產生Rh陽性抗體,則O型Rh陽性血是不可以輸給該Rh陰性患者的。另外,如果受血者血中含有針對某袋O型紅細胞其它抗原的不規則抗體,這袋O型血也不能給該受血者輸注。

由此可見,O型血并不是萬能血,那些所謂O型即萬能的說法是不科學的,在獻血及輸血過程中一定要做好配血試驗,遵從醫囑。

(北京清華長庚醫院輸血科施芳芳供稿)

◆罕見的“熊貓血型”——RH陰性血

Rh陰性血型(Rh-negativetrait),是繼ABO血型之后最具有臨床意義的血型系統,也是人類最復雜的紅細胞血型系統。Rh血型系統包括50多個抗原,其中D抗原的抗原性最強,可引起輸血反應和嚴重的新生兒溶血病(HDN)。當一個人的紅細胞表面存在D抗原時,稱為RhD陽性,用RhD(+)表示;當紅細胞表面缺乏D抗原時,即為RhD陰性,用RhD(-)表示。

RhD(-)的分布因種族不同而差異很大,在白種人中的比例較高,約為15%。在我國各族人群中,Rh陰性者只占0.l%~0.5%左右,極其稀少。在有些民族的人群中,Rh陰性者較多,如塔塔爾族為15.8%,苗族為12.3%,布依族和烏孜別克族為8.7%。如果同時考慮ABO和Rh血型系統,在漢族人群中AB型Rh(-)的人不到萬分之三,非常罕見,因此Rh(-)血又被稱為“熊貓血”。

一般情況下Rh(-)者不能接受Rh(+)者血液,因為Rh陽性血液中的抗原將刺激Rh陰性人體產生Rh抗體,如果再次輸入Rh(+)血液,即可能導致溶血性輸血反應。除輸血外,流產、分娩等其他免疫原因產生的抗-D抗體的Rh(-)血型人群,再次輸入Rh(+)血液時,也可能會產生溶血性輸血反應。因此,Rh陰性血患者一般只能用Rh陰性血。但是,在緊急情況挽救生命時,若無Rh(-)血液,Rh陽性血液可做為應急之用。此種情形下,病人可對RhD產生致敏感性,但是立即的溶血性反應的危險性是非常少的。幸運的是,Rh陽性者可以接受Rh陰性者的血液。

(北京清華長庚醫院輸血科趙暉 供稿)

暈血是因為害怕嗎?

有人看到恐怖畫面會暈過去,有人因供氧不足會暈過去,還有的人,見血即暈,即我們常說的“暈血癥”。暈血癥又叫“血液恐怖癥”,是一種特殊處境中的精神障礙,此癥與怕蟲子、怕毛狀物的“物體恐怖”,以及怕見陌生人、怕見異性的“交際恐怖”同屬恐怖癥,與膽小無必然聯系。暈血癥與暈車暈船也不同,前者與恐高癥類似,是心理問題;后者是內耳平衡器官的生理問題。除了不能見血以外,暈血者與常人無異。

暈血癥患者在見到血時,血壓和心跳頻率會先增高后降低,而其他多數恐懼癥僅使心跳頻率增高。斯坦福醫藥的John Sanford在此方面的研究有重大突破,研究指出:暈血癥的表現是血管迷走神經的反應。迷走神經/交感神經是副交感神經系統的一部分,從腦干蜿蜒通至頸部、胸部和腹部,幫助控制自主“休息和消化”功能,比如降低心跳頻率,促進胃液分泌。但是如果它反應過度了,比如由于饑餓、脫水、迅速站起來、站立太久、突然驚嚇,以及其他特定觸發物——血,就會導致血管迷走神經的過度反應,而這通常不會出現在其他恐懼癥中。

恐懼癥是一個相對廣泛的心理病癥,有許多專家致力于使人們擺脫恐懼癥,在治療暈血癥方面,有些醫生采用類似“系統脫敏法”的治療方法:逐步給患者看越來越接近血液的物品,從一個點開始,到一個紅點,再到血的照片。。。直到患者可以直視血液而不昏厥,目前此種治療方法臨床效果尚佳。如果你是一個熱心獻血但又不幸暈血的人,不妨試試這個方法。

輸血有風險,操作需謹慎

血型的發現為安全輸血提供了基礎,若某血型紅細胞與含有其抗體的血清混合時,會使紅細胞凝結成團,引起血液循環障礙、溶血、腎功能損傷甚至死亡等一系列輸血不良反應。因此,輸血時必須注意血型的選擇,應該以輸入同型血為原則。

輸血作為現代醫學學科的一個分支,已經逐步成為一門獨立的綜合學科,涉及到血液、免疫、傳染病、微生物、病毒、流行病以及分子生物等學科,已成為臨床治療的重要手段之一。但是由于目前技術限制,輸血同其他臨床治療方法一樣,存在很多的危險因素:如出現輸血反應、供血者可能受到病原體感染、受血者可能因輸血感染疾病等風險。為使臨床輸血風險降到最低,并且對風險做出有效且及時的預測和管理,以下相關知識要了解:

1、輸血風險可誘發免疫及非免疫反應性疾病,免疫性包括:發熱反應、過敏反應、溶血反應、移植物抗宿主病、輸血后紫癜等。非免疫性包括:細菌感染、出血、枸櫞酸中毒、電解質紊亂等。

2、獻血者血液存在病毒漏檢的可能性,乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等是我國血液中心規定的感染檢測項目,但由于檢測技術的局限性及獻血者可能處于“窗口期”等問題,有些病毒感染不能被檢測出來。并且近年來有新的病毒不斷出現,輸血不能保證“零”風險,發生輸血傳播疾病的危險性依然存在。

3、輸血可感染其他類型病原體性疾病,如弓形蟲病、瘋牛病等,這些疾病很難診斷和治療。

(北京清華長庚醫院輸血科楊一男 供稿)

獻血,你怕了嗎?

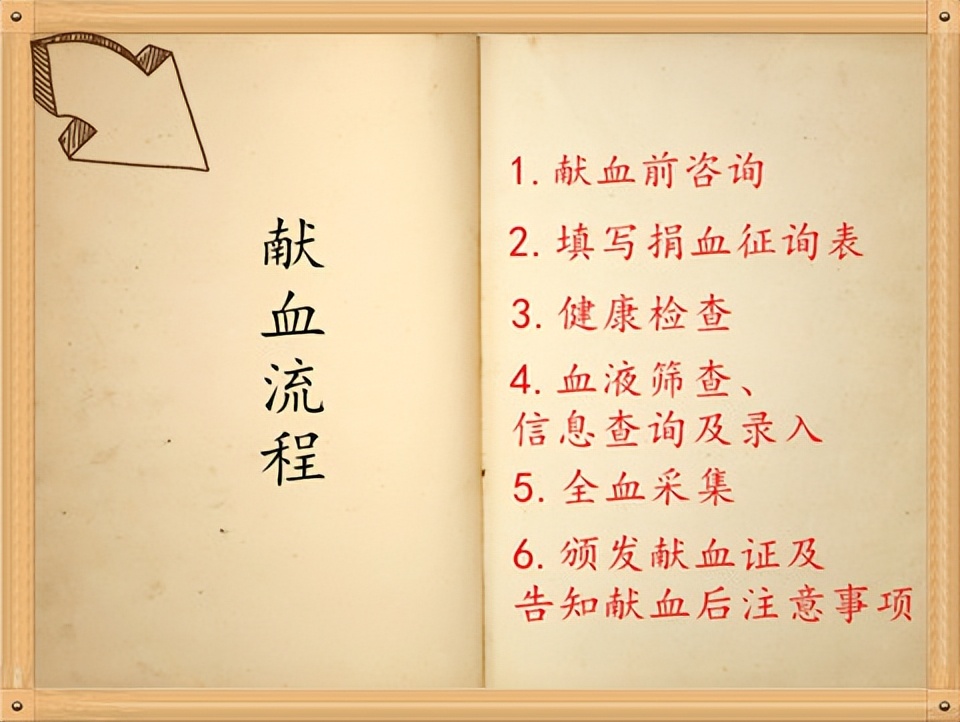

我國每年都有很多熱心的公民自愿參與獻血,為醫療和愛心事業貢獻一份自己的力量,那么獻血的流程是什么?怎么獻血才能健康又有效呢?我們首先來了解下獻血的基本流程。

●獻血前的注意事項

1.學習獻血知識,消除緊張心理。

2.獻血前兩餐不吃太過油膩的食物,但也不要空腹,可吃些較清淡的食物。

3.獻血前不要服藥。

4.不飲酒,尤其是不飲烈性酒。

5.獻血前洗澡保持穿刺部位清潔,睡眠充足,不做劇烈運動。

●獻血中的注意事項

1.獻血登記:請攜帶本人有效證件(身份證、社保卡、駕駛證、軍官證、士兵證、護照等均可)進行獻血登記。

2.填寫表格:首先認真閱讀《健康情況征詢表》,然后詳細填寫登記表的各項內容。

3.體檢:血壓、乙肝表面抗原、血紅蛋白等。

4.清潔消毒手臂:手臂不清潔容易造成本人手臂穿刺部位的感染和血液的污染,請務必事先認真清洗。醫務人員用安爾碘消毒后請勿再接觸消毒部位。

5.合格采血:請躺在采血椅上,穿刺前握緊拳頭,一旦采血針刺入靜脈,拳頭做握緊、放松的連貫動作直至采血完畢。

6.止血:采血完畢站立時,不要過猛,請用三個手指按住針眼部位5-10分鐘,以防皮下血腫。

7.領獻血證:請仔細核對獻血證上獻血者的姓名、證件號碼及血型,若有誤請及時與發證處工作人員聯系,以便及時更正。

●獻血后的注意事項

1.要保護好靜脈穿刺部位,24小時內不用水洗。

2.獻血后當天請不要從事高空作業、高溫作業、長途駕駛車輛、體育比賽、通宵娛樂等活動。

3.當天多飲水,適量補充營養,可以進食新鮮蔬菜瓜果、豆制品、奶制品、新鮮魚蝦肉蛋等。請不要進食油膩食物,切忌暴飲暴食。

(北京清華長庚醫院輸血科尙瑋瑋 供稿)

來源: 中國數字科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學技術館

中國科學技術館