2024年6月8日是第16個世界海洋日,同時也是第17個全國海洋宣傳日今年的主題是“保護海洋生態系統 人與自然和諧共生”。人類生于海洋,受惠于海洋,但在人類發展的過程中,也與海洋產生了“摩擦”。我們與海洋的“羈絆”,其實是一場雙向奔赴。

01 人從海來

在遙遠的38億年前,地球的陸地上還是一片死寂,大氣中過量的二氧化碳,惡劣的氣候條件,都讓生物難以生存。

太古代的地球(圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛)

此時,在地球上的遠古海洋中,早期的地球生命已經開始孕育。海洋中有著豐富的水和營養物質,尤其是在淺海地帶,光照充足,溫度適宜,陸地的大量營養物質被河流搬入海中,非常適合生物生存,早期生命就是在這樣條件舒適的淺海環境中繁衍生息。

其中,能夠進行光合作用的藍細菌,更是在13億年后掀起了一場大氧化革命。從25年億前到18億年前,不計其數的藍細菌通過光合作用,吸收大量二氧化碳,放出大量氧氣,將海底的含鐵物質氧化成赤鐵礦,給現代人類留下豐富的鐵礦資源。

然而,對當時的許多生命來說,這些氧氣卻是“毒藥”,導致厭氧生物快速減少,好氧生物隨之快速增加。直到5.5億年前,海洋中終于出現了一場波瀾壯闊的生命大爆發,以云南澄江生物群為代表,人類乃至所有脊椎動物的祖先,都在這場生命的盛會中誕生了。

大約在4.7億年前,一些綠藻似乎具備了能夠在海岸線生存的能力,頻繁漲落的潮間帶給了它們逐漸適應陸地環境的可能,并為其他植物登陸鋪平了道路。陸生植物的光合作用效率更高,可以產生更多的氧氣,為后來登陸的脊椎動物準備好了氧氣和食物,這些早期脊椎動物的一支最終進化出了人類。

02 以海為生

從早期脊椎動物登陸到演化出人類,看起來一直生活在陸地上的人類,似乎與海洋沒什么關系了。其實不然,從腳下的大地到頭頂的白云,從孕育文明的河流到與人類休戚與共的生物,都與海洋密切相關,都可以看到人類一直在以海為生。

人類腳下的大地群山,許多都是板塊碰撞擠壓后抬升而成,從滄海變桑田。如今的太平洋東西兩岸就在不斷相互靠近,也許未來就會變成像地中海那樣,被陸地包括的陸間海。隨著板塊運動的持續進行,大洋消亡,兩個大陸發生碰撞形成類似現代喜馬拉雅山脈那樣巨大的山系。

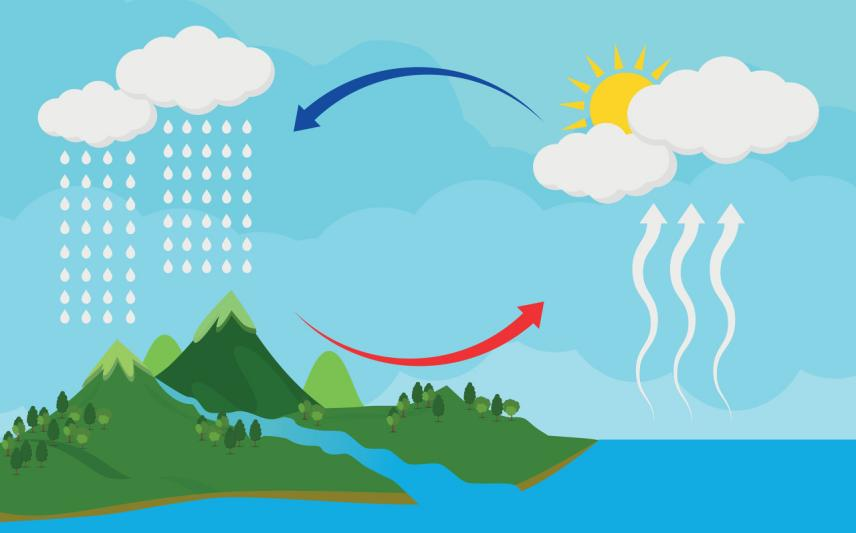

干旱的氣候不利于人類的生存,從現今人口分布圖上可以看到人口密集的區域,大都分布在沿海濕潤地區。海面蒸發的水汽,可以通過大氣運動,被輸送到陸地上空,形成降水,距海越近就意味著降水越充足。同時,海水比熱容大于陸地,也可以起到調節氣溫的作用。

陸地上的水從高往低流,如果沒有海面蒸發的大量水汽輸送作為補充,大江大河早晚會干枯。孕育世界幾大重要文明的黃河、長江、印度河、尼羅河等,主要的補給水源都是海陸間的水循環所帶來的大氣降水。

海陸間水循環(圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛)

03 人向海去

生活在陸地上的人類從未真正地離開海洋,相反人類一直在向海而生。海洋是一座神秘的、巨大的寶庫,為人類的生產生活提供了豐富的生物、礦物、能源、海水化合物、空間、旅游等資源,從古至今,從近海到遠海,從淺海到深海,人類探索的腳步從未停止。

起初,人類對海洋的利用主要集中在海岸和近海一帶,表現為漁鹽之利和舟楫之便。海岸灘涂可以改作鹽田,進行曬鹽,滿足人類食用和鹽化工需求。把沿海土壤的過高鹽分排掉后,可以植樹、種草、種莊稼。

2022年開漁時,饒平漁船出海(來源:新華社)

潮汐漲落間還蘊含著豐富的能量,可以通過潮汐發電站轉化為電能。豐富的生物遺體被掩埋于海底,在淺海大陸架形成了豐富的石油和天然氣資源,可以通過建設鉆井平臺進行開采。還有富含甲烷的可燃冰,是重要的清潔能源。

富含鈦、鐵、鉻元素的濱海砂礦,富含磷元素的海底磷礦,富含錳元素的錳結核,富含金屬硫化物的海底熱液多金屬礦床,都是可以被人類利用的重要礦產資源。

此外,在一些海水較淺的地方還可以進行圍海造地、填海造陸、建設人工島和跨海橋隧,利用海底空間儲藏物資等。

04 奔向深海

如今,人們已經在海洋上空布設了更多的衛星和調查飛機,海面上有各種類型的輪船,海面下有許多潛艇和探測器,甚至在海底也修建了不少海底隧道,但人類對海洋的了解仍然非常有限。

人類對海洋的探索有諸多風險,海洋氣象狀況和海水運動多變,海水腐蝕性強,海冰破壞性大,需要大量的技術、資金投入。尤其是深海,要面臨黑暗、高壓、低溫、缺氧等復雜特殊的環境,阻礙著人類的探索腳步,人類也在一步步積累經驗,學會如何更好地與海相處。

每一次人類對海洋的進一步認知,都能帶來巨大的社會影響。二戰時期,為了讓潛艇更好地探測海洋,人類發明了更高精度的聲吶儀器,發現了大西洋中部存在一個貫穿南北極的大洋中脊,也叫海嶺,原來深海并不像人們想像的那么平坦。

后來,通過對這些海嶺兩側的巖石,進行古地磁和放射性同位素測年研究,地球科學家發現越靠近海嶺的巖石越新,越遠離海嶺的巖石越老,沿海嶺對稱分布,由此提出了著名的海底擴展學說,認為新的大洋正在這里誕生。以此為基礎,才有了后來盛行的板塊構造理論。

上世紀60年代開始的大洋鉆探計劃,通過鉆取深海沉積物和巖石樣本,還原了新生代以來的氣候變化過程,讓人們了解到大洋地殼的結構與物質組成。還有深達11000米的馬里亞納海溝,如今也有“奮斗者”號等深潛器坐底,越來越多的謎題正在被揭開。

人類從海而來,以海為生,如今又向海而去,奔向深海。

作者:楊帥斌 中國地質科學院第四紀地質學博士、北京市十一學校地理教師

審核:董漢文 中國地質科學院地質研究所副研究員

出品:科普中國

監制:中國科學技術出版社有限公司、中科數創(北京)數字傳媒有限公司

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國