關于暗物質的研究,當今可以說是一個百花齊放、百家爭鳴的時代。即使物理學家還不能確定它究竟是什么,但以往的觀測以及標準宇宙學模型理論,都表明需要它的存在。果真如此嗎?本文將介紹重要的暗物質觀測信號,其中關于銀河系中心過量伽馬射線(GEC)起源的解釋,學界分成了兩派——學術對決,正酣之際。而關于是否看見了暗物質,你將會自己得到答案。

撰文 | 鐘益鳴(香港城市大學物理系)

一切以問號結尾的標題,都可以用一個“不”字來回答。

——貝特里奇法則

2023年6月,美國新澤西州羅格斯大學。會議進行到了最后一天的中午,天色一下子從晴朗變成昏黃,好似沙塵暴來了。“怎么回事?"“還不是加拿大的山火。”我看著窗外,心想,要是身邊還帶著 N95 口罩就好了。窗外的天色黯淡,仿佛會場內的氣氛。

這天下午,會議組織者丹尼·胡珀(Daniel Hooper)本想總結“銀河系中心過量伽馬射線(Galactic Center Gamma-Ray Excess,簡稱 GCE)現狀”研討會的各個報告,然后形成一份共同文件,再由與會者一起簽署。胡珀負責現場編輯,其他人在一旁評論。可胡珀的每一句話都會帶來漫長的爭議。“抱歉,我要趕去機場了”,與會者們一個個地離開。最終,這場研討會并未形成共同文件。

為什么人們會不歡而散呢?為什么一群意見相左的人又愿意聚在一起呢?“銀河系中心過量伽馬射線”,這個抽象的名字背后是一個重要的物理問題——我們是否已經“看見”了暗物質。

銀河系圖像,紫色區(qū)域標記銀河系中心過量伽馬射線(GCE)相關區(qū)域。圖像來源:NASA Goddard; Mellinger, CMU; Linden, Univ. of Chicago

暗物質研究,噩夢時代還是黃金年代?

很多人認為,物理學是研究物質的科學。如果真是如此,現實多少有些諷刺。自上世紀 30 年代以來,不斷出現的天文學和宇宙學觀測證據(包括宇宙微波背景輻射、大尺度結構、大爆炸核合成、子彈星系團的引力透鏡效應、星系旋轉曲線、旋轉星系的穩(wěn)定存在,星系團的穩(wěn)定存在[1])表明,我們已知的物質僅占宇宙物質總量的 15%。那么,剩余約 85% 的物質又是什么呢?

我們所知不多,只知道它們和我們之間存在引力,運動的速度不該太快,不會發(fā)光,也不會吸收光。因為在茫茫宇宙中黯淡無光,所以瑞士天文學家弗里茨·茲維基(Fritz Zwicky,據說他和列寧做過鄰居;二戰(zhàn)期間,茲維基從事火箭研究,曾和錢學森同去德國占領區(qū)調查火箭技術[2])將這樣的物質稱作“暗物質”。不幸的是,“暗”這個字有“黑”的意思,所以很多人將它同黑洞混淆。“暗”也有“惡”的意思。一部劉燁主演的以“盧剛事件”為原型的電影就取名《暗物質》,盡管盧剛本人研究的是星際間可見物質的運動。這樣看來,天生反骨的茲維基真是起了個糟糕的名字。

然而,知道暗物質的存在并不等于了解暗物質的本質,這就像 19 世紀初,道爾頓(John Dalton)提出原子論的時候,我們不能說當時的人們已經了解了原子。了解事物的本質需要一個過程,暗物質也是如此。我們尚不知道暗物質的質量、自旋,它是否會衰變,是否會和自身相互作用,它的行為到底更像一個個的原子,還是麥克斯韋筆下的電磁波,還是微型黑洞……

其中大家最想知道的一點是,暗物質和已知物質之間是否存在引力之外的相互作用。從理論角度來看,如果存在這樣的聯(lián)結,在我們搞清楚暗物質之后,還能以它為跳板,進一步挖掘統(tǒng)一已知物質和暗物質的更深層次理論。從實踐角度來看,正是因為相信這種作用一定存在,人們才會不斷提出形形色色的暗物質探測方案:在宇宙射線無法穿透的地下實驗室“等待”暗物質,用對撞機或加速器“撞出”暗物質,又或是利用望遠鏡捕捉暗物質“消失”時產生的余暉。

當然,宇宙可能是殘酷的,暗物質和我們之間的相互作用,完全可能只有引力作用,沒有其他作用。這一點在理論上完全說得通。可如果真的是這樣,因為引力作用太過微弱,我們很難通過它獲得暗物質的更多信息。許多物理學家將這種情況稱為“噩夢場景”。

可畢竟,“不經過戰(zhàn)斗的舍棄是虛偽的”,現在就談噩夢場景多少有些杞人憂天。現實其實是玫瑰色的,我們正處于暗物質“百花齊放”的年代:在上下 90個數量級的質量尺度上,都有頗具吸引力的暗物質候選模型,其中許多模型預言暗物質與已知物質存在著引力之外的作用。這些作用盡管微弱,但仍然可以被當下或近期的技術手段探索。在這樣一個時代,擺在各大科研贊助機構,許多暗物質實驗家和天文學家面前的,其實是一個幸福的煩惱。“這么多可能性,到底要研究哪一個?”美國能源部十年規(guī)劃暗物質研究報告[3]干脆提出了一個新口號:我們要“深挖、廣搜”(Delve Deep,Search Wide)。

無論是從打破“噩夢場景”的角度出發(fā),抑或是從縮小暗物質搜索范圍的功利角度出發(fā),我們需要一些暗物質和已知物質(非引力)相互作用的切實證據。由于暗物質和已知物質之間的作用極其微弱,往往被已知物質間相互作用所形成的“背景”淹沒,所以發(fā)現這樣的證據極具挑戰(zhàn),也因而非常罕見。盡管如此,過去20年間,還是出現了好幾個值得被關注的暗物質可能信號,以下著重介紹三個。

奇怪的信號不存在?

第一個信號發(fā)現于大約 25 年前。位于意大利格蘭薩索(Gran Sasso)地下實驗室的 DAMA/LIBRA 實驗組發(fā)現他們的暗物質直接探測器中存在著奇怪的信號[4]。簡單來說,直接探測指的是實驗家耐心等待暗物質與探測器粒子間發(fā)生微弱的碰撞,進而產生光、聲、電等信號。一次這樣的過程,我們稱之為一個“事件”。標準宇宙學模型預言,暗物質會因為引力作用聚在一起,濃處愈濃,而稀處愈稀。最終,富集了大量暗物質的地方會形成名為“暗物質暈”的結構。這些暗物質暈再不斷富集已知物質,并最終誕生出包括銀河系在內的星系結構。所以,對生活在銀河系中的我們來說,我們也同時生活在暗物質暈中。由于地球繞著太陽公轉,地球上的暗物質探測器相對暗物質暈的速度也會隨著時間變化。變化的周期為一年。相對運動速度的變化最終會導致探測到的事件率的變化,其周期同樣為一年。

DAMA/LIBRA 實驗發(fā)現的正是這樣一個周年信號,事件率在每年的6月2日達到頂峰,在12月2日降至谷底。從實驗結果可以進一步推斷,暗物質的質量約為質子質量的 10 倍,和已知物質的作用強度和弱相互作用差不多一個量級。

當然,這樣一個重大的發(fā)現自然會遭遇人們苛刻的審視。實驗指出的參數空間已被大量基于其他探測技術的直接探測實驗排除了一遍又一遍。實驗組對背景的分析方法也飽受爭議。更為致命的是,兩個采用同樣探測技術的重復實驗——位于韓國陽江地下實驗室的 COSINE 實驗[5]和位于西班牙坎弗蘭克(Canfranc)地下實驗室的 ANAIS 實驗[6]——都沒有發(fā)現 DAMA/LIBRA 實驗所宣稱的周年信號。這大大打擊了人們對該實驗結果的信心。

第二個信號發(fā)現于 10 年前。兩個獨立的研究團隊分別對星系團和 M31 星系的 X 光譜進行了分析[7, 8]。在這些光譜信息中,兩個團隊意外地發(fā)現了同一條極窄的譜線,其能量約為3500電子伏,對應的波長約為0.35納米。沒有任何已知的原子物理過程可以產生這條譜線。自牛頓用棱鏡把白光分成七色開始,光譜學便成為物理學和天文學的重要研究手段。正是從太陽光譜的一條黃色譜線中,英國天文學家洛克耶(Norman Lockyer)發(fā)現了氦元素的存在。現在,這條 3500 電子伏的新譜線又會帶給我們什么發(fā)現呢?

有些人認為這條線是星系周圍的暗物質暈衰變后的產物。一般說來,暗物質必須自身穩(wěn)定,才能為宇宙中各種結構的生成提供穩(wěn)定的環(huán)境。可是,如果暗物質和已知物質間有些微弱作用的話,那么暗物質暈中的一小撮暗物質就有可能在有限時間內衰變成已知物質,進而產生光信號。盡管對單個粒子來說,發(fā)生衰變的可能性微乎其微。但暗物質暈中富集了數量龐大的暗物質粒子(其數量遠遠超過阿伏伽德羅常數),這使得“看見”暗物質衰變成為可能。

和 DAMA/LIBRA 的發(fā)現類似,有相當一部分人覺得 3500 電子伏譜線另有起源——可能來自星系本身尚未被完全理解的原子躍遷過程。更有新近的研究[9]指出,所謂譜線其實是錯誤擬合背景的結果,根本就不存在。如果所言非虛,整件事就頗有點像“金星生命事件”[10]。

第三個信號便是本次羅格斯會議的主角——“銀河系中心過量伽馬射線”。它發(fā)現于 15 年前,介于上述兩個發(fā)現之間。2008 年,美國國家航空航天局(NASA)的費米伽馬射線空間望遠鏡升空。和普通的望遠鏡不同,這架以大物理學家費米(Enrico Fermi)命名的空間望遠鏡不含任何透鏡,它更像一臺從對撞機里拆出來的探測器。費米望遠鏡通過軌跡探測器獲取入射光子的動量,再通過能量器獲得光子的能量。這樣的配置使得費米望遠鏡能夠繪制伽馬射線下最為精確的天圖。

升空運行以來,直至今日,費米望遠鏡依然在地球軌道上兢兢業(yè)業(yè)地工作,帶給人們一系列的重大發(fā)現。其中最為矚目的,當屬 2010 年發(fā)現的“費米氣泡”(Fermi bubbles),即銀河系盤南北兩個方向存在的巨型泡狀結構[11]。值得注意的是,費米氣泡的發(fā)現者并非費米合作組成員,而是哈佛大學的道格拉斯·芬克拜納(Douglas Finkbeiner)和他當時的兩個博士生,蘇萌(現為起源太空公司首席執(zhí)行官)和特蕾西·絲拉蒂爾(Tracy Slatyer,現為麻省理工學院教授)。

為什么費米望遠鏡的重大發(fā)現會被外人捷足先登呢?背后的原因可以追溯到白宮的一項科技政策,即保證公眾可以“自由、即時、平等地獲取政府資助的科硏成果”(Ensure Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research)。隸屬NASA的費米望遠鏡合作組是這一政策的忠實執(zhí)行者。自 2009 年起,他們會在幾天內把望遠鏡獲得的數據公布在官方網站上。同時,合作組還把一套完整的數據分析工具發(fā)布在網站上,供研究者自由使用。正是這些公開的數據和工具,幫助合作組之外的研究者做出許多重要的發(fā)現。盡管對合作組的成員來說,這樣的政策多少有些“為人做嫁衣”的不公平,但從長遠來看,它是互利的、雙贏的。因為公開且可檢驗,科學界對費米望遠鏡采集到的數據報以高度的信任。而科學界的一系列發(fā)現又為望遠鏡帶來了巨大的聲譽及良好的口碑。

和費米氣泡一樣,銀心過量伽馬射線(GCE)也是由合作組之外的研究者——胡珀和麗莎·古迪納夫(Lisa Goodenough)——發(fā)現的。胡珀出生于美國中部的明尼蘇達州,家族經營牦牛場,其中的一頭長出了世界上最長的牦牛角。胡珀彈的一手好吉他,工作之余,他在多個樂隊擔任吉他手,經常在芝加哥的酒吧演出。2009年8月,胡珀在費米國家實驗室(和費米望遠鏡沒有隸屬關系)當上研究員不久,他和來訪問的紐約大學研究生古迪納夫(現為費米國家實驗室研究員)打算一探剛剛公開的費米數據。

在一層又一層的已知伽馬射線背景之下,他們發(fā)現在銀河系中心出發(fā)10°范圍內,出現了許多預期之外的伽馬射線光子。從能量譜上看,這些光子在 10 億電子伏能量集中出現。具體來說,光子的能量譜在 10 億電子伏以下上升,10 億至 50 億電子伏區(qū)間達到頂峰,100 億電子伏以上極速下降。

而對普通的天體物理過程來說,其能量譜一般應該是單調變化的。從空間分布來看,這些光子在銀心最為集中,隨著到中心距離的增加而逐漸變少。

這是一個不同尋常的發(fā)現。和此前及此后的許多發(fā)現一樣,人們開始是抗拒和懷疑的,“分析用的背景模版是不是太過簡單了?是不是某些儀器效應造成的?”其中最為致命的打擊莫過是一位論文評審人的意見,“我是費米合作組的成員,我們看過同樣的數據,并沒有發(fā)現這些過量光子。”一輪輪同行評審帶來的質疑是煎熬的,胡珀放棄了論文的發(fā)表。這篇最早提出 GCE 的論文,只存在于預印本網站 arXiv 上[12]。然而,此后許多獨立課題組反復檢驗了費米數據。它們都肯定了 GCE 的存在。終于,在 2015 年,費米望遠鏡合作組也發(fā)表了自己的文章[13],官方確認了這些過量伽馬射線的存在。既然 GCE 的存在確鑿無疑,那么我們就進入了下一個問題,這些過量光子到底是從哪里來的呢?

正反暗物質湮滅vs毫秒脈沖星集群

銀河系中心復雜而充滿魅力,星體、氣體、塵埃、超大質量黑洞在銀心風云際會。人們容易忽略的是,因為銀心的引力勢井至深,那里也是聚集暗物質最多的地方。又因為離太陽系不算很遠,銀心其實是我們最容易“看到”暗物質的地方。GCE 來源的一種解釋正是暗物質湮滅,這也是令胡珀和其他科學家感到興奮的原因。當正反暗物質在銀心相遇,它們可能湮滅出一對已知粒子,這些已知粒子再間接輻射出 10 億電子伏能量的光子。如果這幅圖景真的正確,我們就完成了暗物質研究的“帽子戲法”。

首先,我們證實暗物質和已知物質之間確實存在引力之外的作用。其次,通過仔細研究能量譜,我們能推出暗物質究竟和哪些已知粒子作用,作用的強度如何,而暗物質的質量又如何。不少物理學家戲稱這些能解釋GCE 的暗物質粒子為“胡珀子”。第三,人們發(fā)現在熱凍結(Thermal Freeze-out)理論下,胡珀子可能的參數區(qū)間恰恰能解釋宇宙中暗物質的豐度。熱凍結理論是一套相當理想的暗物質產生機制:假設宇宙早期非常炙熱,暗物質湮滅成已知粒子,已知粒子也可以湮滅成暗物質,二者處于熱平衡狀態(tài)。隨著宇宙的膨脹,兩類粒子的密度發(fā)生變化,運動速度也發(fā)生變化。反應先是由雙向變成單向,再由單向變成完全切斷。最后留下的暗物質總量便是我們今天應當看到的暗物質總量。

然而,暗物質湮滅說并不是 GCE 起源的唯一答案。另一個同樣頗具說服力的猜測是 GCE 起源于銀心的毫秒脈沖星(Millisecond Pulsar,簡稱 MSP)集群。當年邁的恒星燃盡了所有的核燃料,再沒有什么力量可以抵抗其自身的引力,它便會坍縮。伴隨著絢麗的超新星爆發(fā),恒星走向了死亡。當恒星質量是太陽質量的 10 至 30 倍時,恒星死亡之后的“舍利”將會是宇宙中密度最大的星體——中子星。(想要理解它的密度,想象一下把一架大型民航客機的質量塞進一粒沙子里。)在恒星坍縮的過程中,星體的角速度會急速增加,這有些類似花滑運動員收緊身體時,轉速會加快。假設我們的太陽坍縮成中子星的話(實際不會發(fā)生),其自轉周期便不再是 25 天,而要以毫秒計算了。這些快速旋轉的中子星,便是脈沖星。脈沖星是上世紀 60年代的四大天文學發(fā)現之一。迄今為止,人類已經在銀河系內發(fā)現了上千顆脈沖星。極端的環(huán)境讓脈沖星具備特別強的磁場。脈沖星附近的粒子,經過其強磁場的加速,將產生能量很高的光子,而這些光子隨著星體的旋轉朝某些方向周期性地送出。脈沖星們就像茫茫宇宙中閃耀著的燈塔。

脈沖星按其旋轉周期,大致分為兩類:以秒為周期旋轉的普通脈沖星和以毫秒為周期旋轉的毫秒脈沖星。其中,人們通過對已知的(非銀心)毫秒脈沖星的觀測,發(fā)現其能量譜和GCE一致[14, 15]。盡管因為分辨率的限制,包括費米在內的望遠鏡還沒有辦法解析銀河系中心單顆的毫秒脈沖星。但我們有理由相信,銀心存在著大量的毫秒脈沖星,而費米望遠鏡看到的 GCE 正是這個集合體一起發(fā)出的光子。盡管毫秒脈沖星集群說會令粒子物理學家大失所望,但發(fā)現一類尚未發(fā)現的星體對于天體物理學家依然充滿了吸引力。對它們的研究或許能告訴我們銀心毫秒脈沖星的形成機制,以及更多銀河系過去的故事。

正反暗物質湮滅vs. 銀心毫秒脈沖星集群,究竟哪個才是GCE真正的起源?

暗物質湮滅說,毫秒脈沖星集群說,二者所描述的情形都有可能在銀心發(fā)生,也都給出了 GCE 正確的能量譜。那么,到底哪個理論才是 GCE 真正的起源呢?自2014-2015 年起,兩種起源論開展了一場曠日持久、至今仍在繼續(xù)的辯論。人們主要從 GCE 的以下兩個特征入手,分析其起源:

1. 小尺度上的光子統(tǒng)計特征。一般來說,人們認為暗物質暈中的暗物質具有平滑的空間分布。當把觀測范圍縮小到小尺度時(小于 1°),這樣的平滑分布也不會發(fā)生什么改變。其產生的光子會繼承暗物質“平滑”的分布。而對毫秒脈沖星集群來說,在小尺度上,星體的分布會比較隨機,呈現“團簇性”(Clumpy),而這個集群發(fā)出的光子會繼承團簇性,相對的“不平滑”。

2. GCE 的空間形狀。一般認為,暗物質暈在銀心附近,以銀心為原點,呈球形分布。(或因為被已知物質的引力吸引,呈稍扁的球形分布。)而毫秒脈沖星集群,將追蹤別的銀心星體的分布,它們的空間分布將呈現更加不規(guī)則的盒型核球(Boxy Bulge)分布。既然 GCE 源于這兩種可能,其空間形狀分布也將繼承各自的特征。

如果一切順利,判斷出 GCE 的這兩個性質后,我們將有足夠的證據,斷定GCE 的起源。

勝負已分?

2019年到來之前,人們覺得這兩個性質已經被分析清楚了——毫秒脈沖星集群說大獲全勝,暗物質湮滅說進入寒冬。

第一場“勝利”來自光子統(tǒng)計。2016 年,一個美國團隊證明 GCE 的光子分布偏離了“泊松分布”[16]。日常生活中,泊松分布常被用來描述特定范圍內離散隨機事件的分布。比如說,一天內,奶茶店賣的奶茶數。再比如說放射源周圍,單位時間內蓋革計數器響的次數。回到GCE,假設其來自暗物質湮滅,那么銀心每個像素內的光子數都是(暗物質湮滅所產生光子)期望值的泊松分布。但對毫秒脈沖星來說,情況有些復雜。由于費米望遠鏡分辨率有限,不能解析銀心單顆的脈沖星,所以銀心每個像素點內,可能存在著數目不定的脈沖星。盡管單顆脈沖星發(fā)出的光子仍為(單顆脈沖星產生光子)期望值的泊松分布,但由于每個像素內的脈沖星顆數又是預期顆數的泊松分布,這樣一來,每個像素內的總光子數就是泊松分布的泊松分布,呈現出非泊松性。美國團隊使用非泊松性模版擬合法(Non-Possionian Template Fitting)發(fā)現,GCE 在小尺度上的光子數分布,壓倒性地顯現“非泊松性”。這無疑是對暗物質湮滅說的當頭棒喝。

同一時期,一個荷蘭團隊用一種完全不同的統(tǒng)計方法——小波分析——發(fā)現GCE 的小尺度光子數分布支持毫秒脈沖星集群說[17]。小波是一種用途廣泛的數據和圖像處理方法。通過卷積銀心圖像和匹配點源的小波波形,荷蘭團隊發(fā)現銀心存在大量的“峰”,即幾個像素大小的大幅度光子漲落。通過對比峰的位置和已知點源的位置,荷蘭團隊推測,這些峰并非來自已知的點源(點源包括年輕脈沖星、超新星遺跡、耀變體等等),也不該來自平滑分布的暗物質,只可能來自一群較為黯淡(亮度低于費米望遠鏡點源觀測閾值)的毫秒脈沖星。

兩種不同的統(tǒng)計方法指向同一個結論,這重創(chuàng)了暗物質湮滅說。在空間形狀方面,湮滅說的表現也不盡人意,一個美國—新西蘭—澳大利亞—德國團隊和一個荷蘭—法國團隊的研究指出,GCE 在空間上呈現盒型分布[18-20]。

然而,到了 2019 年,事情起了變化。麻省理工學院的博士后麗貝卡·莉恩(Rebecca Leane,現為 SLAC 國家實驗室研究員)和絲拉蒂爾組隊,重新研究了此前人們使用的判斷非泊松性的方法(即非泊松性模版擬合法)。她們發(fā)現這套方法在判斷暗物質的存在與否時,帶有系統(tǒng)性偏見,總是傾向于壓低暗物質的存在,論文最初有個星球大戰(zhàn)式的標題《銀心暗物質反擊戰(zhàn)》(“Dark Matter Strikes Back at the Galactic Center”,當然正式發(fā)表時換了個更嚴肅的標題)[21]。

這一發(fā)現,立即引發(fā)了和此前美國團隊成員的辯論[22-24]。幾經反復后,人們達成的共識是,非泊松性模版擬合法的有效性取決于背景模版的精確與否。對一些常用的背景模版來說,GCE不平滑的證據并不充足。

2018 年秋天,我在德國電子同步加速中心(DESY)參加理論物理研討會的時候,聽到了莉恩對研究進展的報告,開始對 GCE 感興趣。之后,又有幸和絲拉蒂爾的弟子、加州大學伯克利分校的博士后尼古拉斯·羅德(Nicolas Rodd,現為勞倫斯伯克利國家實驗室研究員)進行了交流。(無獨有偶,絲拉蒂爾、莉恩和羅德都是澳洲人。這是否和澳洲人可以欣賞到北半球看不見的銀心有關呢?)。既然非泊松性分析需要回爐,那么小波分析的結果是否也需要重新審視呢?這時正好有一個不錯的研究契機:隨著探測年限的增加,費米望遠鏡的曝光度不斷積累,觀測閾值下降,開始能看到原先看不到的暗淡點源。2019年,費米合作組發(fā)布了第四代點源數據集(4FGL),其中包含的點源較前一代數據集(2016 年荷蘭團隊研究中使用)大大增加。這些新的點源數據會給 GCE 的研究帶來什么變化嗎?

我和奧克蘭大學的伊利亞斯·喬利斯(Ilias Cholis),費米國家實驗室的薩姆·麥克德莫特(Sam McDermott)和帕特里克·J·福克斯(Patrick J. Fox)一起重訪了小波研究[25]。我們發(fā)現,小波法探測到的大部分“峰”和 4FGL 的點源高度重合。峰產自毫秒脈沖星集群的可能性較此前的研究發(fā)生了180度的轉變。倘若銀心毫秒脈沖星的亮度分布遵循單一冪次分布,那么銀心需要數目龐大的毫秒脈沖星,至少要有數百萬顆,才能產生GCE的能量譜。數百萬顆毫秒脈沖星聚集在銀心,這大大超出了人們的預期。其他研究表明[26],只有當銀心毫秒脈沖星的亮度分布存在特別的特征(即其亮度分布集中于望遠鏡點源觀測閾值附近)時,才可能用合理數量的脈沖星解釋GCE。

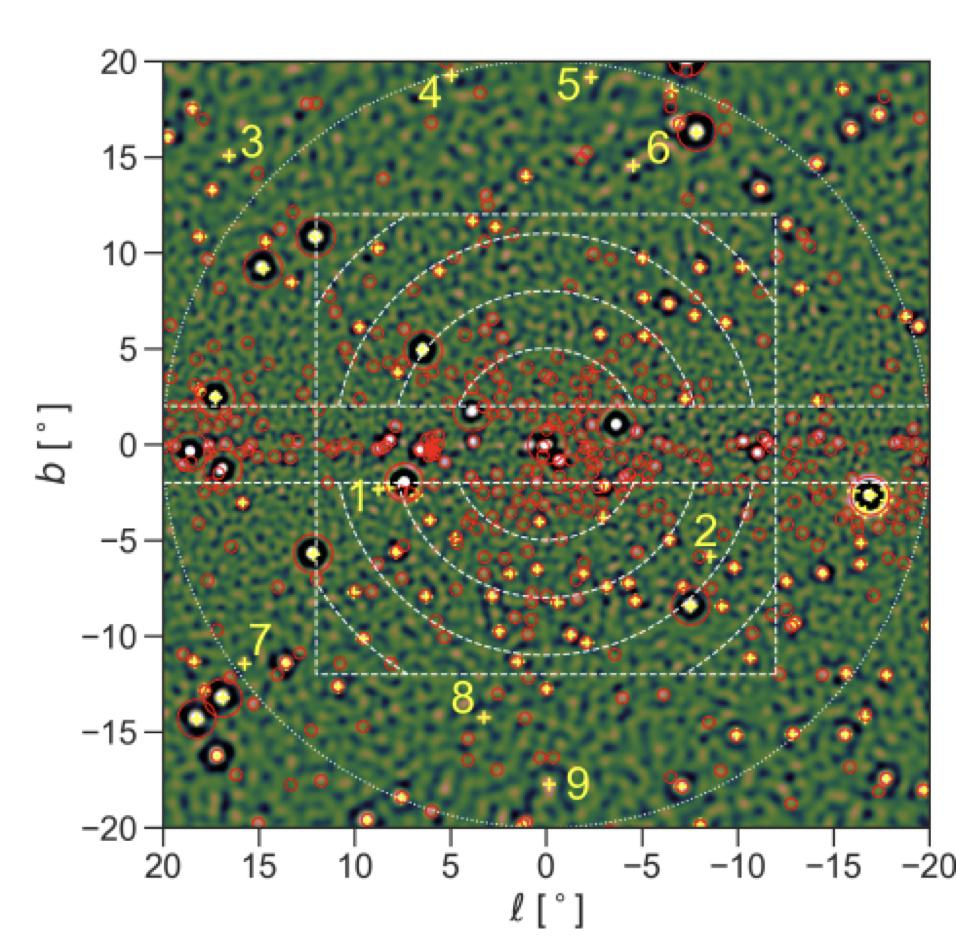

小波變換后的銀河系中心圖像。小波法發(fā)現的“峰”(黃色十字)和已知的點源高度重合(紅色圓圈)。圖片來源:Zhong, McDermott, Cholis, and Fox, Phys. Rev. Lett. 124 (2020)

在另一篇論文中,我和合作者重新制作了銀河系彌散光背景模版[27]。對許多GCE 研究來說,背景模版的好壞會在很大程度上影響對 GCE 性質的分析,因而相當重要。大部分背景光子由宇宙射線和銀河系的環(huán)境作用產生,所以宇宙射線模型的準確與否會影響背景模版的質量。利用阿爾法磁譜儀對宇宙射線的觀測數據,喬利斯提出了若干個符合觀測數據的 GALPROP 宇宙射線模型,并進一步構造并篩選出 80 套有代表性的銀河系彌散光背景模版。基于這 80 套建立在觀測數據基礎上的模版,我們重訪了 GCE 的可能形狀。我們發(fā)現,對那些和費米數據符合的較好的背景模版來說,分析所得的GCE 壓倒性的偏好球型分布。其他獨立研究[28]也得到和我們類似的結論。

我們的結果和此前提到的多國團隊的結果恰好相反[20, 29]。他們的研究顯示,GCE 更偏好盒型分布。兩組研究的區(qū)別在哪里呢?背景模版。多國團隊使用了一套基于流體動力學、具有 16 種組分的背景模版,這套模版不同于我們研究中使用的 80 套背景模版中的任何一套。那么,到底該用哪套(或哪幾套)背景模版呢?答案當然取決于模版和觀測數據的匹配程度。在和多國團隊的交流過程中,我們發(fā)現,如果假定 GCE 確實存在,那么我們最佳的背景模版的擬合結果優(yōu)于對方團隊的模版。只有假定 GCE 不存在時,對方團隊的背景模版的擬合結果才優(yōu)于我們的模版[30]。于是,我們又繞回了原來的問題,到底該用哪套或哪幾套背景模版呢?

除了背景模版的爭論,另一個爭論點來自一個新近提出的 GCE 空間分布模版。基于 VISTA 銀河變星巡天(VISTA Variables Via Lactea)的結果,科學家們于 2019 年發(fā)布了銀心紅團簇星的分布[31]。一個新西蘭—日本—荷蘭團隊[32]認為銀心毫秒脈沖星的空間分布應當追蹤紅團簇星的空間分布。他們將紅團簇星分布去卷積后,獲得了一個新的 GCE 可能的空間分布模版,它看著像一個橫放著的“花生”。

該團隊同時指出這個橫放的花生形狀能更好的描述 GCE 的空間分布。我和喬利斯在羅格斯會議前后對這個新的 GCE 模版也進行了研究。我們發(fā)現對于我們的 80 套背景模版來說,一些擬合較好的模版偏好花生型的GCE,另有一些擬合的不錯的模版偏好球型的 GCE,GCE 的形狀并沒有定論[33]。

所以,GCE到底是什么形狀的呢?再退一步,假設它的形狀確實是花生型的,這是否就能說明GCE必然來自毫秒脈沖星呢?

GCE可能的空間分布。左側為球型分布,右側為文獻[32]提出的花生型分布。圖片來源:Zhong and Cholis, arXiv: 2401.02481。

以上問題,以及更多的問題,都在羅格斯會議上提出并被爭論。這自然是一件好事。因為每一個爭論本身,都會激發(fā)一個理解GCE的新思路,而真理總是越辯越明。可惜的是,在許多技術細節(jié)還沒有厘清,人們對事實還莫衷一是的情況下,簽署共同文件的議程反而磨損了與會者們模糊的默契。這是此次會議美中不足之處。

讀到這里,你大概對GCE的起源有了自己的看法,或許對本文的標題也有了答案。關于 GCE起源的辯論,已經持續(xù)了十年,經歷了不少曲折和反復。但由于發(fā)現的意義重大,這場辯論的熱度不減。探索仍在繼續(xù)。不斷涌現的新的觀測數據,包括其它波段、其他信道的觀測,特別是對矮橢球星系的觀測,為GCE的研究注入新的活力。而新的統(tǒng)計方法(包括機器學習),更好的背景模版、對暗物質的新理解、對毫秒脈沖星的更深認識,又為這一領域帶來了新的思考和想象。GCE 研究的未來,注定不會缺少新的辯論和爭議。可是,它的前景依然光明:因為,還有人愿意踏足這片“是非之地”,開始新的探索;還有人好奇,在地球以外兩萬六千光年以外的地方,究竟是什么在閃耀。

在此感謝芝加哥大學胡珀教授、紫金山天文臺范一中研究員、黃曉淵研究員在本文寫作過程中給予的寶貴經驗分享與啟發(fā)。

2024年5月18日,于香港九龍?zhí)?/p>

參考文獻

[1] P. Peebles, Cosmology's Century: An Inside History of Our Modern Understanding of the Universe. Princeton University Press, 2020.

[2] J. Johnson, Zwicky: The Outcast Genius Who Unmasked the Universe. Harvard University Press, 2019.

[3] A. Boveia et al. arXiv: 2211.07027.

[4] R. Bernabei et al. Nucl. Phys. Atom. Energy 19 (2018), no. 4 307-325, [arXiv:1805.10486].

[5] COSINE-100 Collaboration, G. Adhikari et al. Phus. Rev. D 106 (2022), no.5 052005, [arXiv: 2111.08863].

[6] J. Amare et al. Phys. Rev. D 103(2021), no. 10 102005, [arXiv: 2103.01175].

[7] E. Bulbul, M. Markevitch, A. Foster, R. K. Smith, M. Loewenstein, and S. W. Randall Astrophys. J. 789 (2014) 13, [arxiv: 1402.2301].

[8] A. Boyarsky, O. Ruchayskiy, D. Iakubovskyi, and J. Franse Phys. Rev. Lett.

113 (2014) 251301, [arxiv: 1402.4119].

[9] C. Dessert, J. W. Foster, Y. Park, and B.R. Safdi Astrophys. J. 964 (2024), no.2 185, [arXiv: 2309.03254].

[10] J. S. Greaves, A. Richards, W. Bains, P.B. Rimmer, H. Sagawa, D.L. Clements, S. Seager, J. J. Petkowski, C. Sousa-Silva, S. Ranjan, et al. Nature Astronomy 5 (2021), no.7 655-664.

[11] M. Su, T. R. Slatyer, and D. P. Finkbeiner Astrophys. J. 724 (2010) 1044-1082, [arXiv: 1005.5480].

[12] L. Goodenough and D. Hooper arXiv:0910.2998.

[13] Fermi-LAT Collaboration, M. Ajello et al. Astrophys. J. 819 (2016), no. 144, [arXiv: 1511.02938].

[14] D. Hooper and L. Goodenough Phys. Lett. B 697 (2011) 412-428, [arXiv: 1010.2752].

[15] K. N. Abazajian and M. Kaplinghat Phys. Rev. D 86 (2012) 083511,[arXiv: 1207.6047]. [Erratum: Phys. Rev. D 87, 129902(2013)].

[16] S. K. Lee, M. Lisanti, B. R. Safdi, T.R. Slatyer, and W. Xue Phus. Rev. Lett.116 (2016), no.5 051103, [arXiv: 1506.05124].

[17] R. Bartels, S. Krishnamurthy, and C. Weniger Phys. Rev. Lett. 116 (2016). no.5 051102, [arXiv: 1506.05104].

[18] O. Macias, C. Gordon, R. M. Crocker, B. Coleman, D. Paterson, S. Horiuchiand M. Pohl Nature Astron. 2(2018), no.5 387-392, [arXiv: 1611.06644].

[19] R. Bartels, E. Storm, C. Weniger, and F. Calore Nature Astron. 2 (2018), no. 10 819–828, [arXiv: 1711.04778].

[20] O. Macias, S. Horiuchi, M. Kaplinghat, C. Gordon, R. M. Crocker, and D. M. Nataf JCAP 09 (2019) 042, [arXiv: 1901.03822].

[21] R. K. Leane and T. R. Slatyer Phys. Rev. Lett. 123 (2019), no. 24 241101, [arXiv: 1904.08430].

[22] L. J. Chang, S. Mishra-Sharma, M. Lisanti, M. Buschmann, N. L. Rodd, and B. R. Safdi Phys. Rev. D 101 (2020), no. 2 023014, [arXiv:1908.10874].

[23] M. Buschmann, N. L. Rodd, B. R. Safdi, L. J. Chang, S. Mishra-Sharma, M. Lisanti, and O. Macias Phys. Rev. D 102 (2020), no. 2 023023, [arXiv:2002.12373].

[24] L. G. C. Bariuan and T. R. Slatyer Phys. Rev. D 107 (2023), no. 10 103014, [arXiv: 2207.13097].

[25] Y.-M. Zhong, S. D. McDermott, I. Cholis, and P. J. Fox Phys. Rev. Lett. 124 (2020), no. 23 231103, [arXiv: 1911.12369].

[26] J. T. Dinsmore and T. R. Slatyer JCAP 06 (2022), no. 06 025, [arXiv:2112.09699].

[27] I. Cholis, Y.-M. Zhong, S. D. McDermott, and J. P. Surdutovich Phys. Rev. D 105 (2022), no. 10 103023, [arXiv:2112.09706].

[28] M. Di Mauro Phys. Rev. D 103 (2021), no. 6 063029, [arXiv: 2101.04694].

[29] M. Pohl, O. Macias, P. Coleman, and C. Gordon Astrophys. J. 929 (2022), no. 2 136, [arXiv: 2203.11626].

[30] S. D. McDermott, Y.-M. Zhong, and I. Cholis Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 522 (2023), no. 1 L21–L25, [arXiv: 2209.00006].

[31] F. Surot, E. Valenti, S. Hidalgo, M. Zoccali, O. Gonzalez, E. S?kmen, D. Minniti, M. Rejkuba, and P. Lucas Astronomy & Astrophysics 629 (2019) A1.

[32] B. Coleman, D. Paterson, C. Gordon, O. Macias, and H. Ploeg Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 495 (2020), no. 3 3350–3372, [arXiv: 1911.04714].

[33] Y.-M. Zhong and I. Cholis arXiv: 2401.02481.

出品:科普中國

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發(fā),任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯(lián)系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸