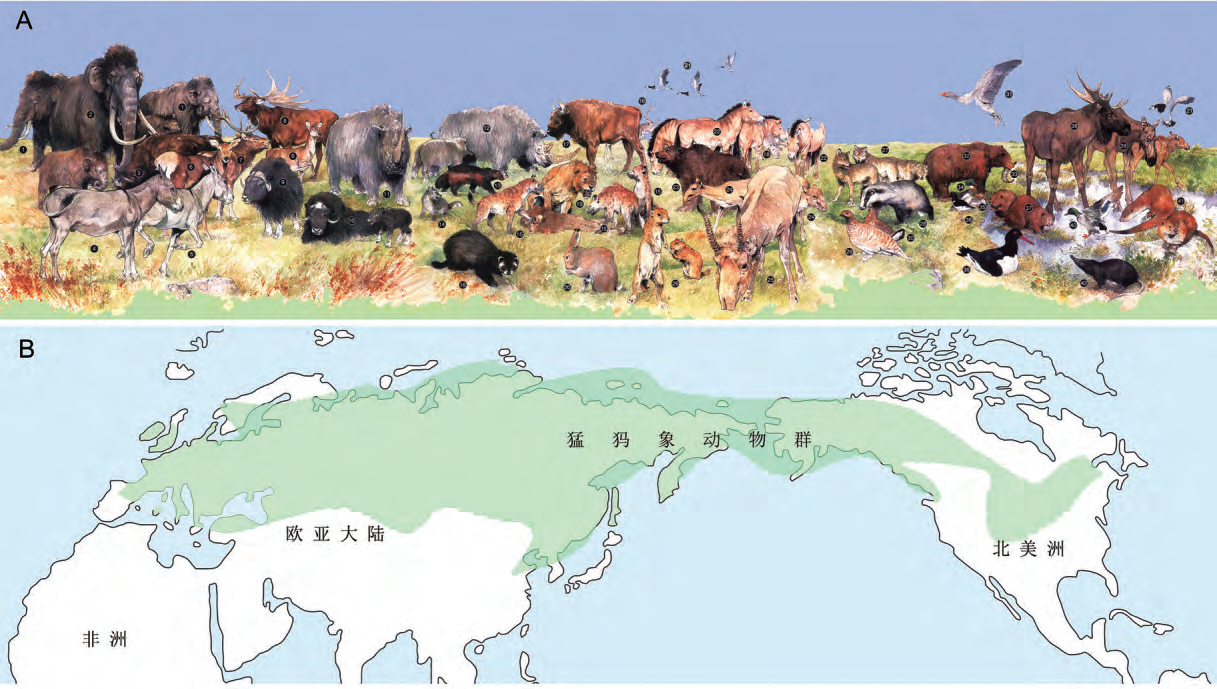

晚更新世時期適應寒冷生活的猛犸象——披毛犀動物群在北半球高緯度地區分布廣泛[1],作為地球上分布最廣的哺乳動物群,分布廣泛,組成穩定,主要成員包括猛犸象、披毛犀、野牛、洞熊、棕熊、洞獅、駝鹿、馴鹿、高鼻羚羊及麝牛等(圖1),猛犸象—披毛犀動物群的不少成員在死后都被冰藏,留下了萬年未腐的尸身,這給科學家探索這些滅絕動物的生物學特征及其興衰歷史提供了彌足珍貴的材料[2].我國東北也存在相同動物群的分布,其中猛犸象是猛犸象-披毛犀動物群中分布最廣和最為常見的成員(圖2)。真猛犸象是真正的猛犸象,又稱長毛象,特征是身披厚厚的毛發,厚度可達8厘米,長長的門齒。真猛犸象的神秘形象,一直吸引著科學家和歷史愛好者們的探索。本文將帶你走進真猛犸象的世界,揭示它們的生活習性、滅絕之謎以及與現代象的關聯。

圖1.猛犸象動物群主要成員(A) (引自Mol et al.,2004)及其在冰河時代的分布范圍示意圖(B).

圖2.(左圖)我國東北平原常見的猛犸象-披毛犀動物群成員的化石,(右圖)不滿周歲的猛犸象“柳巴”(Lyuba)冰凍尸體.

一、真猛犸象的起源、演化

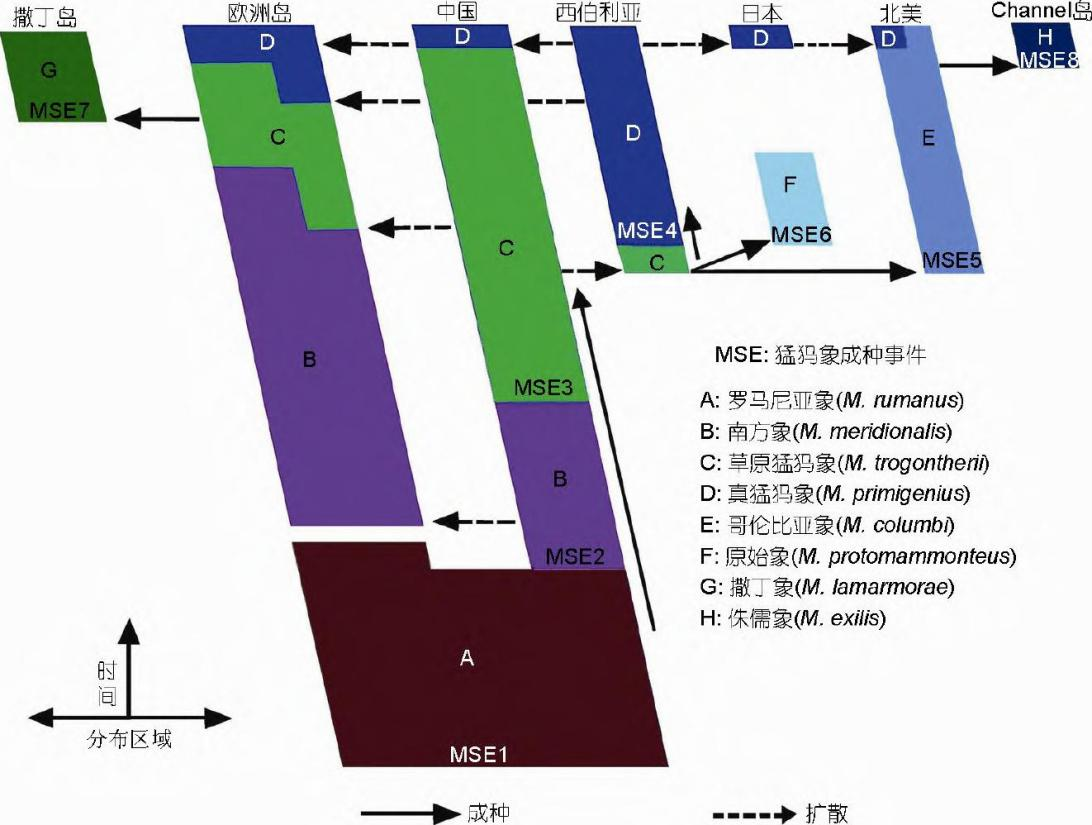

真猛犸象,這頭古老的史前巨獸,其起源與演化歷程充滿了神秘與挑戰。作為猛犸象屬的一員,真猛犸象的生物分類學地位在過去的幾個世紀里經歷了多次重新評估。它們與現代象的關系一度引發了學術界的熱議,但現代分子生物學的進展為我們揭示了一個更加清晰的圖譜。據化石記錄,真猛犸象(Mammuthus primigenius)又稱長毛猛犸象,我們現在認為真猛犸象起源于非洲,首次出現在300萬年前,亞平額猛犸象*(Mammuthus subplanifrons)被認為是歐亞大陸一眾猛犸象的直系祖先,后遷徙到歐亞大陸演化成新的種,根據歐洲的化石骨骼的記錄,中更新世變遷為草原猛犸象(Mammuthus trogontheri),到距今70萬年左右成為進化完全的原始猛犸象,最早在20萬年左右出現在歐洲,末次冰期來臨以后,真猛犸象擴散到北半球的高緯度地區,橫跨歐亞大陸,來到北美洲,分布特別廣,直到11kaBP的時候,真猛犸象消失在整個歐亞大陸(除去島嶼亞種)[3-5]。

圖3.歐亞大陸及北美猛犸象演化與擴散模式

科學家們通過對化石樣本的細致研究,以及對古DNA的深入分析,得以重建猛犸象的演化樹。例如,1970年代在西伯利亞發現的真猛犸象臼齒DNA,揭示了真猛犸象的古老祖先在大約100萬年前就已經開始發展出適應寒冷環境的遺傳特征。這些特征在真猛犸象身上得到了優化,使其能在極寒的環境中生存下來[6]。

真猛犸象的起源與演化歷程,是地球生命歷史中一個壯觀的篇章。它們的適應性特征不僅使其在冰河時代占有一席之地,也為我們提供了理解生物如何應對環境變化的寶貴信息。同時,這些研究也為現代科學家們嘗試復活滅絕物種,如猛犸象,提供了科學依據和指導,打開了探索生物遺傳學和細胞生物學的新窗口。盡管真猛犸象已經消失在歷史的長河中,但它們的遺產和故事,將繼續啟發和引領我們深入探索生命的奧秘。

二、真猛犸象的生理特征與生存環境

真猛犸象的身高可達3至3.7米,體重可重達300公斤,是當時陸地生物中的龐然大物(圖4)。它們的體型巨大,有助于減緩熱量的流失,使得在寒冷的氣候中保持體溫更為有效。真猛犸象的毛發是其最顯著的特征之一。它們擁有黃棕色的濃密底毛,覆蓋在皮膚之上,為它們提供了保暖的天然屏障。這層底毛下面,還有著一層細密的絨毛,起到了優秀的隔熱作用。在冬季,真猛犸象的毛發會變得更厚,以應對極低的氣溫。除了毛發,真猛犸象的皮膚下面有一層極厚的脂肪,厚度可達10厘米,這不僅有助于保暖,還能儲存大量能量,助它們在食物匱乏的冬季維持生命。這種脂肪層可以形成背部的駝峰,使得真猛犸象看起來有些不規則的形狀,但這正是它們在寒冷環境中生存的策略之一。

圖4.(左)真猛犸象化石骨架;(右)真猛犸象復原圖片

真猛犸象的標志性特征還有它們那對向下彎曲的長牙。這些長牙不僅用于覓食,例如挖掘雪地以尋找地下的植物,還能作為武器來保護自己和家族。長牙的長度可達到4米,重量甚至超過100公斤,是所有陸生哺乳動物中最大的牙齒。科學家們推測,長牙也可能有助于散熱,抵消雄性之間因爭奪配偶而產生的熱量過剩。真猛犸象選擇在廣闊的歐亞大陸和北美洲的草原苔原地帶生活,這些地方在冰河時期覆蓋著冰雪,溫度極低,植被稀疏。它們的耳朵相對較小,呈橢圓形,這樣的設計有助于減少熱量的散失。此外,它們的腳掌寬大,有助于在冰雪覆蓋的地面上行走,同時也降低了陷入雪地的可能。

在這樣的環境中,真猛犸象的生理結構和行為模式都體現了對嚴寒的深度適應。它們群居生活,共同抵御寒冷和獵食者的威脅。在食物豐盛的夏季,它們會大量積累營養,以備冬日所需。而在冬季,它們會通過挖掘雪層尋找埋藏在下面的植物,如草根和苔蘚,以維持生存。

三、真猛犸象的滅絕

在地球漫長的歷史中,真猛犸象的最終滅絕成為了一段引人深思的篇章。盡管它們曾廣泛分布在歐亞大陸和北美洲,但大約在12,000至10,000年前,這個曾經無堅不摧的種群在短時間內消失得無影無蹤。科學家們提出了多種假說來解釋這一現象,包括氣候變化、人類狩獵壓力、以及疾病的影響等。

氣候變化是滅絕的主要候選因素之一。末次冰期的快速消退導致了苔原和草原的迅速擴張,這可能改變了真猛犸象的食物來源和棲息地,使得它們無法適應新的環境條件。此外,氣候變化也可能影響了植物的生長,減少了可供真猛犸象食用的植物種類和數量。

人類的狩獵活動也可能是真猛犸象滅絕的重要因素。隨著人類從狩獵采集向農業社會的過渡,獵人對大型獵物的需求增加,這可能導致了猛犸象數量的急劇下降。考古學家在歐洲和北美洲發現了大量真猛犸象遺骸,上面留有明顯的人類獵殺痕跡,這為這一假說提供了證據。

真猛犸象,在末次冰期MIS3時期繁衍生息活躍在歐亞大陸;大約21-19kaBP時期,發生遷徙,只在西伯利亞北部、歐洲俄羅斯中部平原西部幸存,這一時期發生的真猛犸象分布范圍縮小的原因并沒有找到,隨后真猛犸象又回到歐洲;大約在14.7-12.6kaBP時期,氣候突然變暖,真猛犸象在歐亞大陸分布范圍極具縮小,數量較少;在大約12.6-11.5kaBP時期,寒冷氣候再次來襲,真猛犸象的分布范圍短暫擴散到歐亞大陸東部(中國東北);11.5kaBP時期,歐亞大陸真猛犸象消失;在西伯利亞大陸并沒有發現最終的真猛犸象的滅絕的準確年齡,只有在西伯利亞群島10.7ka發現真猛犸象,而且生活在弗蘭格爾島的真猛犸象的亞種弗蘭格爾猛犸象(mammoth populations)直到我國西周時期才滅絕,可能是因為同時期生活的人類的捕殺才導致物種的絕滅。對真猛犸象分布范圍縮小做出判斷,認為主要是氣候原因驅動,大約200kaBP以后,許多適應溫度的種群((late M. trogontherii)的消失,只剩下適應寒冷的晚更新世長真猛犸象,這個類群更容易受到氣候變暖和植樹造林的影響[4]。

現代研究還在不斷深入,試圖從化石中挖掘更多關于真猛犸象的信息。盡管真猛犸象已經在地球上消失,但它們的化石和冰凍遺體為我們提供了寶貴的科學信息,幫助我們更深入地理解地球的歷史和生物多樣性。隨著科技的進步,甚至有科學家提出通過基因編輯技術讓真猛犸象‘復活’的設想。這不僅是一個科學挑戰,也是對生命和自然的深刻反思。真猛犸象的故事,既是一部生物演化的歷史,也是一段人類與自然共存的寓言,提醒我們珍視每一個生命,尊重自然的規律。在我們追求科技進步的同時,也應思考如何與地球上的其他生物和諧共生。

來源: 吉林大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

吉林大學

吉林大學