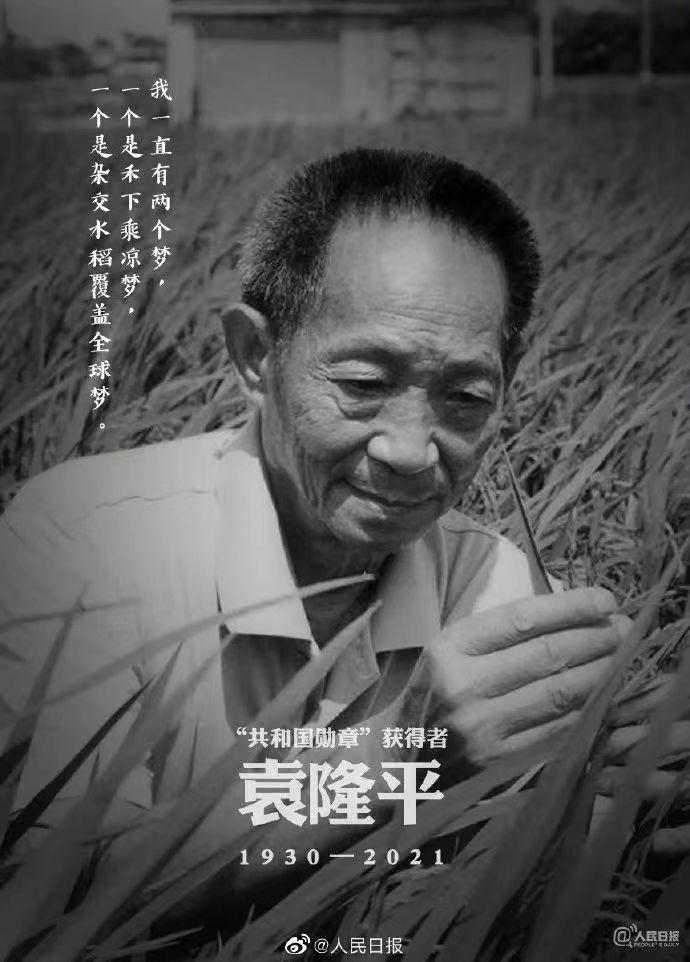

——當代神農袁隆平,一生永為“稻粱謀”

我畢生的愿望,是讓所有人遠離饑餓。

——袁隆平

愿我還能想起,面對一餐一飯之時,如洗碧空下翻滾的稻浪;愿我還能看著,吟詠《觀刈麥》的雋語之時,老農粗糙的雙手捧起的新糧;愿我還能聽見,此后風吹過稻花沙沙,應是他靈魂的回響。

“后來,歷史書上的人,真的成了歷史。”慢慢地我才明白, 那些與我們同時代的光芒熠熠的人,其實和伴隨我們的日月星辰沒什么區別,平時我們總不大會時常想起他們,我們總覺得他們永遠會在,因為有些人偉大到我們以為他沒有生老病死。然而,他們又與日月星辰不同,是西沉了就不會升起,劃過天幕就不會再回來。他們的光芒照耀的地方越多,我們就越會感覺到隨著他們的離去,時代的一部分也隨之定格。我們雖然無法抵御浪潮,但會永遠記得燈塔。

“后來,歷史書上的人,真的成了歷史。”慢慢地我才明白, 那些與我們同時代的光芒熠熠的人,其實和伴隨我們的日月星辰沒什么區別,平時我們總不大會時常想起他們,我們總覺得他們永遠會在,因為有些人偉大到我們以為他沒有生老病死。然而,他們又與日月星辰不同,是西沉了就不會升起,劃過天幕就不會再回來。他們的光芒照耀的地方越多,我們就越會感覺到隨著他們的離去,時代的一部分也隨之定格。我們雖然無法抵御浪潮,但會永遠記得燈塔。

遙記國士袁老,曾將畢生的夢想匯聚為二:其一,乃禾下乘涼之希翼:其二,乃推動雜交水稻覆蓋寰字之宏愿。袁老曾說,他夢見水稻長得有高梁那么高,穗子像掃帚那么長,顆粒像花生那么大,而他和助手坐在稻穗下面乘涼。最難忘的60年代,饑荒之難席卷華夏,饑殍遍野,滿地荒蕪。若非袁老領軍,三九嚴冬,步履不輟;三伏酷暑,志意猶堅,歷十年坎坷,終成雜交水稻之盛果,又何來今日河清海晏?“飽食者,當常憶袁公。”他的名字永刻大地, 他的靈魂向死而生。禾下乘涼夢,后輩不敢忘!

某種程度上,袁隆平的成功是從失敗中撿出來的。水稻雜種優勢現象并非我國最早發現、研究。早在上世紀20年代,就有美國人發現了水稻的雄性不育現象。但幾乎所有國家的研究都只停留在理論層面,屢次實驗失敗后,水稻是自花授粉作物,沒有雜種優勢,在當時幾無質疑。

就是在這樣的背景下,上世紀60年代,發現天然雜交稻株表現出明顯的雜交優勢后,原湖南安江農校普通教師袁隆平開始了他的研究。他提出“要利用水稻的雜種優勢,首推利用水稻的雄性不孕性”的設想,并設計出整套培育雜交水稻的方案,即培育出不育系、保持系和恢復系,然后通過“三系”配套,完成雜交水稻生產。按照這個思路,1964年,袁隆平找到了天然雄性不育株。兩年后,他發表了那篇著名的《水稻的雄性不孕性》,為雜交水稻發展奠定了基礎。但科研進展并不順利。“三系”配套的努力,前八年都失敗了。袁隆平記得,一直到1972年,也就是被視為研究突破口的“野敗”發現兩年后,還有人質疑甚至反對他的雜交水稻培育方案。

一次,雜交稻驗收,稻谷非但沒增產,稻草反而增加了近七成。風涼話四起。有人說,可惜人不吃草,人要吃草,你這個雜交稻就大有發展前途。袁隆平默不作聲。他像候鳥追著太陽,背著夠吃好幾個月的臘肉,轉乘好幾天的火車,前往云南、海南和廣東等地,只為尋找合適的日照條件。他幾乎住在育種基地,卸一塊門板,鋪一張草席,掛一頂蚊帳,和當地農民睡在一起。兩個兒子出生時,他都不在產房,在稻田。1973年,在第二次全國雜交水稻科研協作會上,袁隆平正式宣布秈型雜交水稻“三系”配套成功,在世界上首次育成強優勢雜交水稻。

一次,雜交稻驗收,稻谷非但沒增產,稻草反而增加了近七成。風涼話四起。有人說,可惜人不吃草,人要吃草,你這個雜交稻就大有發展前途。袁隆平默不作聲。他像候鳥追著太陽,背著夠吃好幾個月的臘肉,轉乘好幾天的火車,前往云南、海南和廣東等地,只為尋找合適的日照條件。他幾乎住在育種基地,卸一塊門板,鋪一張草席,掛一頂蚊帳,和當地農民睡在一起。兩個兒子出生時,他都不在產房,在稻田。1973年,在第二次全國雜交水稻科研協作會上,袁隆平正式宣布秈型雜交水稻“三系”配套成功,在世界上首次育成強優勢雜交水稻。

但考驗再次降臨,三系法成功后,我國很快開啟兩系法雜交育種技術研究,由袁隆平領銜。沒想到啟動不到兩年,就遭遇當頭一棒。一場異常低溫導致全國兩系育種大面積失敗。一時間,科研界不少人“唱衰”兩系育種,研究甚至一度被相關單位和一些科研人員放棄。袁隆平和全國秈型雜交水稻科研協作組重要成員頂著巨大壓力,重新研究兩系不育系的光溫敏特性,最終找到解決方法,讓兩系法起死回生,再次成為世界作物育種史上的重大突破。

質疑、失敗、挫折。在袁隆平的雜交水稻研究生涯中,這是常態。他的研究被當時的學術權威反對過,試驗田被惡意毀過,多次遭遇減產、絕收。但他從來無心咀嚼失敗的苦澀。“哪有搞科學研究不失敗的呢?失敗了就失敗了,不是說身敗名裂,人家不會笑你的。我這是在探索,跌跤就跌跤,我再爬起來再干,就是了。”袁隆平如是說道。

質疑、失敗、挫折。在袁隆平的雜交水稻研究生涯中,這是常態。他的研究被當時的學術權威反對過,試驗田被惡意毀過,多次遭遇減產、絕收。但他從來無心咀嚼失敗的苦澀。“哪有搞科學研究不失敗的呢?失敗了就失敗了,不是說身敗名裂,人家不會笑你的。我這是在探索,跌跤就跌跤,我再爬起來再干,就是了。”袁隆平如是說道。

禾下乘涼,稻隴金黃,家國同夢,消除饑荒。艾青曾言“個人的痛苦與歡樂,必須融合在時代的痛苦和歡樂里”。袁公出身優渥,書香門第,本可學優而仕,亂世調儻,他卻年少立志消除饑荒。從最繁華的地方來,到最艱苦的地方去,袁公此舉將腳下黃土與百姓飯碗放在心上,卿本一身書卷氣,甘面黃土背朝天。

誠然,個人夢想唯有與國家命運同頻共振,方能相得益彰,蜉蝣天地,論海一粟,個人力量雖微, 可積微則集眾。袁公以天下為已任,居廟堂之高則憂民,處稻田之遠則豎起“民以食為天”的堅實屏障。

學術困窘,理論突破,挑戰權威, 開星拓荒。重莫若國,櫟莫若德,從第一株“野敗”的尋覓到而今“海水稻”的培養,幾十載春秋是國士艱苦的求索,面對傳統權威蘇聯遺傳學說,他跳出畫地為牢的圈子,勇于選擇被視為悖論的孟德爾遺傳規律,技術攻關,理論突破,老百姓的飯碗中由糟糠變為了細糧。九州齊暗,萬民同哀,袁公逝實,精神永傳。

稻菽千重浪,人間谷滿倉。田間撫稻身影不再,生物教科書上喜悅和藹的笑容從此定格黑白,有的人,偉大到世人認為他永遠沒有生老病死,而當偉人卸下一生憂國憂民的疲意,身覆國旗,躺一方冰冷天地,世人才發覺:偉人也會老去,長存不滅的是精神。

《尋夢環游記》中有句話,“死亡不是生命的終點,遺忘才是。”他把人民放心間,人民便把他高高舉起。我明白,他沒有離開,他只是帶著種子走向了遠方,秋天到來時,稻穗在烈日下低頭,那是他在身后……而在我心里,他也應萬壽無疆,永遠健康,開著他的小車,帶著他的小貓,穿梭在他的實驗田,看著稻穗粒粒低垂。a

最后愿,稻菽千層浪,禾下好乘涼。

來源: 吉林大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

吉林大學

吉林大學