作者:沈雯 《原理》編輯

理論上,當兩顆中子星相撞時, 會產生比地球上最重的元素還要重的超重元素。 不過,這些超重元素非常不穩定, 他們會迅速通過裂變分解, 產生較輕的元素。 但一直以來,沒有人能夠證明宇宙中確實會發生這樣的裂變。 直到2023年12月7日, 在一項發表于《科學》雜志的研究中, 研究人員表示他們首次找到了 比鈾更重的元素發生裂變的證據。 要理解這是怎么回事,就讓我們從元素的起源開始說起。

元素周期表,大家都非常熟悉,它所包含的元素其實并不是一直都存在的。實際上,元素起源的故事要回到138億年前的大爆炸。在大爆炸后的約15分鐘, 宇宙中才產生了第一批的化學元素: 氫、氦和少量的鋰。 這三個元素也是元素周期表中的前三個元素,除了這三種元素外,早期宇宙中沒有任何其他更重的元素了。

隨著時間的推移,在大爆炸約一億年后, 宇宙中形成了第一批恒星。 在那之后,恒星便成為了元素的制造廠。在恒星的核心, 核聚變會使氫變成氦。 只要有足夠的燃料, 聚變就會一直發生下去。 但正如生命一樣,恒星也會死亡。在恒星的演化末期,隨著燃料的耗盡,它們會以越來越快的速度制造重元素。在一段時間內, 恒星內的氦會轉化為碳和氧。 之后,氧會聚變成硅、磷和硫。 在恒星漫長生命的最后階段, 它會產生像鐵這樣的金屬。一旦恒星開始產生鐵,就再也沒有任何事物可以阻止引力的無情摧毀。在不到一秒種的時間里,恒星會在自身的引力下坍縮,然后爆炸成超新星,向宇宙中噴射出新生成的元素。

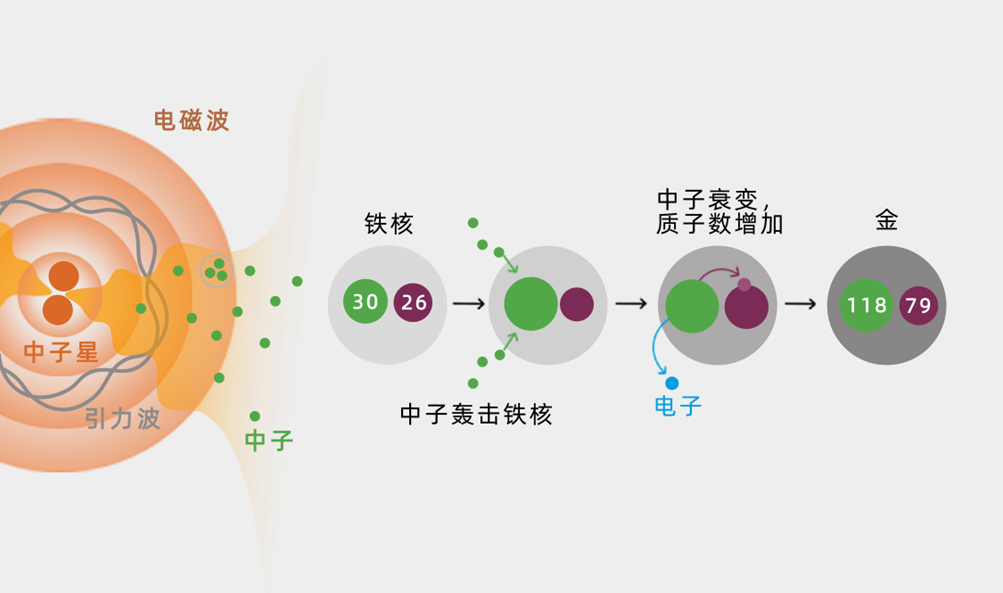

宇宙中最重的那些元素,都是由所謂的r過程,也就是快中子捕獲過程創造出來的。 在這個過程中,原子核會迅速地吸收中子, 然后經歷放射性衰變,從而產生新的元素, 比如鉑、金、鈾等重元素。

圖:當兩顆中子星相互并合時,中子和原子核(比如鐵核)會飛濺出來,一堆中子會在很短的時間內(通常不到一秒)聚集在原子核上,然后原子核中的中子會衰變,從而形成重元素(比如金)。

R過程需要大量的能量和大量的中子才能實現,所以,它常發生在富含中子的環境中,比如雙中子星并合。那些質量是太陽好幾倍的恒星,在死亡時,核心就會坍縮成中子星。幾年前,天文學家已經在一起重大的雙中子星并合事件中,證實了它會產生大量的重元素。

盡管科學家對于r過程的工作原理已經有了大致的了解, 但對于產生比鈾更重的元素的r過程仍就知之甚少。 而且由于r過程的發生條件非常極端, 因此也無法在實驗室中展開研究。

所以,在新的研究中,為了能更好地理解r過程, 研究人員對銀河系中的42顆非常古老的恒星中的各種元素數據, 進行重新梳理和檢查。 這些恒星都包含了r過程元素。

通過對這些恒星中發現的每種重元素的數量進行更廣泛的觀察,他們發現,在這些恒星中,元素釕、銠、鈀、銀的豐度與一組較重的元素存在相關性,當其中一組元素增加時,另一組中相應的元素也會呈正相關性增加。

在不同的恒星中出現這種現象的唯一合理解釋是,在重元素的形成過程中,存在一個統一的過程。研究人員在測試了所有的可能性后,認為裂變是唯一能夠重現這一趨勢的解釋。裂變基本上與聚變相反。它是指重元素分裂產生較輕元素時釋放能量的過程。

新的研究結果表明,一些r過程事件可以產生比鈾重的元素, 然后它們會衰變成在恒星中觀測到的元素。 換句話說, 位于元素周期表中段的一些元素,比如銀和銠,很可能是一些重元素裂變的殘余。更令人驚訝的是,研究人員發現,R過程可以產生裂變前原子質量數至少為260的元素,其原子核中的中子數遠遠超過質子。

這項研究不僅提供了宇宙中存在裂變的第一個證據,也大大加深了我們對元素形成的理解。

本文為科普中國·星空計劃扶持作品

作者名稱:沈雯

審核:張雙南 中國科學院高能物理研究所 研究員

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃