出品:科普中國

作者:李勃(陜西省生物農(nóng)業(yè)研究所)

監(jiān)制:中國科普博覽

編者按:為解碼生命科學最新奧秘,科普中國前沿科技項目推出“生命新知”系列文章,精選生命科學領(lǐng)域前沿成果,第一時間用通俗語言進行解讀。讓我們深入生命世界,探索無限可能。

在大千世界中,真菌的生物多樣性遠遠超出人類的想象。中國地大物博,造就了食用菌豐富的多樣性,蘑菇、香菇、平菇……這些我們餐桌上的常客,其實只是食用菌中極小的一部分。

你可能想不到,在它們繁多的種類中,有一些甚至還和我們的生肖有關(guān)!

眾所周知,每個中國人都有屬于自己的生肖屬相,十二生肖不僅可以用來命名每一個新年,我們在給各種事物取名時,也都喜歡和生肖扯上點關(guān)系,大自然中的蘑菇也不例外。

今天,就和大家聊聊這個有趣的話題:那些名字中帶有“十二生肖”的蘑菇有哪些?

鼠灰光柄菇

光柄菇屬于擔子菌亞門傘菌目,其主要特征是菌柄肉質(zhì),菌褶呈粉紅色,多生長于腐木上,也是香菇、木耳等食用菌椴木栽培過程中常見的雜菌。據(jù)統(tǒng)計,目前全世界光柄菇屬約有300余種。鼠尾光柄菇是我國光柄菇的一個常見種,在四川、青海、陜西、河北及江浙地區(qū)都有分布。有文獻記載該菌無毒性,但是由于仍缺乏充分科學數(shù)據(jù)支持,建議大家不要去嘗試食用它。

鼠灰光柄菇

(圖片來源:作者 攝)

牛肝菌

人們常說的牛肝菌,其實是對牛肝菌科和松塔牛肝菌科等真菌的統(tǒng)稱。目前全球大概有近400種牛肝菌,分屬于59個屬。在我國,最著名的當屬美味牛肝菌、皺蓋牛肝菌(俗稱“黃賴頭”)、蘭茂牛肝菌(俗稱“紅蔥”)等。

美味牛肝菌(左)和皺蓋牛肝菌(右)

(圖片來源:譚季釗 攝)

相信大家都聽說過牛肝菌“鮮、濃、肥、嫩”的美味傳說,然而,并非所有的牛肝菌都是可以安全食用的。

就拿云南人最愛的“見手青”來說,這其實是一類牛肝菌的統(tǒng)稱(包括了褐蓋牛肝菌等近40余種),因為菌子在撕裂后會由白色、黃色快速轉(zhuǎn)變?yōu)榍嗌妹_@類牛肝菌中不乏有毒種類,食用后會讓人產(chǎn)生各種匪夷所思的幻覺體驗,雖罕有致命的,但也頗為驚險。

此外,網(wǎng)孢牛肝菌屬的一些種類,如粉網(wǎng)孢牛肝菌,在野外常被當成是黃牛肝菌等可食用牛肝菌而誤食,這類蘑菇含有的毒素能夠引起胃腸道的強烈刺激和腸胃炎癥,在誤食后的6-18小時里,會讓你真正體驗到什么是“人間不值得”。

粉網(wǎng)孢牛肝菌(左,有毒)、黃牛肝菌(中,可食)和絨柄松塔牛肝菌(右,幼時可食)

(圖片來源:作者 攝)

虎掌菌

虎掌菌,學名叫作翹鱗肉齒菌,是齒菌科肉齒菌屬的一種野生食用菌,因菌菇粗壯、肉質(zhì)肥厚,形似虎掌而得名。

虎掌菌是一種典型的外生菌根菌,主要生長在北半球海拔2000米以上的高寒云杉林地中。在日本、德國和我國的四川、云南、西藏等地均有廣泛分布。

新鮮的虎掌菌肉質(zhì)細嫩,味道鮮美,且因富含多種氨基酸而具有濃郁的特殊香味,在歷史上很早就被視為名貴山珍,為歷朝歷代宮廷喜愛的貢品。在云南及藏區(qū),當?shù)厝讼矚g將虎掌菇放入烹熟好的肉制品中,用來防止肉食腐爛變質(zhì)。

翹鱗肉齒菌俗稱“虎掌菌”

(圖片來源:作者 攝)

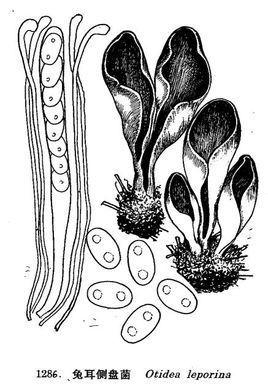

兔耳側(cè)盤菌

兔耳側(cè)盤菌是盤菌目火絲菌科側(cè)盤菌屬的一個物種,因其外形酷似兔子耳朵而得名。這種可愛的小蘑菇并不顯眼,通常高度只有3-5cm,寬度2-3cm,通常以群生或叢生的方式出現(xiàn)在夏秋季的針葉林或闊葉林地中。

對于該菌的研究并不多,也未見明確可食用的研究報道。兔耳側(cè)盤菌在我國分布廣泛,從東北的吉林到西北的陜西、甘肅,再到西南的新疆、云南等地均有發(fā)現(xiàn)。

兔耳側(cè)盤菌

(圖片來源:《中國真菌志-第四十八卷-火絲菌科》(左);作者 攝(右))

龍爪菇

龍爪菇是近年來食用菌市場上的一個新寵,尤以福建產(chǎn)的出名。這個名字頗有氣勢的蘑菇,外形上并不像龍爪,倒是和珊瑚菌非常相似。但它并非是珊瑚菌的一種,而是毛木耳(學名:黃背木耳)的一個新栽培品種。

毛木耳在生長過程中喜歡氧氣充足的環(huán)境,在生長發(fā)育過程中,會隨著生長環(huán)境中氧含量的不同而長成不同的樣子。當培養(yǎng)室(棚)內(nèi)空氣新鮮,氧氣充足時菌絲生長旺盛,蘑菇就會長成我們平時見到的木耳的模樣;但若在通風不良的條件下,由于環(huán)境中二氧化碳積累過多,子實體發(fā)育受到抑制,因此其耳片不能正常伸展,耳基不易分化。因此,通過特定條件的誘導,毛木耳就能長成類似珊瑚菌的模樣。

龍爪菇口感極佳,脆嫩鮮爽,風味獨特,深受消費者的青睞,已成為許多高端餐飲店中的特色菜品。

龍爪菇(左)珊瑚菌(右)

(圖片來源:作者 攝)

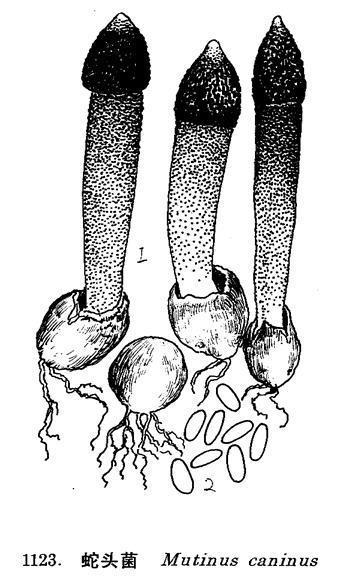

蛇頭菌

蛇頭菌因外形酷似蛇頭而得名,它是擔子菌亞門鬼筆目下的一個屬,在國內(nèi)共有11個種,且分布廣泛,在華北、華中、西北、西南各地都很常見。

蛇頭菌的菌柄呈圓柱形,菌蓋呈鮮紅色,菌蓋頂端長有惡臭氣味的粘稠狀孢子。和其他鬼筆目的真菌一樣,蛇頭菌一般喜歡生長在田園或竹林中,尤以夏季的竹林中最為多見。除了有一種異常難聞的臭味以外,它們的蘑菇形態(tài)奇特、顏色鮮艷,所以只要留心很容易就能發(fā)現(xiàn)它們。

鬼筆目中除了竹蓀以外,目前還沒有發(fā)現(xiàn)其他被廣泛食用的種類。關(guān)于蛇頭菌是否可食,也未見明確報道,所以建議大家還是以觀賞為宜,切勿食用。

蛇頭菌

(圖片來源:《中國真菌志-第二十三卷-硬皮馬勃目柄灰包目鬼筆目軸灰包目》(左);作者 攝(右))

馬勃菌

馬勃,俗稱馬糞包,屬于擔子菌亞門灰包目馬勃科,主要包括馬勃屬、禿馬勃屬、栓皮馬勃屬、脫蓋馬勃屬等,種類繁多且分布廣泛。

馬勃雖然其貌不揚,在我國卻有悠久的藥用歷史,是清熱解毒、收斂止血的良藥。

雖然種類很多,但是馬勃科的蘑菇看起來都大差不差,形狀大多都呈近球形、梨形,顏色初期接近白色,后逐漸變深成土黃色、褐色或深褐色。蘑菇頂部在成熟時會裂開口,向外噴射淺煙色的孢子。在馬勃孢子尚未成熟時(內(nèi)部成白色),有些種類如龜裂馬勃的幼嫩蘑菇可以食用且味道鮮美。

馬勃喜歡生長在砂壤土和腐朽樹木、落葉、糞草等有機質(zhì)物質(zhì)豐富的環(huán)境中,其基部的根狀菌絲索起到了固定的作用。一般在夏末、入秋雨后,或是雨水豐沛的7、8月份,我們往往能在灌木叢或者是樹林中的枯枝落葉層上找到它。

大馬勃(A)、龜裂馬勃(B)、硬皮馬勃(C)和長柄梨形馬勃(D)

(圖片來源:作者 攝)

羊肚菌

羊肚菌,可以說是久負盛名的美味食用菌了,因其菌蓋呈褶皺網(wǎng)狀,頗似羊肚,再加上酷似老北京爆肚的脆嫩口感和其豐富的營養(yǎng)而得名。雖然和我們平時常見的那些傘形蘑菇一樣,羊肚菌也有菌柄和菌蓋,但在分類上,它屬于子囊菌亞門盤菌目。

羊肚菌是一類喜歡涼爽環(huán)境的大型真菌,其最適宜生長溫度為15~22℃,因此主要分布在北半球的溫帶和寒帶地區(qū)。而近年來實現(xiàn)人工栽培以后,大棚里的羊肚菌甚至可以提前到一月中旬出菇,堪稱蘑菇界的“開春第一鮮”。

現(xiàn)有的羊肚菌物種可以大致歸為三類:即黃色羊肚菌支系(27種,主要分布在東亞)、黑色羊肚菌支系(32種,在北半球分布廣泛)和變紅羊肚菌支系(僅3種,局限性分布在危地馬拉、墨西哥、新幾內(nèi)亞等亞熱帶地區(qū))。而我國的羊肚菌種類豐富,已發(fā)現(xiàn)超過30種。目前國內(nèi)外可實現(xiàn)人工栽培品種主要以黑色羊肚菌支系的六妹羊肚菌、七妹羊肚菌和梯棱羊肚菌為主。

黃色支系的粗柄羊肚菌(左)和黑色支系的七妹羊肚菌(右)

(圖片來源:作者 攝)

要注意的是,有毒的鹿花菌與羊肚菌外形頗為相似,經(jīng)常因為野外采集誤食而引起中毒甚至死亡。因此建議大家,要吃羊肚菌還是從正規(guī)渠道購買,畢竟美食雖好,但生命無價。

猴頭菇

猴頭菇,是擔子亞門齒菌科的一種真菌,野生的猴頭菇個頭圓而厚,常生長于樹干上,布滿針狀菌刺,形狀極似猴子的頭,故而得名。

猴頭菇在我國東北、華北和西南地區(qū)都有廣泛分布。由于它肉質(zhì)鮮美,營養(yǎng)豐富,自古就有“山珍”的美名,與熊掌、燕窩和魚翅并列為“四大珍饈”(保護野生動物,倡議拒食野味)。

在過去,猴頭無法人工栽培,全靠人力在深山中采摘野生資源,因而物以稀為貴。據(jù)史料記載,在清代一兩干猴頭的價格堪比數(shù)十噸大米,是只有皇親貴胄才能獨享的奢侈品。如今,隨著人工栽培技術(shù)的成熟,猴頭菇已經(jīng)走入尋常百姓家。

猴頭菇(圖片來源:作者 攝)

雞樅菌

雞樅屬于擔子菌亞門傘菌目的白蟻菌屬。關(guān)于名字的由來,清代《黔書》中的解釋最形象:“雞樅菌,秋七月生淺草中,初奮則如笠,漸如蓋,移晷分披如雞羽,故曰樅。”

雞樅初奮如笠(圖左),漸如蓋,移晷分披如雞羽(圖右)

(圖片來源:veer圖庫)

自然界中好吃的蘑菇,大多都有一個共同特點,即它們的生長依賴于與植物根系形成的共生關(guān)系,牛肝菌、羊肚菌、虎掌菌等美味食用菌均是如此。而雞樅卻走了一條截然不同的生存之路,它選擇了與動物界的白蟻共生。

研究發(fā)現(xiàn),雞樅的味美主要得益于其自身富含的十余種氨基酸,而其中谷氨酸含量最高。眾所周知,谷氨酸具有給食物增鮮的作用,再加上雞樅相較其他蘑菇具有較高的蛋白質(zhì)含量,所以便有了“其味似雞”的說法。

白蟻與雞樅菌共生巢

(圖片來源:南華縣人民政府官網(wǎng))

由于雞樅與白蟻間復雜的共生關(guān)系尚不明晰,因此目前國內(nèi)外尚無明確的實現(xiàn)其人工栽培的報道。這兩年,常有商販用“黑皮雞樅”冒充雞樅來欺騙顧客。

盡管被稱為“黑皮雞樅”,但它其實跟雞樅沒有半毛錢關(guān)系,它的學名叫作卵孢小奧德蘑,因為口感脆嫩,且外形與雞樅有幾分相似,所以它常被用來冒充雞樅售賣。這種蘑菇在國內(nèi)早已實現(xiàn)人工栽培,其價格僅為雞樅的四分之一。所以,各位以后再要吃雞樅,可得多個心眼留神看仔細了。

卵孢小奧德蘑

(圖片來源:中國科學院昆明植物研究所)

狗尿苔——晶粒鬼傘

狗尿苔,是擔子菌亞門鬼傘科真菌晶粒鬼傘的俗名。之所以名字起得如此“接地氣”,是因為這種蘑菇適應環(huán)境的能力實在是太強了!

鬼傘的拉丁名Coprinus本意是“動物糞便”,作為腐生真菌,它幾乎算是“給點陽光就能燦爛”。在自然界,晶粒鬼傘通常在闊葉樹的樹樁、樹干基部、倒木上密集成群出現(xiàn),有時它也會從地面下的腐木長出。而在城市家居環(huán)境中,只要夠潮濕,木質(zhì)的柜子、地板、拖把這類富含木質(zhì)素和纖維素的家具裝飾等物件都有可能成為晶粒鬼傘的萌發(fā)之處。

晶粒鬼傘

(圖片來源:作者 攝)

晶粒鬼傘最大的特點是菌蓋表面的白色顆粒,這些細小的粉狀顆粒像礦物晶體一樣,在光線照射下就會變得亮晶晶的,這也是晶粒鬼傘名字的由來。不過呢,這些晶粒可經(jīng)受不住風吹雨打,很容易就會脫落不見,所以僅在較為幼嫩新鮮的蘑菇菌蓋上才能觀察到明顯的晶粒。

鬼傘科的很多蘑菇都含有的一種叫作鬼傘氨酸的化合物,這類化合物會與酒精產(chǎn)生反應,因此在飲酒后食用它可能會引發(fā)人體出現(xiàn)嚴重的惡心、嘔吐、心悸、四肢刺痛等癥狀。

所以,還是建議大家不要隨便吃它。畢竟,如果是個好吃的蘑菇,它的名字應該不會和“屎”、“尿”扯上關(guān)系了。

豬苓

豬苓是擔子菌亞門多孔菌科的真菌,主要是由菌核和子實體(也就是我們常說的蘑菇)兩部分構(gòu)成,子實體是從地下菌核上長出的可食用部分,俗稱“豬苓花”、“千層蘑菇”,味道鮮美。而菌核生于地下的土層中,是一種名貴的中藥材。之所以叫它豬苓,就是因其菌核外表黝黑,形似豬屎而得名。

豬苓是名貴的真菌類藥材,在我國已有 2500 多年藥用歷史,其藥用價值最早記載于《神農(nóng)本草經(jīng)》。豬苓在北半球分布廣泛,在我國的陜西、山西、云南、四川等省具有悠久的栽培歷史。

豬苓菌核(左)(圖片來源:作者 攝)

菌核上長出的子實體(右)(圖片來源:參考文獻9)

豬苓大多分布在海拔 500-2000 m 山區(qū)斜坡,喜歡半陰半陽的坡地林中,其伴生樹種常見的有樺、槭、橡、楊等。在夏季,豬苓的子實體從地下菌核內(nèi)生出,形成叢生狀,多時可達數(shù)百個,也被稱為“豬苓花”或“千層蘑菇”。

豬苓最特別的地方,在于它的生長離不開蜜環(huán)菌的共生,如果沒有蜜環(huán)菌的參與,豬苓自身就無法生長繁殖。而豬苓、蜜環(huán)菌以及樹木三者之間形成的復雜關(guān)系,至今還是科學家們研究的熱點。

小結(jié)

在餐桌以外的地方,食用菌與我們的生活也有著密不可分的聯(lián)系。

在40多年的發(fā)展中,食用菌產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國第五大農(nóng)業(yè)種植業(yè),被譽為“點草成金、變廢為寶”的綠色產(chǎn)業(yè)。中國工程院院士、菌物學家李玉曾在第一屆菌物科學與工程國際大會上表示:“我們要把‘蘑菇飯碗’牢牢端在中國人自己的手里”。我國食用菌產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值高達3000多億元人民幣,產(chǎn)量已占全球75%以上,為中國做出了巨大貢獻。

此外,依然有許多科學家致力于為我國人民選育出更多、更優(yōu)質(zhì)的菌株及品種,在擴充百姓食譜的同時,也為解決菌物食用安全及生物多樣性保護問題貢獻著力量。

未來,或許我們會在餐桌上見到更多樣、更美味、更具有經(jīng)濟價值的食用菌。

參考文獻:

1.韓鴻翼等.浙江省境內(nèi)光柄菇屬的分布及特征特性觀察. 食藥用菌,2016,24(6)

2.李泰輝等.中國食用牛肝菌的種類及其分布. 食用菌學報,2002,9(2)

3.才媛. 翹鱗肉齒菌化學成分及藥理活性的研究. 吉林農(nóng)業(yè)大學, 2013

4.莊文穎. 中國真菌志-第四十八卷-火絲菌科. 科學出版社,2014

5.巫仁高等. 龍爪菇培養(yǎng)技術(shù)優(yōu)化. 中國食用菌, 2022,41(3)

6.劉波. 中國真菌志-第二十三卷-硬皮馬勃目柄灰包目鬼筆目軸灰包目. 科學出版社,2005

7.賀新生等. 中國羊肚菌屬種類及名稱. 食用菌,2021,43(1)

8.冶曉燕等. 最常見的蘑菇-狗尿苔. 生物學通報,2020,55(6)

9.李萍. 豬苓生物學特性的研究. 西北農(nóng)林科技大學,2007

來源: 中國科普博覽

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽