人們已對城市歷史建筑的保護產生了廣泛的共識,認識到它們承載著歷史和集體經驗,不可再生。然而城市在維護老房子外部風貌和內部功能的同時,也要考慮到維護老房子與城市居民的情感連接。徹底流失了原住民和原真性生活風貌的歷史建筑,并不能真正傳承城市的文脈。2022版《上海手冊——21世紀城市可持續發展指南》文化篇收錄了上海的“建筑可閱讀”案例。該案例在實踐過程中,以“建筑是可以像書本一樣被閱讀的”這樣一種富有文學色彩的方式,喚起本地居民乃至外來訪客對城市歷史建筑的興趣與熱情,讓他們熱衷于走進老房子,了解老房子,甚至通過自媒體平臺,自發成為城市文脈的守護者與推廣者,從而提升了人們對城市家園的歸屬感與情感韌性。這無疑是一個用文化的方式、持續傳播城市遺產多元價值的良好實踐。

▲ 浦東美術館保護老建筑和留住原住民

多元文化的碰撞,被上海這座城市巧妙地轉化為城市發展的驅動力,形成極富特色的“海派文化”。中國科學院院士鄭時齡先生指出,這種具有較強兼容性的文化,反映在建筑上就是一種多元混合、疊加和折中的文化,使上海具有復雜而又多樣的建筑形態。經過近30年的探索,上海已形成了符合當地歷史建筑特點和現實的文化遺產保護機制與方法。但伴隨著保護行動的深入,上海也面臨著一個必須要解決的問題,即如何讓生活在傳統街區的本地居民認識到維護建筑遺產的重要性;如何讓他們自覺地參與其中、延續歷史街區的生命力。與新城區相比,傳統街區必然會在一定時期內面臨基礎設施老化、建筑功能衰退等居住難題。對此,居民會形成兩種選擇,一是因為居住條件過差而產生怨言,質疑保留老街區的行動;二是外遷流向新城區,使即便得到了妥善維護的老街區也會因為原住民的流失,而使其所承載的獨特地域民俗文化和集體記憶趨于斷裂,乃至消失。歷史街區和老建筑在“修舊如舊”的基礎上,應當首先完成居住功能的提升。在此基礎上,上海也意識到有必要筑牢市民與歷史遺產之間那道深厚而綿長的情感線,讓市民更懂老建筑,更愛老建筑,更愿參與續寫老建筑生命力的新篇章。這顯然不是歷史建筑保護條例或城市規劃方案所能做到的。上海選擇了用文化的方式來解決歷史文脈的接續問題,提出了“建筑可閱讀”項目。

▲ 廣富林遺址

項目正式推出前,上海已經劃定了44片歷史風貌保護區,并承諾有64條馬路將“永不拓寬”。這些馬路將保持原有道路的寬度和相關尺度,并嚴格控制沿線開發地塊的建筑高度、風格、間距等。此舉引發了上海本土作家的創作熱情,他們參考查閱了史料,用虛實相間的文字追溯了這些街道所承載的上海故事。正如2008年出版《永不拓寬的街道》一書的上海作家陳丹燕所言,“這樣,這個城市的記憶和歷史就成為城市生活中可觸摸的、可感受的一部分,而不再會消失得無影無蹤了。”這些都為項目的推出提供了鋪墊。

可閱讀的建筑和閱讀建筑的人

2017年5月,上海首次提出“建筑是可以閱讀的,街區是適合漫步的,城市是有溫度的”。而“建筑是可以閱讀的”,這個富有文學色彩的、對城市歷史表達了高度尊重的表述,迅速引發了更廣泛人群的興趣。作家和市民自發掀起了“上海建筑”“上海馬路”的寫作熱,由此誕生了大量有關上海歷史建筑與遺跡的書籍和網絡文章。在各界對歷史建筑的保護形成情感共識的基礎上,2018年,上海市政府正式啟動“建筑可閱讀”工作,由市文旅局主導推進。此項目為了吸引一批熱衷閱讀建筑的市民游客,迄今已由淺入深,完成了若干次迭代升級:

從掃碼閱讀、建筑開放著手,開啟全市“建筑可閱讀”之旅。2018年起,“建筑可閱讀”從6個中心城區逐步向16個區推進,一方面讓更多經過修繕的老建筑對外開放;另一方面為老建筑設計“介紹二維碼”,讓市民可用手機掃碼,通過語音介紹、視頻播放、VR互動等方式,閱讀建筑背后的故事。

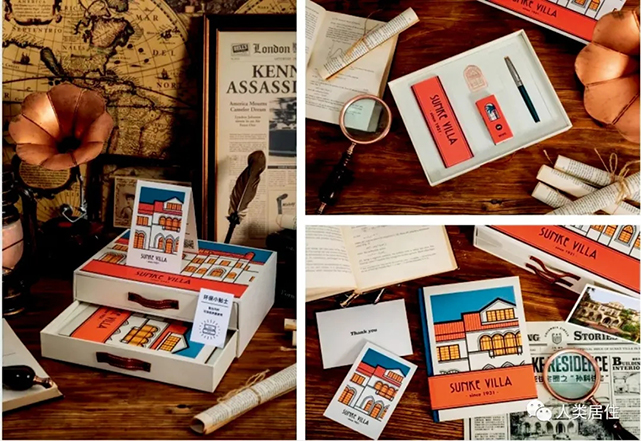

▲ 掃二維碼即可閱讀建筑故事從社會參與、全民互動著手,推動“建筑可閱讀”的廣泛覆蓋。項目通過開展“全民評”“全民講”“全民拍”“全民游”“全民創”活動,引導市民以多樣化的方式閱讀建筑,且通過市民的創作,為上海增添了更多與老房子相關的音頻、影像資料。這些活動也聚攏了企業的力量,包括為市民游客提供在線上點評建筑特色的美團、構建建筑音頻故事數據庫的蜻蜓FM、形成旅行熱門話題的社交媒體小紅書、展陳“建筑可閱讀”文創產品的實體書店大隱書局等。從大膽創新、尋求突破著手,形成“建筑可閱讀”的文旅合作。2021年上海旅游節以“建筑可閱讀、城市微旅行”為年度主題,由20余家媒體共同推出《“建筑可閱讀”十二時辰全媒體大直播》。直播以上海晨昏日夜的十二個時辰為經線,以深入申城各處的“城市微旅行”腳步為緯線,介紹了全市150多處優秀建筑。旅游節期間,一些旅游巴士化身為“建筑可閱讀”專線巴士,配備講解員講述沿途城市地標的故事。“建筑可閱讀”也因此成為重要的文化IP,如圍繞經典的武康大樓已推出口袋書、雪糕、咖啡、餅干、香薰等伴手禮和創意產品。

▲ 上海城市微風扇子

▲ “建筑可閱讀”專線巴士

▲ 淞滬館文創雪糕

從資源整合、頂層設計著手,推動“建筑可閱讀”服務體系建設。如發布“建筑可閱讀”官方形象標識,并為市民設置可一站式查詢所有信息的“建筑可閱讀”微信小程序;聯合60余家相關建筑業主單位、文商旅企業、文博單位、社會組織、新媒體平臺等成立了“建筑可閱讀”聯盟;發布《上海市“建筑可閱讀”工作規范》;同時,還打造了一支全民參與的志愿者隊伍,由文化遺產、建筑、旅游、傳媒等領域專家、市民、講解員組成。

家園的歸屬感和城市的故事性

上海實踐的創新之處在于,用文化的方式成功激起了本地市民對遺產保護與開發的興趣,并因此加深了對家園的歸屬感。

▲ 金色爐臺

“建筑可閱讀”以廣泛參與的方式,引導市民認可遺產價值形成情感連接。通過活動,上海本地的作家、藝術從業者、學者、市民、企業等不同程度地參與了建筑史料的收集、寫作與傳播工作。專業人群采用了文獻調研、田野調查、口述歷史等方式記錄建筑的“來龍去脈”;非專業人士則在史料基礎上不斷添加與建筑相關的生活記憶和情感信息;還有許多市民化身志愿者為外來游客講述上海故事。廣泛參與有助于本地居民對建筑遺產的價值產生深層次的認可與尊重。他們可能在閱讀故事的過程中喚起對家園的歸屬感,也可能在“逛馬路、穿弄堂、講故事”的過程中與老建筑構建起全新的情感連接。市民從建筑的“參觀者”“閱讀者”,逐步轉變為建筑的“守護者”“解讀者”,最終成為活化和振興歷史街區的“推動者”。他們在參與過程中積累起來的“信任資本”,也可以成為城市治理的有效社會資源。

▲ “建筑可閱讀”宣傳大使微旅行

“建筑可閱讀”也逐漸為上海孵化了一個新的文化IP,產生了較大的溢出效應,經與旅游產業、創意產業進行結合,為城市的經濟發展做出了貢獻。上海一方面利用此IP構建特色旅游路線、開發周邊文創產品。值得一提的是,疫情影響了旅游產業的發展,而基于本地遺產的老房子旅游線成為特定情境下的補充產品,使當地社會和個人受益。

▲ 上生·新所海派文創禮盒套裝

另一方面,通過發布“建筑可閱讀”的官方形象標識,上海提煉出了體現獨特內涵的城市形象視覺符號,為講好城市故事提供了新的載體與可能。“建筑可閱讀”活動始終強調上海的老建筑是應該被置于整體街區之中、置于市民的日常生活場景中、置于城市從過去到未來的發展框架中,來加以“閱讀”和欣賞的。從這個意義上說,推廣和宣傳上海的建筑,就是在宣傳上海這座城市,得以讓全世界了解這座城市的淵源、精神與品格。

來源: 人類居住

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國城市規劃學會

中國城市規劃學會