我喜歡吃炒雞蛋。有時晚餐如要加菜,我便會向母親提議吃雞蛋,但常聽到她這樣回答:“今天桌上有土豆,土豆和雞蛋不能一塊吃,有毒。”家鄉盛產海鮮,我卻從未見父親就著魚蝦下酒,“海鮮配酒容易痛風。”我想,在國人的潛意識里,這就是食物相克的說法吧。

但有些飲食現象,又不免讓人心生疑慮:雞蛋不能配土豆,可“土豆絲灌餅”卻在大江南北的集市小攤被奉為佳肴;海鮮不宜配酒精,而江浙名菜“醉蝦”卻備受追捧。流傳千載的“食物相克說”,卻與我們的日常飲食自相矛盾,甚至格格不入。如此,所謂的食物相克,似乎未免有偽科學的嫌疑了。

通過生物學上的科學分析,甚至僅利用高中課本的生物學知識,我們都可以直接看穿食物相克論所存在的謬誤。下文以四個典型說法為例,進行具體證偽。

(一)土豆與雞蛋搭配有毒

土豆主要含淀粉、纖維與維生素,雞蛋則是優質蛋白,兩者不存在產生有害物質的化學反應。全世界不少人,都是吃著土豆派、土豆灌餅、土豆蛋糕健康生活的——兩者相克的說法不攻自破。

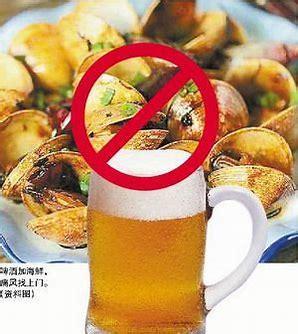

(二)海鮮配啤酒導致痛風或過敏

兩者不存在相克關系,問題在攝入人群。比如,糖尿病人大量食用白糖和巧克力,導致病情惡化,難道能斷定是“白糖與巧克力相克”嗎?同理,海鮮與啤酒皆為高嘌呤食物,大量食用會使血液尿酸升高。若為高尿酸人群食用,才會增加痛風風險。另外,肉類、大豆等亦為高嘌呤食物,這些食物不論怎么搭配,都會對痛風患者或高尿酸人群不利。

(三)雞蛋與豆漿會降低營養價值

這個說法就相當有“架勢”了:“豆漿的胰蛋白酶抑制物,會抑制雞蛋中的蛋白質的消化。”其實,用高中生物的知識就可輕松破解:煮熟的豆漿,胰蛋白酶早已因為高溫失去活性,不會發生如上現象。

(四)螃蟹不能配柿子,否則會產生砒霜

“螃蟹內的五價砷會與柿子中的維生素c反應,生成三價砷,即砒霜中砷的形式。”首先,兩者反應不會產生三價砷。而且,螃蟹中的砷是非常微量的,要達到有害劑量,需要一次性吃下三百斤的螃蟹,再吃夠足夠的柿子,還要保證攝入物能全部在體內進行了反應,才會可能導致致死中毒。也就是說,還沒等到“毒發”,人早就被撐得半死不活了。

通過由上分析,結合其他例子,我們不難看出“食物相克說”的幾個特點:1.“拋開劑量談毒性”。2.假借科學、真中摻偽,且常存在低級錯誤。3.原因與結果張冠李戴,或是無中生有。4.忽略人群、烹飪方式等的特殊性,將特殊現象武斷為普遍現象。

當然,食物相克的結果可能正確。但即便正確,也往往是主觀經驗判斷產生的巧合,缺乏科學依據。這些經驗本身,仍舊是不科學的。

其實,前輩們早就對食物相克論進行研究和證偽。比如,1935年,南京大學教授鄭集通過試驗來驗證“食物相克”導致疾病的說法。他搜集了民間傳說中的184對相克食物中的14組食物讓動物和人試吃,在食后24小時內,所有被試動物及人的一切體征都正常;2008年與2009年,中國營養協會聯合諸多高校進行更嚴格的實驗,受試者的生命體征也均為正常。

我們可能會奇怪,早已被證偽的食物相克論,在如今的現代社會,憑什么還能大行其道?甚至于我們自己的潛意識中,可能都認同家長言傳身教的“食物相克說”。這些現象的產生,本文認為,主要有如下幾個原因。

**第一,是我們的文化傳統所致。**中國重視經驗,在理性思維上遜于西方。因此,由經驗產生的觀點和判斷,能較容易地為我們所接受。像《本草綱目》這樣的巨著,也主要是靠李時珍行醫采藥的經驗。同時,中國文化含有貴古思想,“言必出周孔”,愈古愈好,更使得人們重視前人經驗了。

古人面對一些疾病,找不出原因,就從飲食下手,陰差陽錯地就得出某某食物相沖的結論。這些經驗就這樣被迷迷糊糊地流傳至今。

**第二,教育水平的不足。**古代廣大群眾的生活條件較為艱苦,馬馬虎虎地生活中,常存在烹飪不當、保存不當等飲食問題。而且古人重視經書文理,缺乏科學知識教育,對于這些飲食問題可能無法給出科學解釋,就只能用“食物相沖說”含糊其辭了;90后、00后的父母輩,生于十年動亂及知青下鄉的文化斷層時代,存在基礎知識和常識的不足,缺乏對偽科學的判斷能力。

**第三,生活質量提高的需求和媒體發展的有意為之。**改革開放的春風給我們送來小康富足,生活基本需求得到滿足,自然會追求更精致、更健康的生活,“食物相克論”正好迎合人們的健康高質生活的需求。同時,迅速發展、嗷嗷待哺的媒體行業需要流量。飯桌是大眾的頭等大事,在與人民生活息息相關的飲食上大做文章,自然能滿足媒體盈利的目的,“食物相克論”則是再好不過的題材了。

從食物相克論的背后,隱隱顯現文化傳承的問題。“取其精華,去其槽粕”的原則,應用于此處再合適不過了。在強調保護詩詞歌賦、戲曲燈會這些文化遺產的同時,是否也要重視那些,植根于國民觀念中的、抽象的、思維式的傳統文化因素?

雖然,“食物相克論”本身是欠科學性的、存在大量謬誤的,但不可否認,它蘊含了中華民族獨有的養生哲學,反映出中華先民對飲食生活的獨特思考,體現了中華民族在思維、觀念等方面的民族特性。“食物相克論”有它的文化價值。那么,對于“食物相克論”,或者是其他類似的傳統文化觀念(本身錯誤但是反映民族性),是否需要、或者如何傳承呢?

全部否決是不合適的。我們可以不認同它們本身的內容,但不能完全摒棄它們,因為它們象征的是古人的生活、思考,是中華民族的剪影。通過這些觀念,我們才能認識到古人的所思所想,進而窺探那個時代的樣貌。

“取其精華”,何為精華呢?錯誤的觀念本身是不可取的。或許,可取的是觀念所反映的種種。正如,商代甲骨上的鬼神信仰,于現代社會并不可取,但通過這些信仰,我們能夠了解商人的社會樣貌、行為模式、生活方式。“食物相克論”,我們不必相信,不必接受,但我們要保留它們,并借此了解那些相信“食物相克論”的古人們,他們的所思所想,所作所為。

來源: 南京農業大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

南京農業大學

南京農業大學