五一假期是旅游好時機,但旅途勞累、高溫暴曬等可能致人中暑。提前了解“中暑”及應對常識,可以讓我們的出游更安全。

中暑是一種與環境高溫相關的疾病,輕者可能有頭暈、無力、嘔吐等表現,重者可發生熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭、熱休克等,發現或處置不及時也有可能會導致嚴重不良后果,如多個臟器功能衰竭,導致生命危險。中暑多見于在高溫環境下長時間作業的年輕人,如從事重體力勞動或劇烈運動;也見于沒有重體力勞動的老年人或兒童,以及體溫調節能力和適應能力差或者有基礎疾病者;甚至見于暑期的產婦、露天下被關在門窗密閉的汽車內的人員等。

中暑表現

中暑表現是多種多樣的,如在高溫環境下活動一段時間后,出現乏力、大量出汗、惡心、胸悶、心慌、頭痛、頭暈、眼花、耳鳴、動作不協調、站立不穩、體溫正常或略高;或者出現皮膚潮紅、灼熱、體溫升高,面色蒼白、脈率增快、血壓下降、皮膚濕冷等周圍循環衰竭表現;嚴重者出現肢體痙攣、暈厥、昏迷等表現。此外,還可能出現橫紋肌溶解(簡單地說,就是骨骼肌發生了滲漏壞死)、腎功能衰竭、呼吸衰竭等嚴重并發癥。

中暑了怎么辦?

發生中暑,首先要迅速脫離高溫、高濕、日曬環境,至陰涼處、通風處靜臥,避免高強度運動和重體力勞動。有條件的要將病人置于空調環境,盡可能去掉衣物以助散熱。神志清楚者及時補充含鹽清涼飲料,如淡鹽水、冷西瓜水、綠豆湯等。輕者經以上處理即可恢復;重者需要至醫院診治,除了監測重要的生命體征外,積極補充液體和電解質、降低核心體溫是中暑治療的核心。

中暑高熱者要迅速降低核心體溫(測量肛溫或耳溫),爭取在半小時左右將核心溫度降至39度以下,同時注意生命體征、神志變化及各臟器功能狀況,早期發現并處置并發癥。降溫措施多主張采取物理降溫措施,如去除衣物,身上灑上自來水,用風扇吹風加強蒸發等來降溫,或者更積極地,將身體(頭部除外)浸于冷水中降溫,或不斷用冷水擦浴身體。不用擔心水溫過低,有關醫學指南甚至推薦使用冰水(0-4攝氏度)。還有一些其他降溫方式,如冰袋、冰帽、冰毯,但是沒有證據表明其效果更好。

因為導致體溫升高的機制不同,中暑的高熱并不等同于炎癥的“發熱”(即咱們平時說的“發燒”),因此不能使用常用的解熱藥物(如阿司匹林、對乙酰氨基酚等)。另外,也不建議酒精擦浴。

中暑可防

高溫中暑重在預防。如改善高溫、高濕的作業條件,加強隔熱、通風、遮陽等降溫措施,外出時注意防曬;適當多喝含鹽清涼飲料,不是口渴后才補充水分;注意飲食和休息,休息不足、疲勞和饑餓條件下也易于發生中暑;使用空調降溫,或多次到空調環境降低體溫,即使短時間在空調環境留滯,也會大幅度減少熱休克的發生,尤其是老年人和兒童、體弱、等機體調節能力差的人群,但使用空調時也要避免空調風直吹或者溫度調得過低。

也提醒大家注意天氣和節氣。天氣,就是注意天氣預報和自身感受,這實際都體現在目前的一些APP中,除了有溫度、濕度,還有體感溫度(更重要)。在夏季,如果自己覺得天兒比天氣預報的還要熱時,那就要注意一下中暑的風險了。節氣呢,中暑的“暑”,意思是“熱如煮物也”,“近濕如水之蒸”,將高溫高濕的特點表述得很傳神,暑期三伏天就具有這種特點,是中暑的高發季節。

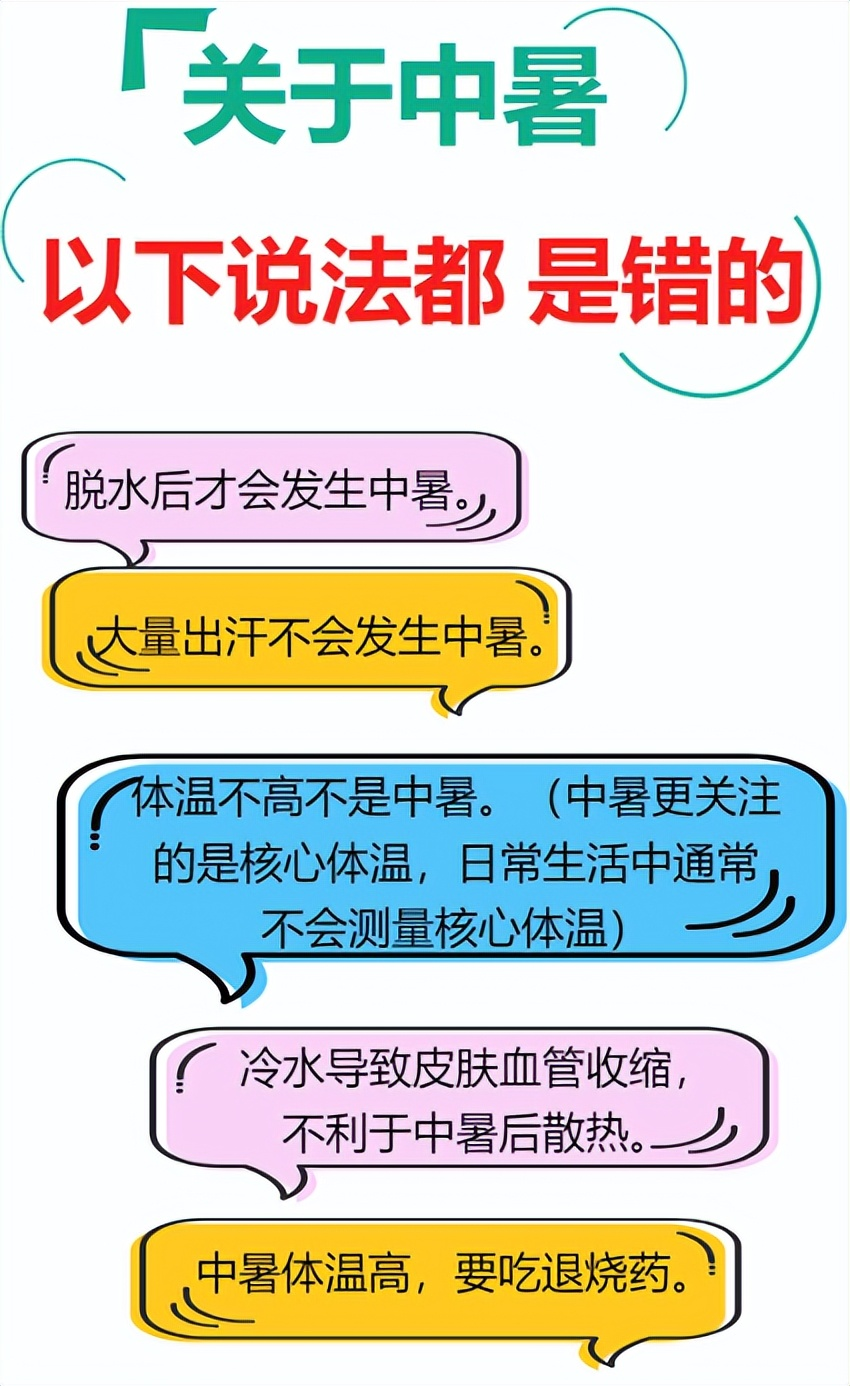

中暑的誤區

中暑?熱射病?糾結的名稱

中暑和熱射病,有啥不同?其實也不用糾結,直接說中暑,大家也都理解,都是熱導致的相關疾病表現。可以認為熱射病是中暑的危重階段,也有人認為,熱射病就是中暑。

疾病都有不同的發展階段,不同的階段有相對不同的特點。中暑也是這樣,有的表現為肌肉疼痛和痙攣(熱痙攣)、短暫意識喪失(熱暈厥),再嚴重就是熱衰竭和熱射病;有的主要發生在太陽曝曬情況下(日射病)等等。實際上經常混合存在,你中有我我中有你,有時候也不必要加以區分,甚至就把中暑等同于熱射病。

來源: 中國數字科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學技術館

中國科學技術館