每年的4月25日是世界防治瘧疾日,這一天旨在提高公眾對瘧疾的認識和理解,促進國際社會合作,共同實現消滅瘧疾的目標。提到瘧疾,不得不說的就是抗瘧藥物——青蒿素。你是否知道它的研制歷程呢,來讀一讀今天的科學故事,了解一下吧!

“呦呦鹿鳴,食野之蘋……呦呦鹿鳴,食野之蒿……”開開坐在沙發上手里拿著本書念著。

“開開,你念叨什么呢?”積木再次倒塌,心心不開心地抬頭看向開開。

“我在讀《詩經·小雅·鹿鳴》。”開開說道。

“咱們國家有一位了不起的科學家,她的名字就來源于此喲!”媽媽笑道。

“是誰呀?”心心問道。

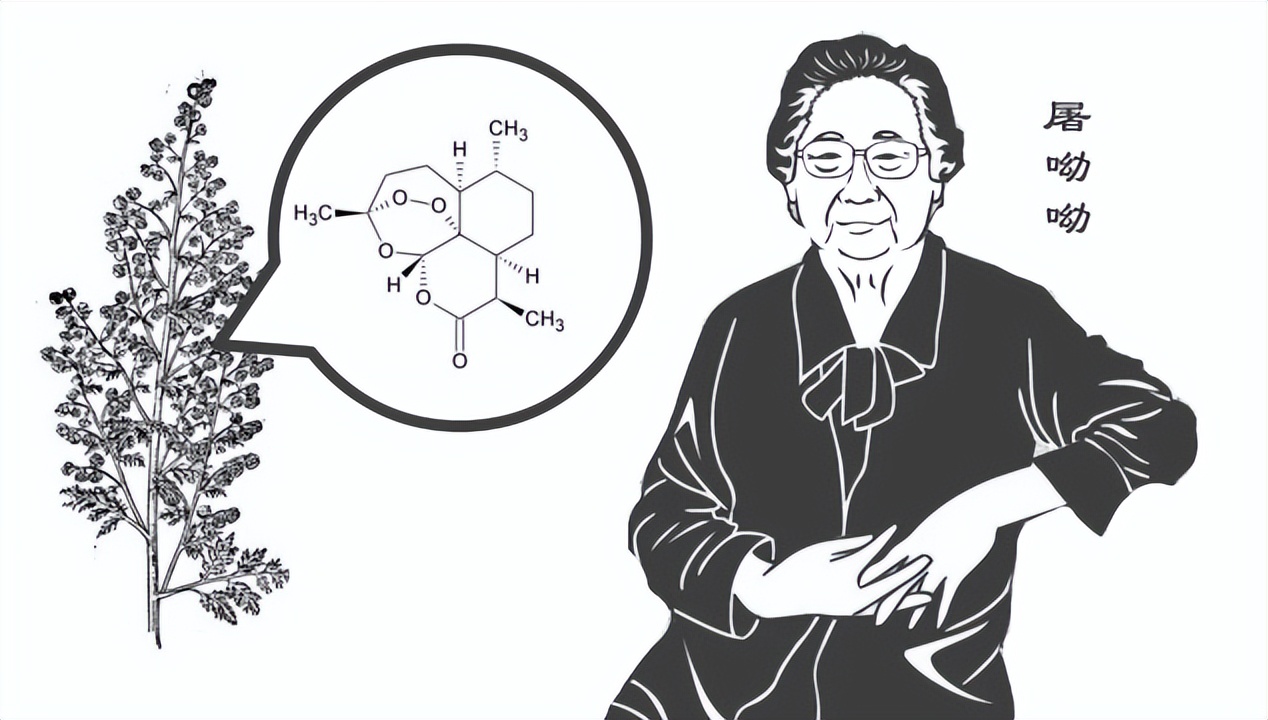

“青蒿素之母——屠呦呦!”媽媽揭開謎底。

“哦,就是發現了治療瘧疾新藥的科學家吧!”開開說道,“聽說屠呦呦還獲得了諾貝爾獎。”

“沒錯,諾貝爾生理學或醫學獎,這可是中國本土科學家第一次獲得自然科學領域的諾貝爾獎。”媽媽點頭道。

“這位科學家到底有多厲害可以獲得諾貝爾獎呢?”心心好奇地問道。

“有一種通過蚊蟲叮咬傳播且帶有傳染性質的疾病,叫瘧疾,它也是一種很古老且致命的傳染病。從古至今,人類始終沒有停止過研究瘧疾的防治辦法。生長在美洲的一種樹的樹皮可以治療此病,這棵樹叫做‘奎寧’,從奎寧樹皮中可以提取出一種白色的生物堿——金雞納堿。人們通過不斷地研究,最終人工合成出金雞納堿,金雞納堿成為瘧疾的克星。然而到了二十世紀六十年代,瘧原蟲對金雞納堿產生了抗藥性,藥物不再管用,因此急需研制新一代治療瘧疾的特效藥。”媽媽說道。

“哦,也就是說屠呦呦發明出了新的特效藥,所以才獲得諾貝爾獎嘍?”心心再問。

“是的。1967年,一個代號為‘523’的科研項目開始了,目的就是找到對抗瘧疾的新藥。然而兩年過去了,項目并沒有取得什么進展。這時,有人想到可不可以在中醫中藥中尋求突破。于是當時年僅39歲的助理研究員屠呦呦,加入科研項目中。”媽媽介紹道,“屠呦呦是一名中西醫兼容的學者,瘧疾自古就有,因此她查閱了眾多中醫中藥古籍、地方藥志,還走訪老中醫,收集了眾多關于抗瘧疾的藥方。最終,屠呦呦將目光聚焦于中藥上的青蒿,即黃花蒿上。”

“于是就提取出青蒿素了?”開開問道。

“并沒有。中藥都講究‘煎服’,因此屠呦呦一開始就采用了傳統的切碎、加熱、過濾的方法提取有效藥物,然而小白鼠實驗始終以失敗告終。她再次重新翻讀古籍,其中有一句話‘青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之’,這里并沒有提到煎服,而是常溫下用手擰出青蒿的汁。”媽媽繼續道,“屠呦呦豁然開朗,最終在1971年10月4日,通過沸點很低的乙醚成功地從青蒿中提取出有效的抗瘧藥物——青蒿素。此后,1973年,屠呦呦再次研發青蒿素衍生物‘雙氫青蒿素’,臨床藥效比青蒿素高出10倍。”

“哇,真是太厲害了。青蒿素的研制,一定能夠挽救很多生命,屠呦呦真是造福人類了不起的科學家。”開開感慨道。

“是的,屠呦呦不是院士,也沒有海外留學經歷,甚至沒有博士頭銜,但是她踏實認真,面對失敗永不放棄,通過畢生努力,最終摘得諾貝爾獎,造福全人類。”媽媽點頭道。

“真厲害。我也要像她學習,永不放棄。”心心挽起小袖子繼續搭積木了。

【知識卡】青蒿素之母——屠呦呦

屠呦呦,1955年畢業于北京醫學院藥學系,畢業后在衛生部中醫研究院(現中國中醫科學院)工作。 屠呦呦是一名中西醫兼容的學者,參與“523”科研項目時年僅39歲。在她兢兢業業、不懈努力下,于1971年10月4日,通過沸點很低的乙醚成功地從青蒿中提取出有效的抗瘧藥物——青蒿素。此后,1973年,再次研發青蒿素衍生物‘雙氫青蒿素’,臨床藥效比青蒿素高出10倍。被稱為“青蒿素之母。”

2015年,屠呦呦獲得諾貝爾生理學或醫學獎,這是中國本土科學家第一次獲得自然科學領域的諾貝爾獎。

來源: 中國數字科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學技術館

中國科學技術館