2022年,中國獲得了世衛組織頒發的無瘧疾認證,成為全球少數 40 多個無瘧疾的國家和地區之一。

也許很多人不清楚這項成就的偉大之處,但如果放眼世界,或者把時間倒回到 70 年之前,瘧疾就是呆在我們身邊熟悉的惡魔。

那么瘧疾,到底是怎么一回事呢?

瘧疾是什么?

瘧疾是經按蚊叮咬或輸入帶瘧原蟲者的血液而感染瘧原蟲所引起的蟲媒傳染病。

這種病很古老,且幾乎遍及全球。雖然中外古人也總結了很多治療預防瘧疾的方案,但受制于時代的限制,瘧疾疫情并沒有得到控制。

今天的世界,瘧疾依然是最常見的疾病之一,2019 年共有 2.29 億瘧疾病例,比目前新冠病例累計還多了近 30%,并且導致 40.9 萬人死亡。兒童最容易被瘧疾影響,每 2 分鐘就有一名兒童死于瘧疾。

瘧疾發作時是怎樣的?

典型發作者,先發冷發抖,面色紫紺,而后體溫迅速升高,頭痛面紅,惡心嘔吐,神志模糊,持續4-8小時后體溫下降,全身出汗,部分患者口鼻出現皰疹,日久未治者可并發鞏膜黃疸、貧血、肝脾腫大等疾患。

非典型發作者體溫可達42°C,昏迷,惡性發作者劇烈頭疼,惡心嘔吐,煩躁不安,精神錯亂,腹痛腹瀉,抽搐昏迷,偏癱失語。寒冷型者有出汗、體溫和血壓下降等特征,如不及時搶救則愈后不良。

由于感染時,身體感受一會兒熱得像在熔爐,一會兒冷得像在冰窖,所以瘧疾也被稱為“打擺子”。

我國對抗瘧疾的歷程

我國對抗瘧疾,主要從三方面入手。

首先是開展全社會范圍的愛國衛生運動,打好抗瘧基礎。

通過全社會的一齊行動,逐漸提升國家的衛生環境水平,減少蚊蟲生存空間。蚊子數量減少,瘧疾傳播也就少了。

其次是針對瘧疾的預防治療藥物加大投入,持續控制不滑坡。

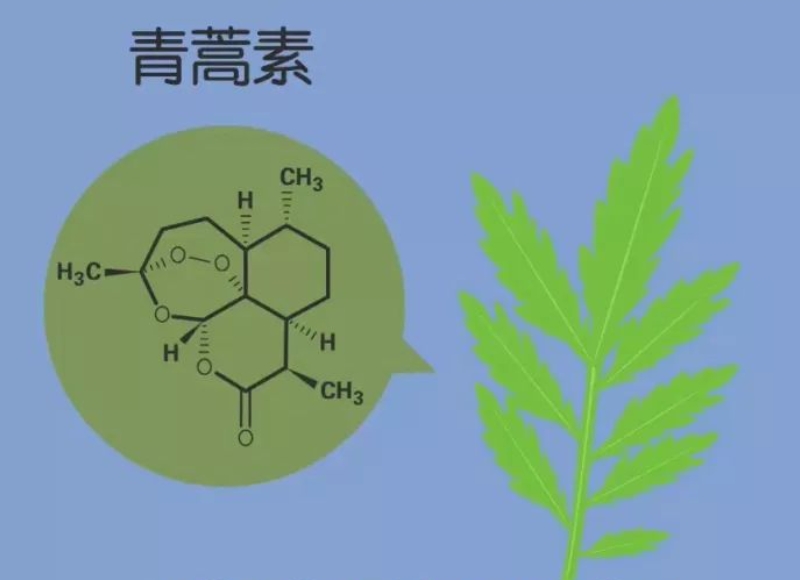

1967 年,中國政府啟動了「523 項目」,通過全國性的研究計劃,群策群力,一起努力去尋找瘧疾新療法,最終在 1970 年代發現了神奇效果的抗瘧藥物青蒿素。廣泛應用之后解除了大量患者的痛苦,也減少了瘧疾根源瘧原蟲。

最后是成系統的多部門聯合機制重點抗瘧,完成臨門一腳。

中國針對性的加強培訓、人員配備、實驗室設備、藥物和蚊蟲控制措施,力保全力快速發現、治療和預防瘧疾病例。

同時進行「1-3-7」策略:發現病例后 1 日內進行瘧疾病例網絡直報,3 日內進行病例復核及流行病學個案調查,7 天內進行疫點調查及處置。

國內不同瘧疾流行程度的地區還被劃分為四類,分別有不同的應對措施和考核體系,實行精準防控。

如此三管齊下,中國瘧疾發病量再次下降到非常低的水平,從控制階段走向了消除階段。而這一步伐,也被世衛組織評價為「了不起的壯舉」。

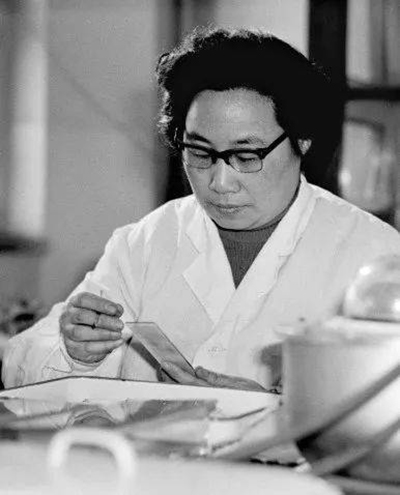

“青蒿素之母”——屠呦呦

在「523 項目」期間,中國藥學家屠呦呦女士對青蒿素的重大發現,榮獲 2015 年諾貝爾生理學醫學獎。

屠呦呦出生于1930年12月,浙江省寧波市人,1955年畢業于北京醫學院,是中國中醫科學院終身研究員、藥學家、中國首位諾貝爾醫學獎獲得者。她多年從事中藥和中西藥結合研究,突出貢獻是創制新型抗瘧疾藥——青蒿素。

2011年,國際醫學大獎——美國拉斯克獎將其臨床研究獎授予屠呦呦,以表彰她“發現青蒿素,在全球特別是發展中國家挽救了數百萬人的生命”。作為一向以美國人為主的“美國諾貝爾獎”,屠呦呦是唯一獲此殊榮的中國科學家。

來源: 寧波科學探索中心

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

寧波科學探索中心

寧波科學探索中心