吃,是人類的本能。

尤其是對胖科一樣的吃貨而言,品嘗各色美味,絕對是人生一大樂事。不管是媽媽做的家常菜,還是經過大廚烹調的各種“高端”食材,我們是如何從不同的食物中嘗出不同的味道的?高興時大快朵頤,難過時食不知味,又是什么改變了我們的味覺?

今天,胖科就和大家一起來聊一聊,和吃有關的那些事。

味道是怎么“嘗”出來的?

人為什么能嘗出味道?看到這個問題,小伙伴們肯定要撇嘴了:這誰不知道,當然是靠舌頭啊!

味蕾的結構

舌頭是位于我們口腔底部的肌性器官,由縱、橫、垂直三個不同方向的骨骼肌交織而成,表面覆蓋黏膜,而“廣為人知”的味蕾,就分布在舌頭表面的黏膜上皮中。味蕾是人體的味覺感受器,由味細胞、支持細胞和基底細胞組成,當有味道的物質(味質)與味細胞接觸時,就能刺激感受器產生電信號,傳遞至神經中樞,產生味覺。

味覺的“五原味”

大家都知道,我們所能看到的五彩繽紛的世界,實際上都是由紅、綠、藍三種顏色混合產生的,而這三種不能再分解的顏色,就是人們所說的光學三原色。

那么,在味覺中,是否也有類似于三原色的存在呢?

答案是肯定的。

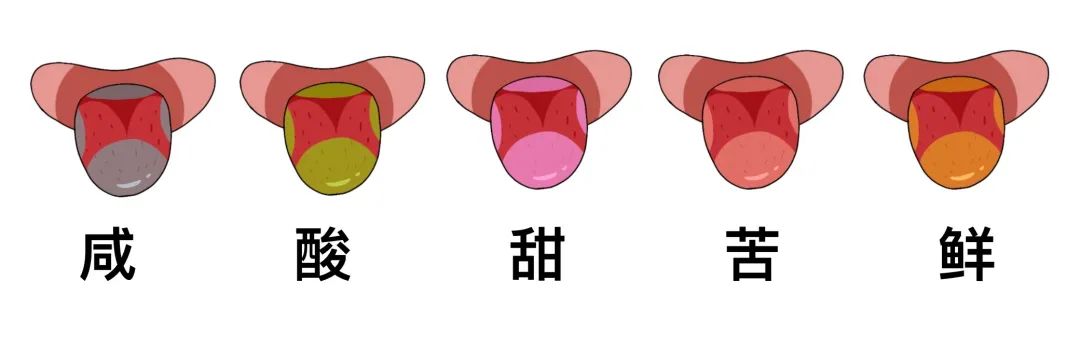

研究表明,人類能夠區分出4000-10000種不同的味質,這些味質的味道雖然千差萬別,但本質上都是由咸、酸、甜、苦、鮮,五種基本的味覺組合形成的,相當于味覺的“五原味”。

其中,咸、酸、甜、苦這四種味道大家都很熟悉,也很容易辨別,但是“鮮”到底是個什么味道呢?

鮮味作為一種淡卻難以形容的持久味道,在生活中最常用的便是“味精”了,它的主要成分為谷氨酸鈉,是氨基酸的一種,舌頭感受到的鮮味其實就是氨基酸的味道,人和動物舌頭上有著特殊的感受器細胞能夠檢測到氨基酸鹽的羧化物陰離子,這也就是鮮味的來源。

既然說到基本味覺,就不得不提到一種廣為流傳的說法:舌頭上特定區域的味蕾專門負責一種味覺,舌尖負責“品嘗”甜味,舌根負責“品嘗”苦味,而酸味和咸味則是由舌頭兩側“嘗”出的……

不過,令人驚訝的是,這個許多人都深信不疑的“味覺地圖”,其實是一種誤傳。

舌頭不同部位的味蕾對不同味道的敏感程度存在差異,一般來說,舌尖的味蕾對甜味比較敏感,舌兩側的味蕾對酸味比較敏感,舌兩側的前部對咸味比較敏感,而舌根和少量分布在軟腭的味蕾則對苦味比較敏感。

1974年,美國科學家Virginia Collings的研究成果,更是徹底打破了“味覺地圖”這一“謠言”,她通過向志愿者口內的不同區域分別滴加不同濃度的各種味質,最終得出結論,我們舌頭的每個區域都能嘗出5種基本味道,只是不同區域對每種味道的敏感閾值不同。

所以,真正的味覺地圖應該是這樣的:

人的味覺會變嗎?

從生理學的角度來看,不同味道的味質,其實是不同類型的“外來刺激”,例如酸味主要來源于氫離子,咸味主要來源于鈉、鉀等金屬離子的刺激,而帶有“甜”“苦”“鮮”等其他味道的物質則會分別與各自對應的G蛋白偶聯受體結合,引發相應的神經電信號。

作為味覺的“接收器”,我們的味蕾也不是一成不變的。

通常來說,隨著年齡的增長,舌頭表面味蕾的數量是逐漸減少的,功能也會出現減退,臨床研究發現,60歲以上的人與20-40歲的人相比,對食鹽、蔗糖等物質的敏感度大幅下降。而疾病、藥物、吸煙等因素的干擾,也會導致人的味覺功能失調,甚至喪失。

不過,對大多數人而言,日常生活中更常見的是**“串味”**,也就是味覺功能的暫時改變,例如局部麻醉能夠使人們的味覺暫時喪失,而另一些物質則能夠對某一種或幾種味覺起到抑制或加強的作用。

相信很多小伙伴都和胖科一樣,有過這樣的體驗,在刷牙之后立刻吃水果,原本酸甜可口的水果會變得又苦又澀……刷牙而已,難道我們把舌頭刷壞了?

其實,這很可能與牙膏中一種叫做月桂基硫酸鈉(SLS)的表面活性劑有關,科學家們認為,SLS能夠抑制甜味受體,激活苦味受體,而且效果甚至能夠持續1個小時。

味覺存在的“初衷”,是為了判斷食物的營養價值,并避免食入毒物,隨著人類文明的發展,味覺還有了附加意義,那就是讓我們享受美味食物帶來的愉悅。

關于食物的“串味”,大家還有哪些體驗,不妨在評論區里留言,和胖科進行一場親切友好的飯友交流會吧!

來源: 中國數字科技館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科學技術館

中國科學技術館