河北邯鄲三名初中生殘害同學的事件還沒結束,這兩天,又有一起校園霸凌事件被通報——女生長期遭同學霸凌跳樓身亡:

圖片來源于微博

古語說:“人之初,性本善”,但一次又一次校園霸凌的發生,你會不會也有這樣的想法:有沒有可能有些人就是“天生惡人”?人的性格是怎樣被外界環境影響和塑造的呢?

與生俱來的“惡”,是真的嗎?

孩子出生時就像一張白紙,人們普遍認為善惡之分取決于后天的環境和教育。整體的家庭氛圍、經濟條件、文化背景、社會風氣都可能是造成孩子們性格與行為間出現較大差異的不可控因素。

但是,在過去的研究中,科學家們卻發現了一個有趣的現象,雖然以上的這些外界因素確實對孩子的后天品德發展起到了舉足輕重的作用,但有些孩子似乎真的天生就帶有著一些“惡”的因素。

一項發表在《兒童發展》雜志上,針對 1045 對成年雙胞胎及其子女的研究發現,基因在造就孩子出現嚴重品德或行為問題上(如欺凌、逃學和入店行竊)的幾率比父母爭吵、家庭矛盾等后天因素要更高。

夏洛茨維爾弗吉尼亞大學的 k·佩奇·哈登在研究中納入了一定數量的雙胞胎人群,這意味著他們分享了所有的基因,而研究中的另一部分人群則為兄弟,這意味著他們只分享了部分基因。這使研究人員能夠梳理出基因和環境對特定行為的影響。

在這樣的背景下,研究小組發現,先天的基因確實會影響孩子的性格特征。那些使人或多或少傾向于對抗、爭吵的性格因素會從父母那里遺傳至孩子身上。

哈登在研究中提出,婚姻沖突似乎并非是導致孩子出現行為和品德問題的一種穩定因素。父母自身的特質會造成婚姻沖突的誕生,這是一個相互作用的過程,父母身上的不良特質會通過遺傳的形式傳遞給孩子,孩子則會因為這類特質更愿意參與冒險、尋求刺激和其他反社會的行為,從而再次導致父母家庭間矛盾沖突增加。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

造成天生“惡”人的大腦區域

南加州大學心理學家阿德里安·雷恩博士在 2000 年 2 月的《普通精神病學檔案》的研究中發現,天生的腦損傷可能會造成反社會人格障礙 APD 的發生。

通過磁共振成像發現,患有反社會人格障礙的男性大腦前額葉皮層的灰質比沒有這種疾病的男性少了 11%~14% 。當正常人的前額葉皮層在事故中受傷時,他們可能會產生極端行為或反社會人格。因為該腦部區域對人類自我克制和深思熟慮的遠見有著至關重要的作用,并且對于學習條件反射也是非常關鍵的。

前額葉皮層有損傷的孩子很難將自身錯誤的行為與因為做出錯誤行為而受到懲罰的焦慮聯系起來。這就造成了他們很難在生活中領悟到有些行為是錯誤的,即使受到父母的懲罰也很難從中吸取教訓。

同時,前額葉缺陷也會使得自主神經覺醒較低,這就造成了孩子可能會經常無意識地試圖通過尋求刺激來進行補償,例如逃課、撒謊、毆打他人和搶劫,通過這些方式獲取自身的興奮與存在感。

雷恩博士在研究指出,這種類型的腦損傷有可能在先天條件下出現,并導致之后的反社會性人格和行為問題的發生。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

這種天生的“惡”是不可逆的嗎?

很多人或許會擔心,如果因為基因、特質、腦損傷等因素導致自身有著成為惡人的潛力,這是否就代表著注定會成為“惡人”了呢?

其實,事實并非如此。

神經學家詹姆斯·法倫教授(James Fallon)在自己的《天生變態狂:TED心理學家的腦犯罪之旅》一書中講述了這樣一個故事:

2005 年 10 月的一個下午,詹姆斯在研究阿爾茨海默癥患者的腦部掃描頭像。為了擴大研究樣本和視角,他把自己家族成員的腦部頭像都拿過來掃描了。在許許多多的腦部掃描圖中,他發現,有一個人的腦圖和他長期研究的兇殺犯的腦圖非常相似。

更令他震驚的是,這個腦圖,是他自己的。

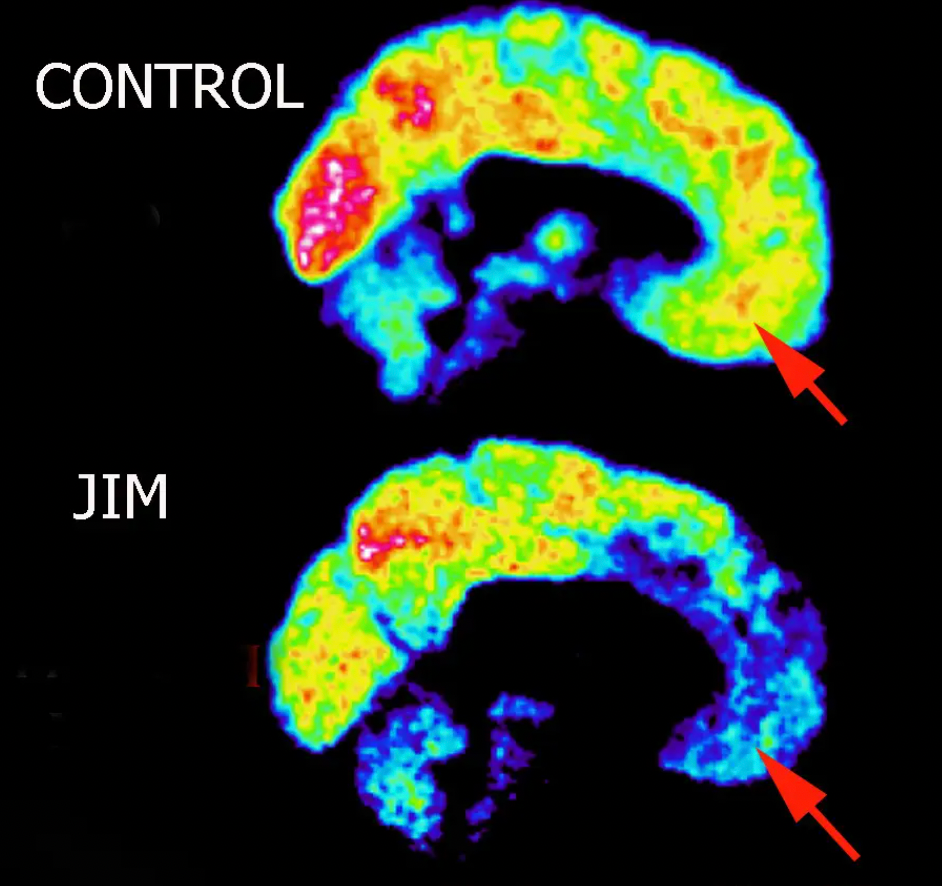

在反復進行矯正、查看機器是否有錯誤運行與對照后,詹姆斯確認這些掃描結果顯示,自己和這些被研究人員的腦中與同理心、道德和自我控制有關的額葉和顳葉的部分區域活動都普遍偏低。

上圖是正常大腦,下圖是詹姆斯·法倫的大腦。圖片來源:參考文獻[5]

之后,他通過基因測試與精神病的進一步神經學和行為的研究,不僅發現自己有著所有與攻擊性、暴力和低同理心等高風險因素相關的等位基因,比如與攻擊性行為有關的 MAO-A 基因的變體,同時發現他的家族中過去還有著 7 名涉嫌謀殺的成員。

那究竟是什么因素讓這樣一位擁有和殺人犯類似基因和大腦的人最終沒有變為“惡”人,反而成為了一名非暴力、穩定、成功的科學家呢?法倫博士提到,自己幸福的童年幫助他避免走上了可怕的道路,他始終感受到自己被深愛著、被保護著。

這與研究的結果相似,他大腦中存在的一種血清素轉運蛋白的特殊等位基因被認為使他有更高的精神病態傾向。但進一步的分析表明,它還可以影響腹內側前額葉皮層(精神病患者典型的低活動區域)的發育,打開該區域,使其更容易受到外界環境的影響并發生相應正向或負向的改變,尤其是在人類的成長階段。因此,一個積極(或消極)的童年對于人們最終的發展走向和決定行為結果有著非常重要的影響作用,即使他有著天生“惡”的因素。

總結

現在已有研究揭示了一些可能導致孩子不良行為的生物學特征因素。但就如法倫教授的人生與研究一樣,這并不代表著我們就可以忽視父母以及家庭、成長環境對孩子人生觀、價值觀、善與惡的影響。

所謂“惡”人,他們的形成往往不是單一原因所導致的,而是多種因素交織在一起的結果。所以,為人父母,我們都應該努力為孩子創造一個良好的成長環境,引導他們樹立正確的人生理念,讓他們成為有道德、有責任感的人。這樣,無論人性之初是善是惡,都能讓孩子走上正確的人生道路。

參考文獻

[1]Harden, K. P., Turkheimer, E., Emery, R. E., D'Onofrio, B. M., Slutske, W. S., Heath, A. C., & Martin, N. G. (2007). Marital conflict and conduct problems in Children of Twins. Child development, 78(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.00982.x

[2]University Of Southern California. (2000, February 3). Size Of Brain Linked To Violence. ScienceDaily. Retrieved March 21, 2024 from www.sciencedaily.com/releases/2000/02/000203075358.htm

[3]Fallon, J. H. (2014). The psychopath inside: A neuroscientist’s personal journey into the Dark Side of the brain. Current.

[4]Johanson, M., Vaurio, O., Tiihonen, J., & L?hteenvuo, M. (2020). A Systematic Literature Review of Neuroimaging of Psychopathic Traits. Frontiers in psychiatry,10,1027.https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.01027

[5]https://www.businessinsider.com/what-a-psychopath-brain-looks-like-2015-7

作者丨蘇逸 全國心理服務基層協作網融媒體發展中心副主任 心理治療師

審核丨樊春雷 中國科學院心理研究所 副研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體