一、葡萄霜霉病的為害癥狀

======================================================================================

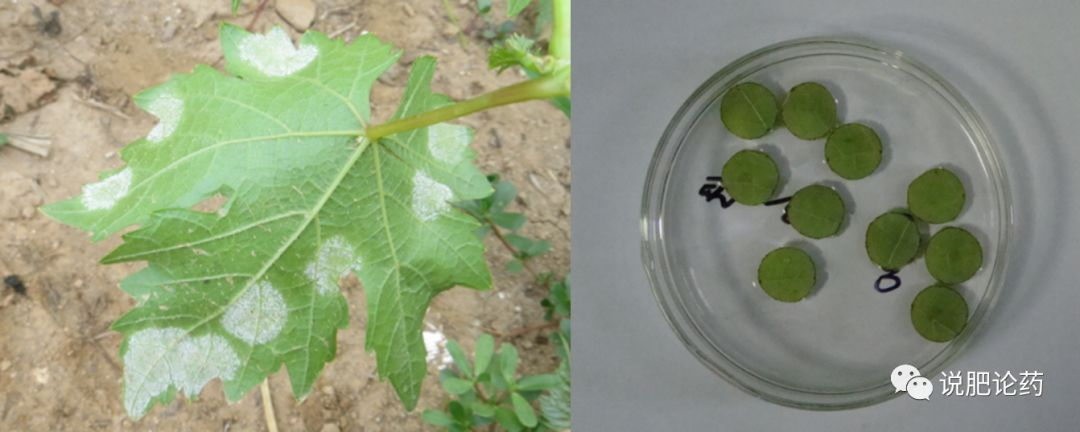

葡萄霜霉病是由葡萄霜霉菌[Plasmopara Viticola (Berk et Curtis) Ber.et de Toni]引起的一種世界性病害。目前,世界上幾乎所有葡萄產區都有葡萄霜霉病發生。葡萄霜霉病主要危害葉片,也能侵染新梢、卷須、葉柄及幼果等綠色幼嫩組織。葉片感病初期在正面形成淡黃色水漬狀邊緣不清晰的小斑點,以后逐漸擴大為褐色不規則形或多角形病斑,數斑相連變成不規則形大斑。天氣潮濕時,在病斑背面產生白色霜霉狀物,即病菌的孢囊梗和孢子囊。發病嚴重時病葉早枯早落。嫩梢被侵染后,初期出現顏色深淺不一的淡黃色水漬狀斑點,后變為褐色略凹陷的病斑,潮濕時病斑也產生白色霜霉。病重時新梢扭曲,生長停止,甚至枯死。卷須、穗軸、葉柄有時也能被害,其癥狀與嫩梢相似。幼果被害,病部褪色,變硬下陷,上生白色霜霉,很易萎縮脫落,隨著果粒變大,病菌侵染機率降低,且侵染后病原菌發育緩慢,可導致果粒表面形成凹形,逐漸變紫,僵硬,皺縮,極易脫落(圖1)。

圖1葡萄霜霉菌的為害癥狀

二、葡萄霜霉菌的抗藥性情況

病原菌的抗藥性是指目標生物個體或群體,在連續接觸某種藥劑一定時間后,對該藥劑發生可遺傳的敏感性降低,使藥效降低或失去防效的現象。葡萄霜霉病是氣傳性的流行性病害,化學防治是病害防控中最為重要的手段之一。葡萄生產上常用的內吸性殺菌劑主要有甲氧基丙烯酸酯類(嘧菌酯)、羧酸酰胺類(烯酰嗎啉)、苯基酰胺類(甲霜靈)、氰基乙酰胺類(霜脲氰)和磺胺咪唑類(氰霜唑)。由于化學藥劑科學使用技術的不完善、使用者相關知識的缺乏以及田間用藥不合理等導致防治葡萄霜霉菌多種化學藥劑產生抗藥性,防效正在急劇下降,嚴重威脅著葡萄產業的健康發展。

三、葡萄霜霉菌抗藥性檢測技術

中國農業科學院植物保護研究葡萄有害生物研究組利用葉盤漂浮法檢測了不同產區葡萄霜霉菌對不同藥劑的抗性,同時還研發了Taqman-MGB檢測技術,該技術不受實驗材料、培養環境等外界條件限制,具有方法穩定、檢測效率高、靈敏度較高、特異性強、假陽性低等優點。

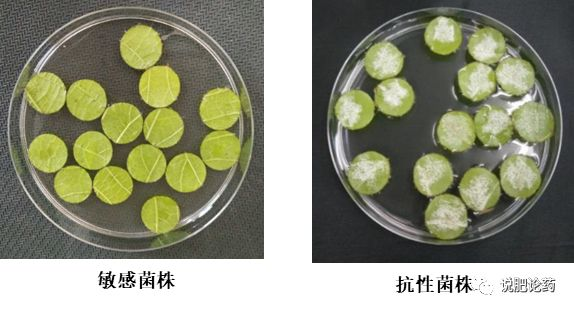

1、傳統檢測方法—葉盤漂浮法(圖2)

(1)樣品的采集及處理: 將在田間采集的新鮮葡萄霜霉菌病樣,室內重新培養出新鮮的菌層;

(2)制作葉盤:選擇健康的‘里扎馬特’新鮮嫩葉并進行葉片表面消毒,在超凈工作臺中用直徑15 mm的打孔器將其打成葉盤,將葉盤輕放到相應濃度的藥液中,葉背面朝上,每皿10個葉盤,對照組采用無菌水代替藥液;

(3)接種霜霉菌:將純培養后新鮮的霜霉菌配制成濃度為1 × 106個/ml的孢子懸浮液,滴在葉盤中央,每個葉盤滴10 μl;

(4)培養及結果調查:將其置于培養箱中黑暗處理24 h,然后用滅過菌的濾紙條將葉盤背面的液滴吸去,后置于培養箱中培養,7 d后調查結果。根據發病情況判斷抗藥性情況。

圖2葉盤法測定抗藥性示意圖

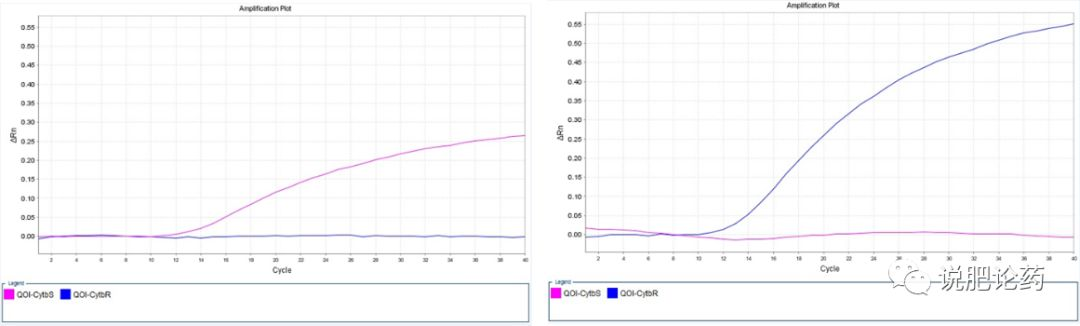

2、分子生物技術檢測- Taqman-MGB抗藥性檢測技術

根據葡萄霜霉菌對烯酰嗎啉和嘧菌酯產生抗藥性后發生基因突變的原理建立了Taqman-MGB檢測技術。

(1)樣品的采集及處理: 將在田間采集的新鮮葡萄霜霉菌病樣,在室內保濕培養新的霉層;

(2)霜霉菌DNA的提取:利用E-Z○R96 Fungal DNA Kit提取試劑盒進行提取;

(3)利用已開發的Taqman-MGB探針,通過熒光定量PCR檢測不同葡萄產區霜霉菌的抗藥性。

四、檢測結果

1.采用葉盤法檢測了部分產區霜霉菌對甲霜靈、氰霜唑及霜脲氰的抗性情況,此方法對試驗設備要求低、操作簡單、節省材料、與田間發病反應最為近似(圖3)。

圖3 葉盤法檢測結果

2. 采用Taqman-MGB分子檢測技術進行了部分葡萄產區葡萄霜霉菌對嘧菌酯和烯酰嗎啉抗性鑒定,發現不同地區抗性差異明顯,遼寧北鎮霜霉菌群體對QoI抗性達到100%,而山西群體QoI抗性頻率為4%(圖4)。對于CAA類殺菌劑,遼寧北鎮霜霉菌群體抗性等位基因頻率達到96%,其中雜合子敏感型站到45%,抗性菌株為51%(圖5),說明抗性群體正在這一區域迅速蔓延,此方法能夠準確區分野生型,抗藥突變型與雜合型,靈敏度達到1pg,并且除了單菌株鑒定之外,還可以進行混合樣品定量檢測,能夠大大減輕工作量,提高效率,適合于具有熒光定量PCR的實驗室應用。

圖4 Taqman-MGB探針檢測QoI抗性

圖5 Taqman-MGB探針檢測CAAs抗性

根據檢測結果,遼寧北鎮產區不能繼續用嘧菌酯和烯酰嗎啉防治霜霉病,建議更換其他防治霜霉病的藥劑,并注意連續使用次數,一般同一種藥劑連續使用不能超過3次;山西產區可以繼續使用這兩種藥劑防控葡萄霜霉病,但注意藥劑間的輪換使用。抗藥性的檢測不僅為霜霉病的防治打下基礎,還為農藥精準選擇、合理輪換使用殺菌劑,降低農藥使用量提供科學指導意見。

作者:孔繁芳 王忠躍 劉永強 張昊(中國農科院植保所)

原創內容,轉載請注明出處

來源: 中國植物病理學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國植物病理學會

中國植物病理學會