在載人航天任務中,航天服是保障航天員在太空環境中生命活動和工作能力的關鍵,按用途可分為艙內航天服和艙外航天服。艙內航天服主要用于航天員在飛船發射和返回、交會對接,或飛船發生泄漏、壓力突然降低的時候穿著;艙外航天服則是航天員出艙活動時使用的個體防護裝備,相當于小型載人航天器,用于生命和作業保障,在空間站任務階段,航天員需要執行出艙任務時,就會穿上艙外航天服。

航天服的結構設計、材料選擇以及工效性能等直接關系到航天員在太空中的生命安全和任務執行情況。它不僅是航天員的重要防護裝備,更是保障任務成功的關鍵因素之一。其中,航天服的壓力防護是航天服最基本也是最重要的功能之一,能為人體建立起賴以生存的壓力環境。

1 航天服必須具備壓力防護能力

在高真空、低壓力的空間環境下,人體無法自主呼吸,也無法維持正常的血液循環和代謝過程。環境壓力的迅速變化容易導致內含氣體空腔的器官發生機械損傷,隨著壓力的降低,因體內惰性氣體析出而容易引發減壓病;同時由于氧分壓降低,機體缺氧的各類癥狀隨即發生,在極端低壓環境下,還將造成體液沸騰等嚴重后果。因此,航天服必須具備足夠的壓力防護能力,為航天員建立起一個穩定的密閉承壓環境。

2 早期任務中通用的壓力防護體系

航天服的壓力防護功能是通過航天服的壓力服(簡稱壓力服)實現的,壓力服是由高空飛行全密閉增壓式防護服的基礎上發展而來。由于載人航天技術的早期目標是實現近地軌道的發射再入以及突破和驗證出艙活動技術,出艙任務時間短,工作項目相對簡單,對活動能力要求較低,因此在飛行任務中,美國、蘇聯通常選用艙內和出艙任務通用的壓力防護體系。壓力服與生命保障系統(或供氧調壓裝置)結合構成航天服系統,在結構設計上均采用軟式結構。

當航天員在艙內執行任務時,航天服作為航天器壓力防護的備份,在艙體出現壓力應急(泄漏)時,防護空間環境因素的危害,保障航天員的生命安全及必要的工作能力。當航天員開展出艙活動時,航天服則在此基礎上增加熱防護和生保背包,保障個人生命安全與健康。

以蘇聯為例,航天員尤里·加加林在穿著SK系列航天服完成人類首次太空飛行之后,科研人員在SK系列航天服基礎上優化尺寸、改進設計,研發了兼具艙內活動與出艙活動功能的金雕型(BERKUT) 航天服。1965年3月18日,蘇聯航天員阿列克謝·列昂諾夫身著金雕型航天服完成了人類歷史上首次出艙活動。

▲蘇聯航天員阿列克謝·列昂諾夫進行了世界航天史上第一次太空漫步

該航天服首次使用了備份氣密層,研發了真空環境熱防護系統,并采用40.6kPa、27.4kPa兩種壓力模式和雙層可拆卸式面窗,真空屏蔽外層可以有效隔熱,同時保護航天服內部結構免受輻射和機械損傷。但在此次出艙活動中,由于氣壓問題造成服裝充壓膨脹,航天員最終通過減壓才返回艙內。可見,航天服在設計、研制與驗證的每個環節都尤為重要。

▲金雕型(BERKUT) 航天服展示

3 當前各國采用了不同的壓力服系統

隨著載人航天技術的發展和載人航天任務的變化,在空間站建設運營期間,載人天地往返常態化,近地軌道出艙頻率、時間以及任務復雜度都顯著增加,在采用適宜的壓力制度的基礎上,要求航天服既具有更完備的艙內壓力應急防護能力,也能滿足艙外活動不同的應用環境和使用需求,特別是艙外航天服必須具備更高的防護性能和生命保障功能。為此,各國在航天服總體構型上采用了不同的壓力服系統:艙內采用軟式結構,保持了軟式航天服輕質和易賦形特征;艙外則采用半硬式結構,盡可能提高加壓作業的靈活性、穿脫的方便性以及空間環境防護的安全性。

當前,我國使用的艙內航天服為頭盔與軀干肢體服連為一體的密閉擬人形態軟式結構,采用開放式通風供氧,由航天頭盔、壓力服、航天手套、壓力調節器、通風供氧組件等組成。其中,壓力服由氣密層和限制層構成,前者有良好的氣密性,防止服裝加壓后的氣體泄漏;后者起到主要的承力作用,限制氣密層的過度膨脹,保證基本的人體賦型,由高強度、耐磨損的材料制成。壓力調節器能夠自動維持服裝內規定的工作壓力,為航天員創造合適的氣壓等生存條件。

▲神舟十七號乘組身著艙內航天服開展任務訓練

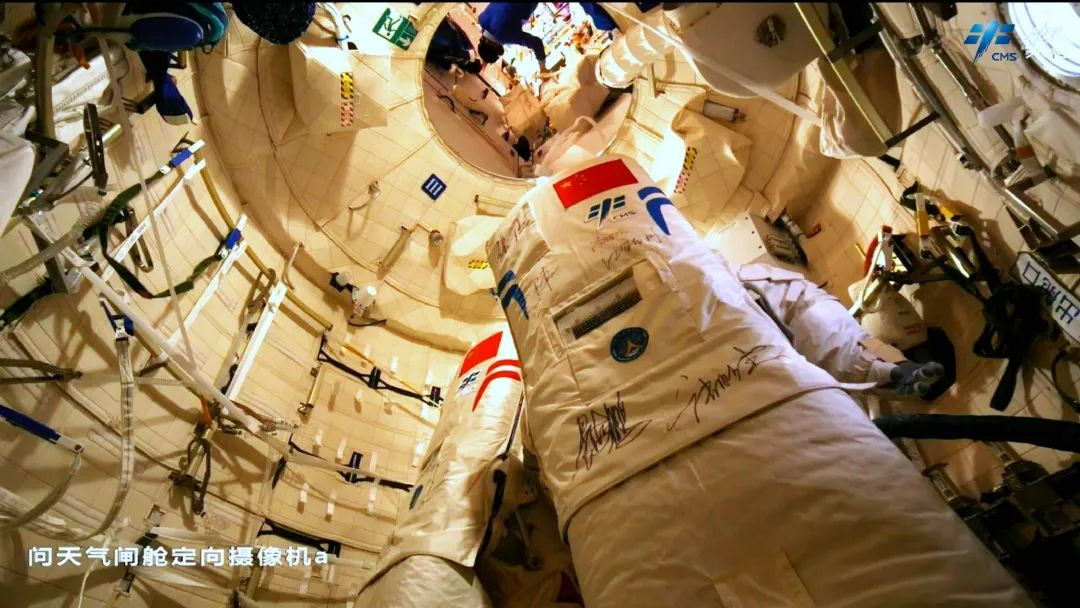

而我國自主研制的空間站“飛天”艙外航天服,整體上采用半硬式結構。服裝壓力防護原理與航天器一致,同時為保證其適體性、活動性等工效保障功能,整體設計為帶有活動關節的擬人形態壓力容器,內部通過氣體建立滿足人體生理需求的壓力制度,既對真空環境有效防護,又可在艙外作業中具備足夠的活動能力,通過足夠的氣體壓力防護,使得人體皮表具有自我限制能力。

▲用于開展出艙活動的“飛天”艙外航天服

航天服的壓力防護功能是保障航天員在太空中生命安全的關鍵因素之一。未來,隨著載人航天近地軌道任務常態化,深空探測任務逐步實施,航天服壓力防護技術將面向三個方向:一是面向全硬式零預呼吸的壓力服,高壓力制度可減少或者取消出艙準備活動時吸氧排氮的過程;二是短期內以低壓力制度的軟體結構為主結構,通過深入研究和優化關節技術、輕量化承壓結構機構技術、先進材料技術以及成型工藝等關鍵環節,逐步推進航天服技術的革新,研發出能夠適應不同任務需求的變壓力制度軟式壓力服;三是實現向局部機械反壓式壓力服的技術跨越,從而提高航天服的性能和舒適度,更確保航天員在太空環境中的安全與健康。

【參考資料】

[1]張萬欣,李潭秋,尚坤,李猛.航天服壓力防護技術發展與構想[J].航天醫學與醫學工程,2018,31(02):121-129.

[2]陳樹剛,席林斌*,李潭秋,劉冀念,劉磊剛.艙內航天服現狀及發展趨勢[J].載人航天,2021,27(06):782-787.

[3]張萬欣.航天服系統設計與關鍵技術分析[J].載人航天,2022,28(02):145.

[4]張萬欣*,廖前芳,李金林,丁凌艷 等.空間站飛天艙外航天服系統設計與驗證[J].中國科學:技術科學,2022,09:2-3.

編輯 | 張馨方

來源 | 中國載人航天

來源: 中國載人航天

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普吉林

科普吉林