入睡困難、睡眠不深、多夢早醒……在繁忙的都市生活中,越來越多的年輕人因工作、生活壓力出現睡眠障礙問題。與此同時,網絡及社交媒體上一些美妙悅耳的“觸發音”——ASMR視頻逐漸開始成為這類人群的睡眠“搭子”,有人甚至不聽就睡不著,一聽就犯困。今天是世界睡眠日,我們一起來聊聊,神奇的ASMR是怎么哄你睡覺的。

(圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛)

01 令人上頭的ASMR究竟是什么?

敲擊杯子或鍵盤、摩擦紙張、可樂開瓶冒氣,甚至和顏料、刮墻漆、修驢蹄……這些奇奇怪怪的聲音視頻竟然在某種程度上給人以舒適放松感,讓人直呼“解壓”,這些視頻也有一個共同的名字:ASMR視頻。

ASMR的全名是自發性知覺經絡反應 (Autonomous Sensory Meridian Response) ,是指人體通過視、聽、觸、嗅等感知上的刺激,在顱內、頭皮、背部或身體其他部位產生的令人愉悅的獨特刺激感。ASMR的刺激主要分為聲音、視覺、觸覺等幾種類型,旨在通過制造一種如輕聲細語、輕拍、輕觸等的聲音環境,來刺激從而引發人體的一種特殊反應,如頭皮發麻、身體放松等感覺。這些聲音的頻率和節奏有助于我們的大腦進入一種放松的狀態。

(圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛)

當代ASMR的歷史可以追溯到2007年,最早是由一些論壇在線討論組成員提出,他們通過分享個人經驗以及相關觀念,進而習得更多關于此類感知的知識。而如今ASMR的大受追捧,一定程度上還是因為互聯網為其提供了成長的土壤。人們開始利用視頻平臺制作ASMR視頻,并形成社群互相討論交流,經過時間的發酵與傳播,ASMR來到中國,在超3億國人睡眠障礙的深夜里,掀起層層漣漪。

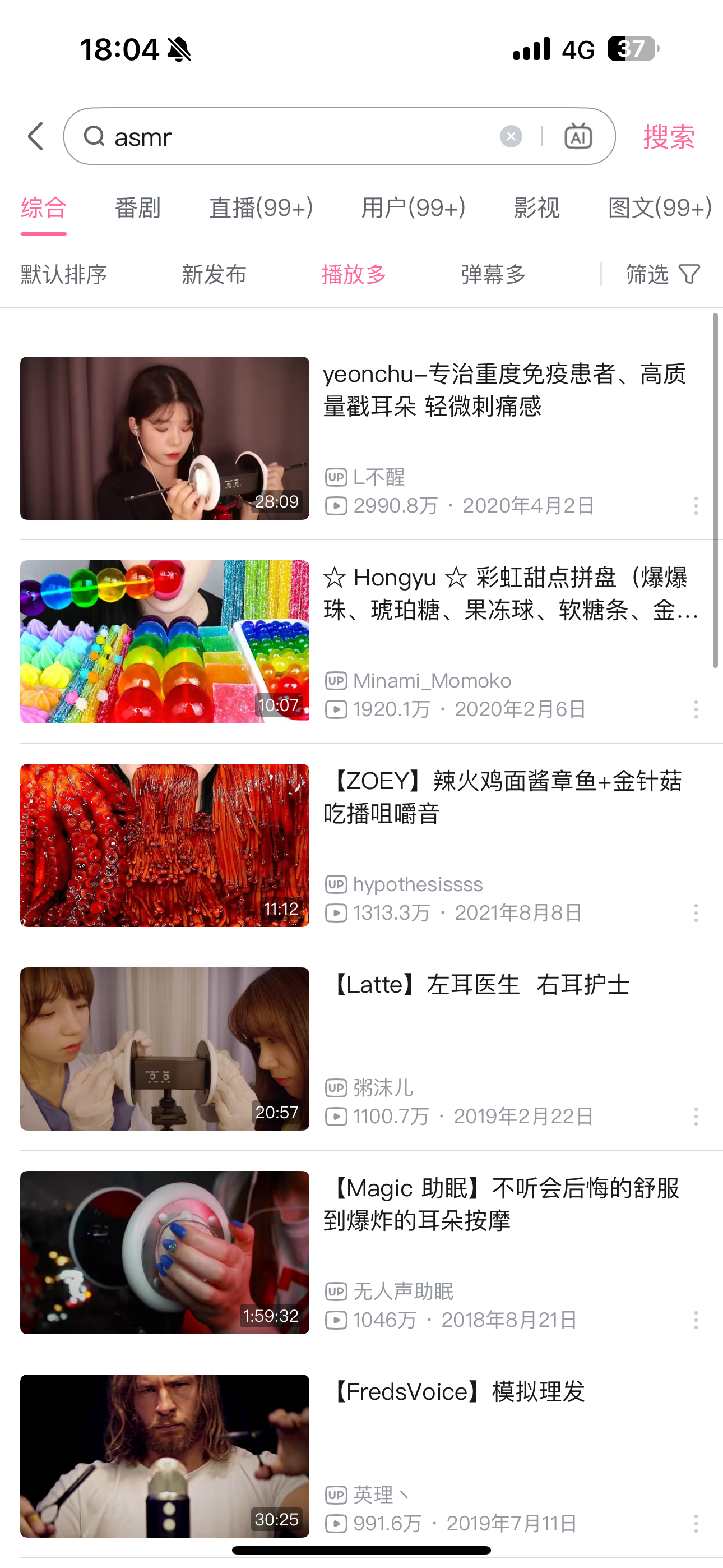

在國內知名視頻社區“B站”搜索“ASMR”,單條視頻播放量高達2990萬。

(截圖來源:BiliBili)

02 有人癡迷有人反感,ASMR“云哄睡”的功效是否被過于放大了?

ASMR的主觀體驗通常伴隨著平靜和放松的感覺,幫助我們緩解壓力、改善睡眠。因此,ASMR已經成為一些人緩解壓力和促進睡眠的不二之選,甚至成為睡覺前必不可少的重要活動。

然而,也有人對ASMR持懷疑態度,把它看作是“智商稅”,甚至有人覺得ASMR的聲音刺耳難聽。ASMR真的能幫助我們解壓、助眠嗎?

ASMR并非適合所有人。有些人不喜歡乃至討厭ASMR的聲音,這主要是因為每個人的大腦結構和神經系統的差異,導致不同人群對聲音的反應也有所差異。每個人的聽覺敏感度不同,對聲音的頻率、音量、節奏和質感有不同的感受,進而對ASMR的效果也有不同的反應。有些人的神經系統相對敏感,ASMR可能會導致他們心跳加速,變得更加焦躁不安,感到不適或痛苦。

此外,過度依賴ASMR可能導致人們對聲音的敏感度降低,甚至產生“免疫”。同樣的聲音越來越不起作用,助眠效果也大打折扣,最終陷入睡眠“怪圈”:每天花大量的時間觀看ASMR視頻,不看就睡不著覺,解壓不成反而更焦慮了。更嚴重的是,還有一部分聽眾稱長期聽ASMR后產生了耳鳴,很可能是ASMR造成了噪音性耳鳴。因此,我們在使用ASMR時,要適度,避免過度依賴。如果你已經有了類似“上癮”的情況,可以嘗試逐步減少每天的觀看時長,增大觀看的時間間隔,或者在生活中找找其他的樂趣。

(圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛)

03 讓睡眠回歸自然:關于失眠的“自救”指南

ASMR只是緩解壓力的一種方法,還有許多其他方式可以幫助我們解壓、助眠,提升睡眠質量。

(1)堅持慢跑、散步之類的強度適中的運動。這樣既可以提高血液循環和新陳代謝,更多氧氣和營養物質的輸送到全身各處,還能刺激大腦釋放內啡肽,提升心情,產生愉悅感,輕松入眠。

(2)多與自然環境接觸。親近大自然的聲音,如鳥鳴、溪流等,可以讓我們感受到寧靜和放松。科學研究也表明,大自然的聲音有助于降低心理壓力、改善情緒。輕柔的音樂、白噪音充當背景音也可以幫助我們集中注意力,改善情緒,提高工作效率。

(3)床,只用來睡覺。一天到晚躺在床上對身體也并不好,休息過度反而會更累。不要在床上做與睡眠無關的事,如看手機、看電視、看書等。

(4)保持平和的心態。即使偶爾睡不好、失眠也不要過于焦慮,相信自己的身體,平和待身邊事物,保持樂觀和松弛的心情,逐漸調整穩定規律的作息。

聲音作為一種療愈手段,可以幫助我們緩解壓力、改善睡眠。ASMR為我們提供了一種新的聲音療愈的可能性,但我們也要根據自己的感受和需求,理性看待聲音療愈的效果,避免過度追捧。聲音療愈并非萬能,面對生活中的負面情緒,我們還需要學會改變工作方法、調整工作心態,學會以積極、健康的方式應對生活中的負面情緒。只有這樣,我們才能真正釋放壓力,實現內心的寧靜和放松。

作者:

唐義誠 科普中國專家,中國心理學會科普委秘書長

王翔 北京中科普心理健康促進中心主筆

審核:樊春雷 中國科學院心理研究所副研究員

出品:科普中國

監制:中國科學技術出版社有限公司、中科數創(北京)數字傳媒有限公司

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國