科學(xué)家們說,這個星系中的兩個物體被用來構(gòu)建一個“宇宙距離階梯”.

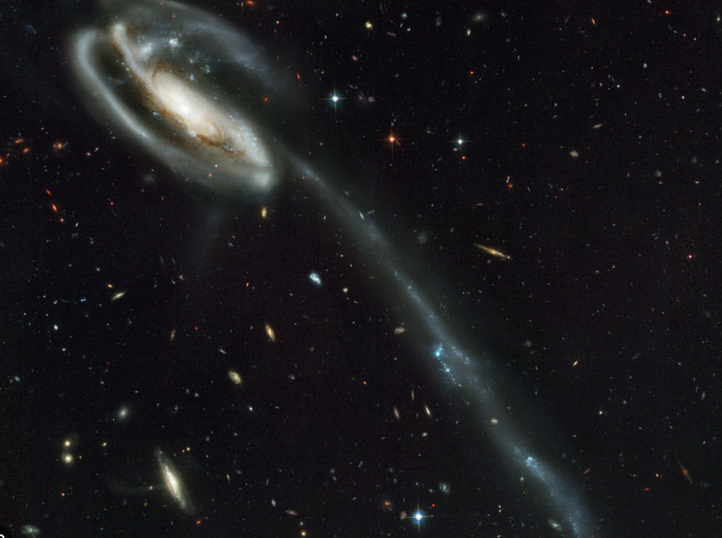

照片是哈勃太空望遠(yuǎn)鏡的廣域相機(jī)3在2022年9月30日發(fā)布的!它捕捉到了一個距離地球1.3億光年的UGC 9391螺旋星系的畫面.(Image credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al)1

與充滿龍的劇集《龍之家》不同,哈勃太空望遠(yuǎn)鏡觀測到的這個天體巨獸所散發(fā)出的明亮熱量并無需恐懼。事實上,它是一個極其有用的工具,可以幫助衡量宇宙的膨脹速度。

UGC 9391螺旋星系位于天龍座(龍座)之內(nèi),這是一個長長的天空蛇形區(qū)域,由于靠近天球北極,所以在南方的天空中從未出現(xiàn)過。由于UGC 9391星系內(nèi)某些恒星的光線是特殊的信標(biāo),天文學(xué)家們研究了位于北斗七星和北極星之間的這片天空薄片。哈勃太空望遠(yuǎn)鏡最近發(fā)布的一張圖片展示了UGC 9391與遠(yuǎn)處銀河星系的背景,據(jù)9月30日的圖片描述稱它是“孤獨的”。

盡管它缺乏伴侶,但它在特性上十分豐富。根據(jù)空間局(ESA)和NASA的描述,UGC 9391星系擁有兩個引人注目的光源:Cepheid變星和Ia型超新星,這些有助于天文學(xué)家計算空間距離。

哈勃太空望遠(yuǎn)鏡所見的UGC 9391螺旋星系的全景圖展示了這個孤立的星系與星光背景的對比。附近明亮的恒星形成了衍射尖峰,而遠(yuǎn)處的銀河則呈現(xiàn)出旋渦狀。(Image credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al)

根據(jù)ESA的描述,“這張圖片來自哈勃觀測的一系列數(shù)據(jù),天文學(xué)家利用這些數(shù)據(jù)建立了‘宇宙距離梯子’,一組相互關(guān)聯(lián)的測量,讓天文學(xué)家能夠確定最遙遠(yuǎn)的天體有多遠(yuǎn)。”

變星是亮度會發(fā)生變化的恒星。Cepheid變星屬于一種稱為內(nèi)在變星的類型,這意味著并非由于某個物體圍繞恒星軌道運(yùn)行并偶爾遮擋其光線。相反,這些奇特的恒星會自行改變大小和亮度,這個現(xiàn)象也很好理解。因此,它們的亮度是確定星系距離的可靠指標(biāo)。

UGC 9391星系還展示了一顆特殊的Ia型超新星,其中一個叫做白矮星的恒星殘骸像僵尸一樣吞噬其伴星。這個雙星系統(tǒng)持續(xù)受到吞食的白矮星的壓力,直到這個亡者積累了大約一個半太陽質(zhì)量的物質(zhì)。這種情況會在所有情況下都產(chǎn)生超新星爆發(fā),因此,天文學(xué)家可以將其亮度作為確定星系距離的可靠參考。

UGC 9391星系通過哈勃的廣域視場相機(jī)3從距離我們130 million光年的地方清晰可見。哈勃太空望遠(yuǎn)鏡并不是在1990年就發(fā)射了。相反,NASA的航天飛機(jī)亞特蘭蒂斯號進(jìn)行的STS-125維修任務(wù)于2009年將它添加到太空望遠(yuǎn)鏡上。廣域視場相機(jī)3可以研究電磁譜范圍內(nèi)的天體物體,從紫外線到可見光再到近紅外。

得益于哈勃太空望遠(yuǎn)鏡,天文學(xué)家可以研究到一個現(xiàn)象,它也以天文學(xué)家埃德溫·哈勃的名字命名:宇宙的外擴(kuò)速度,也被稱為哈勃常數(shù)。這個位于北方天空中的龍座星系為此提供了重要線索。

相關(guān)知識

一顆超新星是一顆強(qiáng)大而明亮的恒星爆發(fā)。超新星在一顆巨大恒星的最后演化階段或者當(dāng)一個白矮星引發(fā)失控的核聚變時發(fā)生。原始物體,被稱為前身星,要么坍縮成中子星或黑洞,要么完全毀滅形成彌散星云。超新星的光度峰值可以與整個星系相媲美,然后在數(shù)周或數(shù)月內(nèi)逐漸衰減。

白矮星是由電子簡并物質(zhì)組成的恒星核心殘骸。白矮星非常密集:其質(zhì)量與太陽相當(dāng),而體積與地球相當(dāng)。白矮星的微弱亮度來自殘留熱能的輻射;白矮星內(nèi)不發(fā)生核聚變。已知離我們最近的白矮星是天狼星B,距離8.6光年,是天狼星雙星系統(tǒng)的較小成員。目前認(rèn)為在離太陽最近的一百個恒星系統(tǒng)中有八顆白矮星。對白矮星的異常暗淡在1910年首次被認(rèn)識到。白矮星這個名字是由威廉·盧伊滕于1922年創(chuàng)造的。

BY:Doris Elin Urrutia

FY: Winwin

如有相關(guān)內(nèi)容侵權(quán),請在作品發(fā)布后聯(lián)系作者刪除

轉(zhuǎn)載還請取得授權(quán),并注意保持完整性和注明出處

來源: 天文在線

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線