不知道是從什么時候起,各大景點、寫字樓、商城、學校附近都會有一個攤位,賣著外脆里嫩,香氣四溢的烤腸。

腸體對稱著劃上幾刀,在滋滋作響的熱油聲中炸到“開花”,等表面形成一層金黃的殼,再撒上孜然辣椒等調料粉,咬上一口,外面焦脆、里面粉糯,又香又脆。

對于這樣一根完美淀粉腸,吃貨們的最高評價是——

“超級喜歡淀粉腸,但凡帶一點肉我都不喜歡”

圖片來源:某平臺截圖

圖片來源:某平臺截圖

雖然這句話充分體現出大家對淀粉腸作為街邊解饞小吃的寬容與偏愛,不過,你可“誤解”淀粉腸了——淀粉腸里還真不能沒有肉,不然它就違法了呀。

只要是正規的火腿腸

肉就是主要原料

火腿腸在上世紀80年代作為肉類的創新品出現,但是隨著市場的價格競爭,含肉量一度下降。

為了整治市場亂象,2007年國家質量監督檢驗檢疫總局和國家標準化管理委員會聯合發布了火腿腸的國標GB/T20712-2006《火腿腸》。

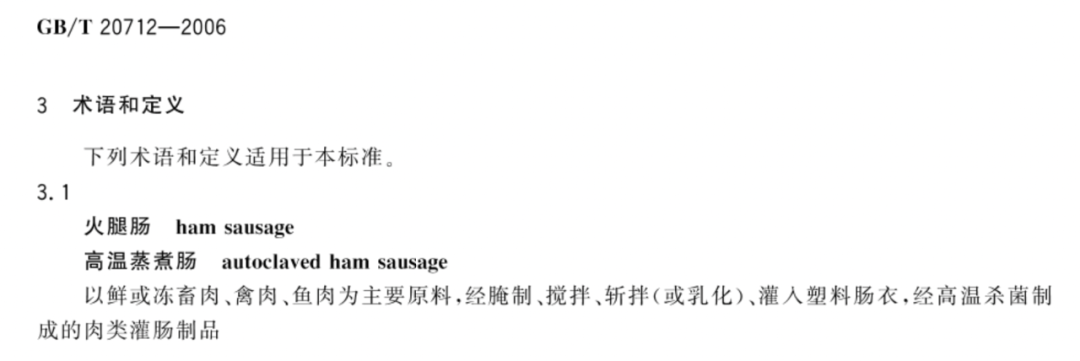

其中對火腿腸定義為:

以鮮或凍畜肉、禽肉、魚肉為主要原料,經腌制、攪拌、斬拌(或乳化),灌入塑料腸衣,經高溫殺菌制成的肉類灌腸制品。

GB/T20712-2006《火腿腸》

從定義中我們可以知道,只要是正規的火腿腸,肉就是主要原料。

在2024年實行的火腿腸新國標的火腿腸定義中,也保留了肉類作為主要原料這一點。當然也存在其他的灌腸產品,比如老北京灌腸,嘉禾血灌腸等,但他們都不是火腿腸。

曾經河北省地方標準也真的有過淀粉腸的標準,規定淀粉含量大于10%,蛋白含量不低于5%,但這個標準2009年3月實施,只存續了4年,在2013年5月就被廢止了。

所以有些朋友小時候可能真的吃過真的淀粉腸,但是現在它們已經不存在了。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

怎么知道火腿腸里有多少肉

看分級

國家標準中以淀粉含量作為主要標準之一,依據淀粉含量將其分為無淀粉、特級、優級和普通級四類。

淀粉含量依次為≤1%、≤6%、≤8%和≤10%。

而對應的蛋白質含量則為≥14%,≥12%,≥11%,≥10%。

脂肪含量在6%~16%之間,水分含量則在64%~70%之間。

是不是有點驚訝,就算是普通級的火腿腸,對應的蛋白質含量也是≥10%(雖然這里面的蛋白質含量不等于含肉量,很多火腿腸配料上標注的大豆蛋白也會算到蛋白質含量里)。

也就是說,你在街邊小攤吃的“淀粉腸”,盡管它們99.9%用的是普通級火腿腸,但只要是正規渠道進的貨,里面的含肉量,就沒有你想的那么低。

而且,大家其實不必太抗拒火腿腸里的淀粉添加。淀粉是增加火腿腸出品率、保持產品優質口感的重要手段。只是加入過多淀粉,必然降低產品中肉的含量,造成肉質彈性降低、口感偏“面”。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

不過,如果你想進一步追問街邊攤位上用的火腿腸,里面到底是什么肉,可能確實不太好說。

電商上常見的幾毛一根的火腿腸很可能是這些淀粉腸小攤的原料,看配料大多主要原料是水和雞肉鴨肉,網上有一些內部人士揭秘說這些火腿腸的制作會包含大量雞皮鴨皮骨架泥等邊角料成分,這聽起來也合理,畢竟這個價格確實也無法支撐使用高品質的肉作為原料。

但曾經有機構對這些電商上能買到的幾種常見的便宜火腿腸進行了檢測,結果發現,他們也都是符合標準的產品。

含肉量沒你想象的低

也不用談“防腐劑”色變

關于淀粉腸,小時候家長們另一個常見的說法就是:“淀粉腸里面防腐劑太多,有亞硝酸鹽,不健康”。

但其實,合理使用防腐劑是現代食品發展一個非常重要的部分。

亞硝酸鹽在食品加工,尤其是肉類制品加工中,廣泛用作抑菌劑、抗氧化劑、保色劑。尤其是抑制細菌這個作用非常重要,肉類的肉毒桿菌毒性很強,而抑菌劑能保證我們吃的肉類安全。

食品添加劑是有嚴格的安全限量的,只要選購正規生產檢驗合格的產品,安全性還是不需要擔心的。大家聽說過的亞硝酸鹽中毒事件,大多也是路邊攤販沒有常識隨意添加,或者是自制泡菜等情況下出現的。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

需要注意的是,雖然淀粉腸的正規產品沒有安全問題,但這類產品往往鹽含量超標、又經過油炸,從營養學上看不是那么健康,偶爾解饞可以,不太建議吃太多。

最后,如果你還想試試“一點肉都沒有的淀粉腸”,還真有……只是你不一定喜歡吃——

老北京炸灌腸,就算是純淀粉的腸。

炸灌腸。圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

炸灌腸。圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

它是把面粉和淀粉按照一定比例混合,用熬好的五香水和面,然后蒸熟晾涼,再切成一端薄些一端厚點的片,在平底鍋中用油煎到酥脆,蘸著蒜汁吃。

雖然叫“腸”卻沒肉,很多人來北京旅游,都被它的名字騙過~

參考文獻

[1]楊艷敏,張福,王繼鵬,曹新橋,火腿腸發展歷史與分類,肉類工業,2007.1,p47-48

[2]https://www.foodaily.com/articles/32203

[3]https://m.jiemian.com/article/7279157.html

[4]https://new.qq.com/rain/a/20211127A09VQ000

[5]https://www.toutiao.com/article/7182082988434342432/?source=seo_tt_juhe

作者丨FOODHACK玉子 新南威爾士大學食品科學碩士,《舌尖上的中國》科學顧問

審核|陳然 中糧營養健康研究院副研究館員(科學傳播)、高級工程師

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體