在日常生活中,你更喜歡一人泡一杯熱茶,享受這份安靜閑適,還是以茶為由,約上友人共品共飲?宋代的大文豪蘇軾就是一個不喜歡獨飲的人。看看他在《啜茶帖》中是怎么約朋友喝茶的。

[北宋] 蘇軾《啜茶帖》臺北故宮博物院藏

“道源無事,只今可能枉顧啜茶否?有少事須至面白,孟堅必已好安也!軾上,恕草草。” 好茶如蘇軾,沒事喜歡約好友喝茶,寫個啜茶帖:“道源兄,閑著也是閑著,不如過來喝杯茶?有些八卦我們還是見面說。”約茶聊八卦,熱熱的一杯茶飲下去,那略帶苦澀甘甜的味道,使得周身平正溫和。茶水的皴擦對味蕾形成一種溫柔的摩擦感,使得周邊的景象都變得溫柔敦厚起來,仿佛君子。以茶聚會,從古至今便是中國人的社交首選;茶會與雅集,也是茶文化在社會生活及人際交往中的一種體現形式。蘇軾在書帖中直白約茶,那么在歷代關于茶會的繪畫作品里,我們又能從中窺探出多少古人飲茶的講究呢?

壹 僧俗茶會

天下名山僧占多。唐代飲茶風尚的開展與禪寺僧人密切相關,北方飲茶最初是由禪院興起的。學禪務于不眠,茶有提神作用,因此在禪院廣為流傳。

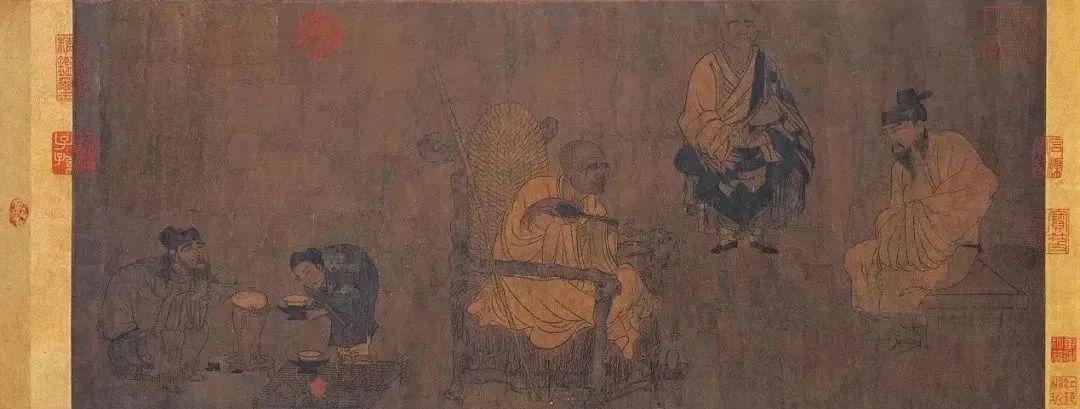

以唐代閻立本的《蕭翼賺蘭亭圖》為例,這是一場關于茶的“鴻門宴”。

[唐] 閻立本《蕭翼賺蘭亭圖》

《蕭翼賺蘭亭圖》是目前已知中國最早的茶畫,為唐代畫家閻立本創作的繪畫,原本已佚。現存宋人摹《蕭翼賺蘭亭圖》共有三本,分別藏北京故宮博物院、遼寧省博物館、臺北故宮博物院。

[唐] 閻立本《蕭翼賺蘭亭圖》局部

這里講了一個故事:唐太宗李世民是王羲之書法的小迷弟,遍尋其真跡。唯有天下第一行書之稱的《蘭亭序》未得。曾三次向辯才(王羲之七世孫僧智永的弟子)索要《蘭亭序》,均被他一再矢口否認。無奈之下只好派蕭翼智取。蕭翼向唐太宗索要王羲之所書二帖,偽裝成喜愛羲之書法的落魄書生,頻頻出鏡,出色的人品談吐果然吸引了辯才和尚。于是辯才就邀請他邊喝茶邊論禪詠詩,漸漸獲取辯才的欣賞和信任,在一次次的喝茶品茗深聊中放松了警惕,直至蕭翼拿出王羲之所書二帖,辯才忍不住將房梁上藏著的《蘭亭序》拿出來顯擺。結果隔日被蕭翼設計拿走獻給了唐太宗。

這幅《蕭翼賺蘭亭圖》描繪的就是當時辯才和蕭翼品茗論道場景。辯才趺坐在禪椅上,對面蕭翼一派云淡風輕。蕭翼在等,等什么呢?也許是在等茶煮好,也許是等辯才和尚上鉤。

[唐] 閻立本《蕭翼賺蘭亭圖》局部

畫面左側為一老仆人與一童子煮茶,一老仆人蹲在風爐旁,爐上置一鍋,鍋中水已煮沸,茶末剛剛放入,老仆人手持“茶夾子”欲攪動“茶湯”,另一旁,有一童子彎腰,手持茶托盤,小心翼翼地準備“分茶”。矮幾上,放置著其它茶碗、茶罐等用具。

畫中,閻立本展示了一場非常典型的唐代煎茶法,即茶末入鐺煮法。陸羽茶經有飲茶二十四器,圖中展示了其中十二器:風爐、竹莢、火夾、水方、羅合、鹺簋、具列、釜、則、巾、碗、瓢。

這幅生動地反應了唐代飲茶生活的茶畫。畫中寺廟不僅僧眾飲茶,還專以茶來招待客人。

貳 宮廷茶會

在古代,聚會約茶往往分男女。從以下兩幅茶畫可以看出:

女士篇

《唐人宮樂圖》 48.7×69.5cm 絹本 臺北故宮博物院藏

從《宮樂圖》我們可以看出,茶湯是煮好后放到桌上的,之前備茶、炙茶、碾茶、煎水、投茶、煮茶等程式應該由侍女們在另外的場所完成;飲茶時用長柄茶杓將茶湯從茶釜盛出,舀入茶盞飲用。茶盞為碗狀,有圈足,便于把持。可以說這是典型的"煎茶法"場景的部分重現,也是晚唐宮廷中茶事昌盛的佐證之一。

該吃吃,該喝喝,胖就胖吧

這茶不錯!

茶不醉人人自醉。這場女子茶話會,除了各自展現才藝,有聽覺、視覺享受,更有味覺、觸覺的體驗。《宮樂圖》表示茶飲已經和當時的上流社會日常生活以及高雅藝術緊密結合。

男士篇

這是一個國家最出色的幾位文士的聚會。

[北宋] 趙佶《文會圖》臺北故宮博物館藏

《文會圖》是北宋趙佶以及宮廷畫家共同創作的絹本設色畫,現藏于臺北故宮博物館。是趙佶描繪當時文人會集。這是一幅不可多得的茶事佳作,亦是一場難能可貴的宮廷雅集。

宋徽宗趙佶一生愛茶,常在宮廷以茶宴請群臣、文人,有時興至還親自動手烹若、斗茶取樂。曾親自著茶書《大觀茶論》以論茶道。上行下效,致宋人品茶之風盛行。

《文會圖》局部

畫中文士們圍席而坐,相互交談。桌上擺滿了各種茶點供取用。茶案后,花樹間又設一桌,上置香爐與琴。

這場“瓊林宴”在醒目的位置,即畫面前端畫了宋代點茶的全過程。宋代點茶與唐代煮茶不同,點為滴注之意,餅茶一般須研攆成茶末后,入盞注湯點啜。

《文會圖》局部

候湯、點茶、分酌、奉茶,有條不紊地進行著。但畫面只停在候湯,準備點茶那一瞬間。中間童子手里端著一個空盞,舀茶末準備入盞。面前桌上還放置著三盞。茶爐上置湯瓶兩只,爐火正熾,顯然正在煮水候湯。童子一旁手提湯瓶,意在點茶。一位文士似乎口渴,親自端盤來到茶桌邊等候。畫幅左下方坐著一位青衣短發的侍女,左手端茶碗,右手扶膝,也許是渴極了,也許是試茶,正旁若無人地飲茶。

雅致的風景配上周到的點茶和精致的茶點,絕對是宋代茶宴的天花板。這幅《文會圖》也是以圖證史,展現宋代的點茶藝術。

叁 文人雅士的茶會

文人雅士約茶,最注重的是什么?讓我們穿越到《惠山茶會圖》這幅畫里去看一看。

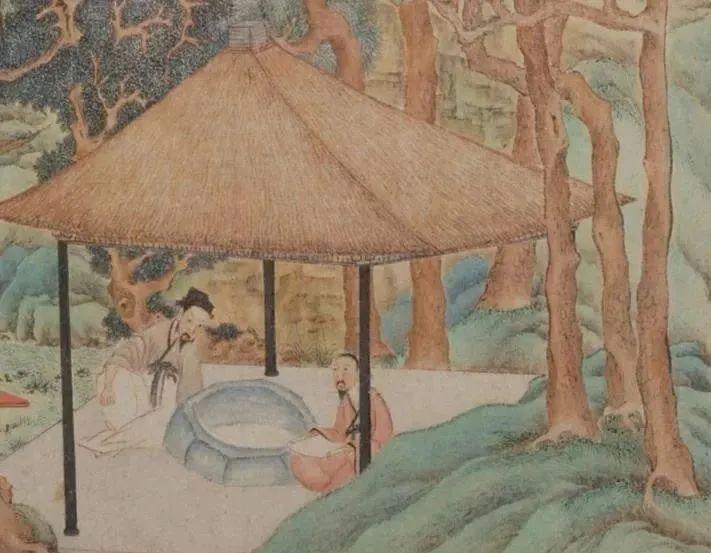

[明] 文徵明《惠山茶會圖》北京故宮博物院藏

《惠山茶會圖》是明四家之一文徵明五百多年前畫的,分享了他與蔡羽、王守、湯珍等人在清明節約至二泉亭品茶、賦詩的場景,他們的友情也因此名揚天下、讓人艷羨至今。

畫中古松參天,茶會設于山林之間,或立于樹下交談,或坐于亭中休憩。

亭旁空地,童子松下煮水泡茶。

《惠山茶會圖》局部

先到的人向遠處晚到的人拱手打招呼,晚到的人一邊寒喧一邊跟著小侍童沿著羊腸小道向茶桌走來。

看大家風塵仆仆的樣子,這茶喝得可有點費勁!當然主要還是辛苦了幾位小侍童,想來這些桌子、爐子、茶具都是從山下搬上來的。

辦個茶會,為什么要挑惠山呢?

這和畫里亭子下的泉井有關,也和古人的儀式感有關。別看它普通,他可是被譽為"天下第二泉"的惠山泉。

《惠山茶會圖》局部

明人重視品茶,尤其江南吳中地區,名茶與名泉相輝映,文人引領時尚。飲茶從選茶、用水、茶器、環境、品茶空間與茶器呈設,乃至品茗的人數,都相當講究。

這種寓于山水之間小眾的文人茶會,是虔誠的、嚴謹的,就像一場蕩滌心靈的儀式一般。這幅畫中流露出來的那種雅逸茶味,反映了明代文士崇尚自然清新而又不失古風的茶道格局。

自古至今,圖以鑒史。從唐代的“煎茶”到宋代的“點茶”,再至明清的“泡茶”,茶會形式多樣,茶所具備的包容性、互融性,創造出一種和諧的氛圍,協調甚至增進了人與人的關系,這在茶畫中一一得到驗證。

the end

供稿:中國美術學院 狄穎老師

審稿: 中國農業科學院茶葉研究所 于良子高級實驗師

圖片來自網絡

來源: 中國茶葉學會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國茶葉學會

中國茶葉學會