“姜”是我們日常生活中的常見食材,也是藥用價值很高的常用藥物。生姜,干姜,炮姜,姜炭,姜皮,煨姜,高良姜均是常用的中藥材,雖然都是姜,但是藥理作用卻存在很大差別,下面來系統地介紹幾下他們的作用和差異。

生姜:味辛,微溫。功能發汗解表,溫中止嘔,溫肺止咳,主治風寒感冒,胃寒嘔吐,風寒咳嗽。

歷代本草文獻都對其進行的描述:

(1)《名醫別錄》“味辛,微溫。主治傷寒頭痛、鼻塞,咳逆上氣,止嘔吐。”止嘔、療外感風寒,與今天大致相同。

(2)《本草求真》“氣味辛竄,走而不守。”“此藥行陽而散氣。”

(3)《本草思辨錄》“純乎辛散。”這是對其藥性的概括總結。

(4)《長沙藥解》“降逆止嘔,瀉滿開郁,入肺胃而驅濁,走肝脾而行滯,蕩胸中之瘀滿,排胃里之壅遏,善通鼻塞,最止腹痛,調和臟腑,宣達營衛,行經之要品,發表之良藥。”“宜于補益營衛之品加生姜以播宣之,則流利無阻。炙甘草、新加湯、當歸四逆湯皆用之,以溫行經絡之瘀澀也。”在前代的基礎,功效評述更為細化。

(5)《神農本草經》“味辛,溫。主胸滿,欬逆上氣,溫中止血,出汗,逐風濕痹,腸澼下痢。生者尤良,久服去臭氣,通神明。”《本經》的時代干姜、生姜功效并未明確區分。

(6)《本經疏證》“生姜是老姜所生之子姜,干姜則老姜造成者。故干姜得秋氣多,功兼收斂。生姜得夏氣多,功主橫散。”

干姜:味辛,性熱。功效溫中散寒,回陽通脈,溫肺化飲,治療中寒腹痛,亡陽厥逆,脈微欲絕,寒飲咳喘等癥。

歷代本草文獻的記載:

(1)《名醫別錄》“大熱,無毒。主治寒冷腹痛,中惡,霍亂,脹滿,風邪諸毒,皮膚間結氣,止唾血。” 主治范圍較后世略廣。

(2)《本草思辨錄》“色黃白而氣味辛溫,體質堅結,為溫中土之專藥,理中湯用之”“干姜溫脾而上及肺,以治肺咳而下連脾,正為相當。如小青龍湯以干姜治寒咳而用至三兩,微利亦不去干姜是也。” 強調其溫中的功能。

(3)《神農本草經百種錄》[9] “干姜氣味俱濃,故散而能守。夫散不全散,守不全守,則旋轉于經絡臟腑之間,驅寒除濕,和血通氣,所必然矣。”“旋轉于經絡臟腑之間”,這一對干姜作用部位的描述,他書未見。

(4)《本草求真》[13] “其味本辛。炮制則苦。大熱無毒。守而不走。凡胃中虛冷。元陽欲絕。合以附子同投。則能回陽立效。故書則有附子無姜不熱之句。”

(5)《長沙藥解》[6] “燥濕溫中,行郁降濁,補益火土,消納飲食,暖脾胃而溫手足,調陰陽而定嘔吐,下沖逆而平咳嗽,提脫陷而止滑泄。”“干姜溫中散寒,運其輪轂,自能復升降之常,而不至于助邪。其上下之邪盛者,稍助以清金潤木之品,亦自并行而不悖。若不知溫中,而但清上下,則愈清愈熱,非死不止!”

生姜大家比較好理解,即為成熟干燥的仔姜,關于干姜則有不同說法,一說為生姜烤干后即為干姜,另一說法為《本經疏證》中“生姜是老姜所生之子姜,干姜則老姜造成者”。就是孕育仔姜的老姜根干燥后所得,故干姜得秋氣多,功兼收斂。生姜得夏氣多,功主橫散。考證歷代醫家用藥及描述,第二個說法似乎更為貼切。

干姜溫中散寒以復升降之常。生姜入肺和脾胃,走而不守,發汗解表,助陰行陽,除濕開導之力,有水氣濕邪,血痹,解毒半夏,南星,魚蟹者而必用之。

對于干姜還“有附子無姜不熱”之說,守而不走,專輔佐附子回陽通心脈之力,溫中散寒,祛脾胃之寒,又燥脾胃之濕,干姜能引血藥入血分,氣藥入氣分,又能去惡養新,有陽生陰長之意,有心脾腎陽虛兼寒濕,血虛者必用之。

煨姜:味辛,性溫。和中止嘔。適用于脾胃不和、惡心嘔吐等癥。,用紙包煨,或紙包后置爐火旁烘煨。煨姜是生姜切片用草紙包裹,放在清水中浸濕,直接放在火中煨,待草紙焦黑,姜熟為度,至姜外表焦黃色。生姜煨熟則降而不升,止腹痛泄利,扶脾陽之氣,散郁結之氣,和中止嘔而不燥熱,能固護脾胃,脾胃不和,寒濕腹痛者必用之。

歷代本草文獻的記載大致相同。煨姜不燥不散,溫中和脾胃止嘔,與大棗并用療效倍增。

《本草從新》:用生姜懼其散,用干姜懼其燥,唯此略不燥散,凡和中止嘔,及與大棗并用,取其行脾胃之津液而和營衛,最為平妥,老姜洗凈,用濕粗草紙包,炭火內煨,令草紙純焦,并姜外皮微焦,中心深黃色則透矣,切片。

《本經撮要》:味辛,入手少陰手足太陰陽明經,功專和營衛,不散不燥,與大棗并用,行脾胃之津液。

《本草分經》:辛溫,和中止嘔,不散不燥,與大棗并用以行脾胃之津液而和營衛,最為平妥。

《本草害利》:辛溫燥散未甚,止嘔和中,溫脾胃最平安。并棗用,宜煨姜。〔修治〕取生姜洗凈,用粗紙包裹,浸濕入火灰中,煨熟切片入藥。

炮姜:辛、熱。歸脾、胃、腎、心、肺經。溫中散寒,溫經止血。用于脾胃虛寒,腹痛吐瀉,吐衄崩漏,陽虛失血。

炮姜多以母姜造,市面上很多是干生姜。炮姜偏于溫脾陽而助運化,以制水溫,此辛苦大熱,入脾胃,守中逐冷,產后虛寒,下元小腹虛冷和腹痛泄利,肺脾陽虛、脾不流血者必用之。

《本草分經》:辛苦大熱,除胃冷而守中兼補心氣,祛臟腑沉寒錮冷,去惡生新,能回脈絕無陽,又引血藥入肝而生血退熱,引以黑附則入腎祛寒濕。

《藥性切用》:即干姜炮黑。辛苦大熱,入脾胃而守中逐冷,救急回陽,為溫中止血專藥。產后虛冷需之,即設假熱外浮,非炮姜導之不可。按∶二姜具戰守不同,干姜辛熱,逐里寒而表寒解;炮姜辛苦,除內寒而虛陽自回。但姜性辛熱,孕婦均宜忌之。

姜炭:味苦;辛;澀;性溫,歸脾;肝;腎經,炒制黑炭,專入血分,故體內各臟虛寒出血都可以用之。功效溫經止血;溫脾止瀉。主虛寒性吐血;便血;崩漏;陽虛泄瀉。

《本草征要》:“血寒者可多用,血熱者不過用三四分為向導而已。”

《本草備要》:“多用報陰耗氣,孕婦忌之。”

《得配本草》:“孕婦服之令胎內消,氣虛者服之傷元,陰虛內熱多汗者禁用。”

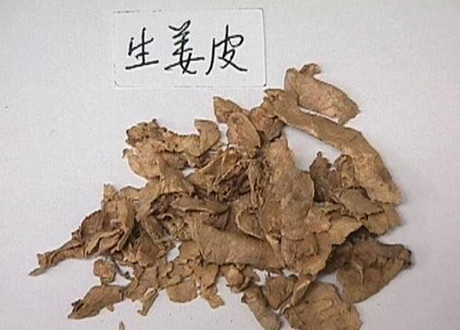

姜皮:辛,涼。入牌、肺二經,行氣消水。用于小便不利,水腫等癥。散水和脾,尤善辛散脾胃及肌膚之水濕浮腫,與生姜發汗,干姜化水飲有所不同。

《本草綱目》:"消浮腫腹脹痞滿,和脾胃,去翳。"

《藥品化義》:"勿大發散,有退虛熱之功。"

《本草再新》:"和脾降肺,行水消腫,治膈噎脹滿。"

《江蘇植藥志》:"外用于膿腫創傷,皮膚癬癥。"

《醫林纂要》:"姜皮辛寒,凡皮,多反本性,故寒。以皮達皮,辛則能行,故治水浮腫,去皮膚之風熱。姜發汗,則姜皮止汗,且微寒也。"

《本草從新》:辛涼.和脾行水.治浮腫脹滿.(以皮行皮、五皮散用之.古方以姜茶治痢、熱痢留皮、冷痢去皮、大妙。

總結起來,姜皮走皮表、生姜切片走上肺,干姜走脾腎下腹,煨姜溫中,碳姜溫而止血走心,類木炭止血補心走心。

來源: 河北醫大二院康復

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

河北康復

河北康復