自2019年開始,太陽進入第25個活動周期,活動日益頻繁,2025年前后將迎來活動的高峰,太陽耀斑、日冕物質拋射可能會頻繁發生。2023年4月發生了一次強烈的地磁暴,這是第25個太陽活動周期開始以來最強的一次太陽活動,導致我國黑龍江漠河、新疆克拉瑪依等地出現了絢麗的極光現象。受太陽活動影響,在2023年11月5日、 12月1日,黑龍江漠河地區又多次出現極光。尤其是12月1日晚,我國多地都傳來有人看到極光的消息。一名網友在北京懷柔郊區拍攝了一段絕美的極光美景,不僅刷爆了天文愛好者的朋友圈,更讓“北京極光”這個話題登上了熱搜榜。

極光有一個神秘又美麗的名字——歐若拉(Aurora)。歐若拉原本是指古羅馬神話中的一位女神,她掌管著黎明和曙光,每天早晨飛向天空,向大地宣告黎明的來臨。1619年,意大利天文學家伽利略以歐若拉之名創造出了“Aurora Borealis(北極光)”一詞,賦予其新的含義。

《黎明女神歐若拉》,圭爾奇諾于 1621— 1623 年創作的壁畫 圖片來源 / 維基百科

極光經常出現的地方是北極圈和南極圈附近,在北半球觀察到的極光被稱為“北極光”,在南半球觀察到的則被稱為“南極光”。當然,極光并非地球的專屬,太陽系內其他一些具有磁場的行星上也有極光。

極光產生的原因

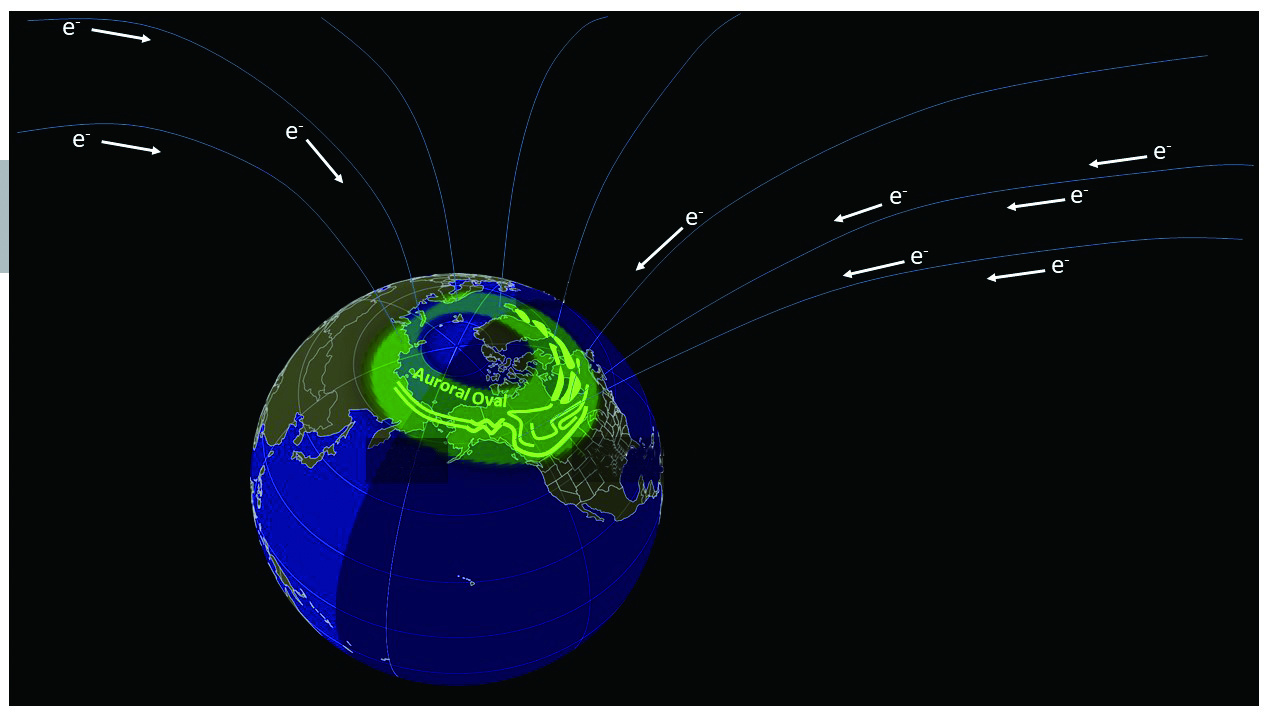

極光是高緯度地區上空的一種自然發光現象。當太陽風磁場與地球磁場發生磁重聯,太陽風高能粒子會沿著重聯的磁力線進入地球兩極,在引起地磁擾動的同時,與大氣中的氧原子和氮原子發生劇烈的碰撞。在碰撞過程中,高能帶電粒子將其能量轉移到大氣中,從而將氧原子和氮原子激發到更高的能量狀態。當氧原子和氮原子放松回到較低的能量狀態時,它們會釋放光子,這些光子就是我們所看到的極光。這個過程類似霓虹燈或熒光燈的發光原理。

極光主要出現在地球的南、北兩極,并且彼此是鏡像的。當極光在一個半球變得活躍時,同時在另一個半球也會變得活躍。極光以磁極為中心,呈環帶狀區域,該區域又被稱為“極光卵”。在較大的地磁暴期間,極光卵會膨脹,遠離兩極,因此在南、北極圈附近大部分地區都可以看到極光。

極光是地磁暴的一種表現形式。有兩種類型的太陽事件會產生與明亮、活躍的極光相關的地磁暴。第一種是日冕物質拋射(CME),可以描述為從太陽噴出的幾十或上百億噸等離子體,以每秒數千千米的速度傳播,兩到三天后抵達地球周圍空間。當CME到達地球時,它可以引發地磁擾動,從而產生一些最明亮、最活躍的極光,此時的極光向赤道方向延伸最遠。第二種可以產生中等規模地磁暴的太陽事件被稱為“冕洞”。冕洞是高速太陽風的來源。當高速的太陽風到達地球時,可以產生活躍的極光。但是,冕洞引起的地磁暴和極光遠不如CME引起的明亮、活躍。溫和的太陽風也會產生極光,因此即使沒有大的地磁暴,某些地區通常也會有微弱的極光。

春分和秋分前后,極光出現的概率也大于冬、夏兩季,這是因為地球轉軸垂直于太陽磁力線,兩者磁力線重疊效果最佳。春分之后夜晚看到極光的時間,則不如秋分之后的長。

本圖顯示了磁層和電子加速的位置(左邊紅色 區域),右邊的紅色區域是產生夜間極光的電子加速的地方,也是產生地磁暴過程的來源 圖片來源 /NOAA/SWPC

極光的顏色和形態

我們平時在網絡、電視、報刊上看到的極光大多是綠色,其實極光也有很多種顏色。這與地球大氣的成分有關,大氣中氧和氮的含量決定了極光的顏色。而不同的海拔高度,氧和氮的含量也是不同的。

紅色極光出現在最高處,是太陽風與300千米處的氧原子反應后輻射出630納米的紅光。這種顏色的極光不易看到,只有在太陽活動強烈的情況下才可能出現。綠色極光出現在中間高度,是太陽風與120~400千米處濃密的氧原子反應后輻射出557納米的綠光。紫色極光出現在最低處,來自氮原子。

通常,有人說目視極光是淡白色的。事實并非如此,這實際上是人眼夜視的一種表現。人眼在不區分顏色的情況下,優先挑選亮度。只有當極光相當明亮時,人眼才能區分真正的綠色、紅色和其他顏色。另外,數碼相機通常比人眼更靈敏,可以在極光太暗而人眼無法看到時,捕捉到極光和極光的顏色。

極光除了顏色不同,形狀也不同。通常,極光看起來很像窗簾,大致向東、西方向分布,會跟隨地磁場扭曲和擺動,就像風吹在窗簾上一樣。除了簾幕狀極光,還有射線狀極光、均勻極光等。另外,也可以根據激發粒子的來源分成質子極光和電子極光。

本圖顯示了地球磁力線和沿著磁力線行進到高 層大氣的電子,綠色陰影區域顯示了以磁極為中心的極光卵 圖片來源 /NOAA/SWPC

觀看極光的條件

要想看到極光,主要取決于兩個因素:地磁活動(地球磁場的干擾程度)和你所在的位置。進一步考慮的因素,是觀測所在地的天氣、光污染、滿月等情況。

極光在高緯度地區更容易看到,通常發生在南、北極圈附近、緯度60?~75?、寬約5個緯度的環帶區域。在冰島、挪威、瑞典、美國阿拉斯加等高緯度地區,一年中有一半以上的夜晚都能觀測到極光。傍晚和早晨的極光不太活躍,觀察起來也不太有趣。午夜的極光是最活躍、最明亮的。在清晨,極光會呈現出更像云的樣子,反復閃爍,然后隨著太陽從東方升起而消失。

當空間天氣活動增加,出現更頻繁、更大的太陽風暴時,極光會向赤道方向延伸,較低緯度地區也會出現極光。歷史上有記載的最嚴重的一次太陽風暴發生在1859年9月,這就是“卡林頓事件”,造成了長達8天的惡劣空間天氣,當時甚至有人在赤道附近地區看到了極光。

龍形態的北極光,2019 年 2 月 6 日拍攝于 冰島 攝影 / 張敬宜

看看你與極光的邂逅概率

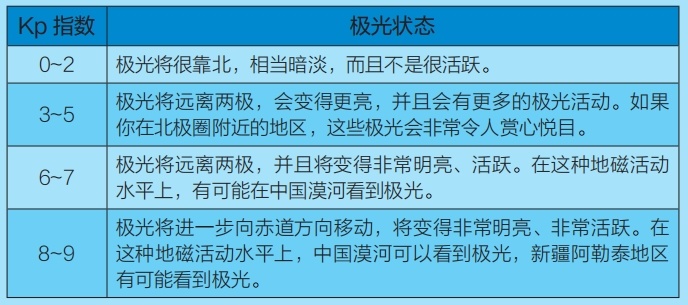

為了知道你是否有機會看到極光,你需要查看地磁Kp指數(全球磁場指數)、極光預報圖以及所在地的地磁緯度。

1.地磁Kp指數

這是一個簡單的地磁指數,被用來描述每日每3小時內的地磁擾動強度,用數字0~9來劃分強度等級。

Kp指數與極光卵的緯度范圍之間存在近似關系。這種關系對應的是地磁緯度上的,而不是地理緯度上的。

2.極光預報圖

極光的亮度和位置通常顯示為以地球磁極為中心的綠色橢圓。當預報極光更加強烈時,綠色橢圓會變成紅色。在NOAA(美國國家海洋和大氣管理局)空間天氣預報中心(SWPC)的頁面上,可以查閱到最新的極光預報圖。

NOAA 的極光30 分鐘短期預報圖,依次為 Kp=3 安靜的極光,Kp=5 中度極光,Kp=7 活動 極光,Kp=9 非常活躍的極光 圖片來源 /NOAA/SWPC

3.地磁緯度

地球的地理兩極和磁極并不完全相同,存在11.5?的夾角,所以地理緯度不等于地磁緯度,而且地球磁軸還向北美洲偏移。因此,地磁緯度才是我們需要的緯度。請注意,并不是極光邊緣必須到達你所在的磁緯才能被你看見,其實在極光邊緣的4~5個緯度距離,你便可以看到它。那么,你知道所在地的磁緯嗎?這里有一種簡單的方法來幫助你,所在地的地理緯度減去10?左右才是你要的地磁緯度。

當你知道了所在地的磁緯,就可以結合當前的地磁Kp指數和極光預報圖來判斷你是否能看到極光。我國大部分地區處于中緯度地帶,即使是我國最北端的漠河,緯度也只有53?,看到極光的機會不多,并且大概率看到的是以紅色為主的極光。而且,如果你想看到極光,還需要選擇一個晴朗的夜晚,并且沒有城市燈光或月光的干擾。

文/于建峰

來源: 《科學大眾》雜志

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助