隼,在名詞解釋中是隼形目猛禽,食肉鳥類,多為單獨活動,飛翔能力極強,是視力極佳的動物之一。但我們今天說的隼鳥,雖有隼之特性,但并非真正的鳥類,而是一艘小小人造的深空探測器。

這艘探測器,在黑暗深空孤獨飛翔了7年,行程60億千米,經歷了種種磨難,依然忠實地完成了人類賦予的任務,將千辛萬苦帶回的采樣交給了人類,自己卻鞠躬盡瘁死而后已,以絢麗的火花結束了自己。

它就是日本發射的小行星探測器“隼鳥號”。

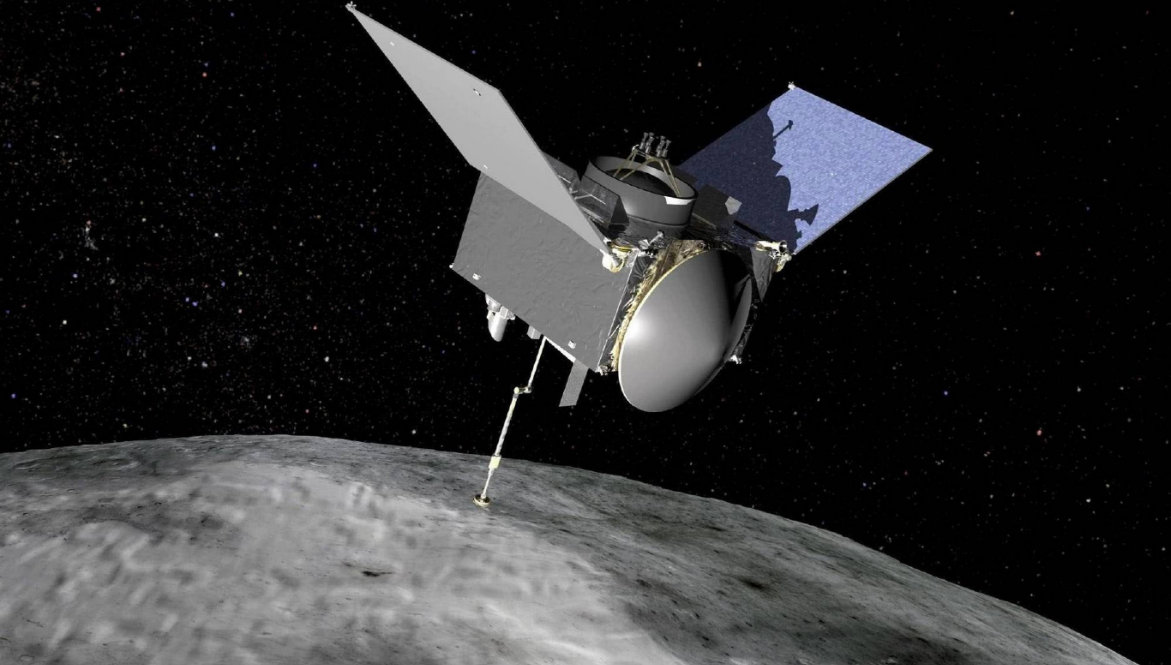

人類航天事業有著許多可歌可泣的故事,隼鳥號只是其中很小的一則,但卻在航天探測史上留下了重要一筆,因為它是被吉尼斯紀錄認定,是人類首個在小行星上著陸,并將小行星物質帶回地球的探測器。

為啥要探索小行星

人類為了未來的生存和發展,開始邁向太空,了解地球以外的事物。自從1956年前蘇聯的東方號運載火箭將第一顆人造衛星送上天,人類在60多年的航天探索史中,發射的航天器已經數以萬計。

尤其對月球、金星、火星的探測非常多。如今,探測器已經到過太陽系所有大行星,以及部分矮行星、衛星,還載人登上了月球。人類越來越多地了解了宇宙以及我們的銀河系、太陽系,但依然還有許多問題沒有弄清楚。

比如地球的水從哪里來,地球上有機物和生命來自何方,太陽系最早的狀態是什么樣子等等。雖然有一些理論解釋這些問題,但畢竟很難有真憑實據支撐。就像人類要尋根問祖,最有力的證據是DNA密碼,通過DNA追蹤,就很可能能夠找到最早的那個祖宗。

那么太陽系、地球的DNA在哪里呢?人們從地球上、月球上很難找到這類密碼,因為地球和月球的表層經歷過億萬年的地質事件和隕石轟擊,早就改變了,很難找到最原始的一塊石頭或塵埃。

而小行星和彗星上,很可能保留著太陽系形成時的原始痕跡,或許解開太陽系和地球許多疑問的密碼就蘊藏在其中;而且小行星撞擊地球是人類和生態的重大威脅之一,研究它們可以幫助人類提前預警和應對這類災害。

前赴后繼的小行星探索之旅

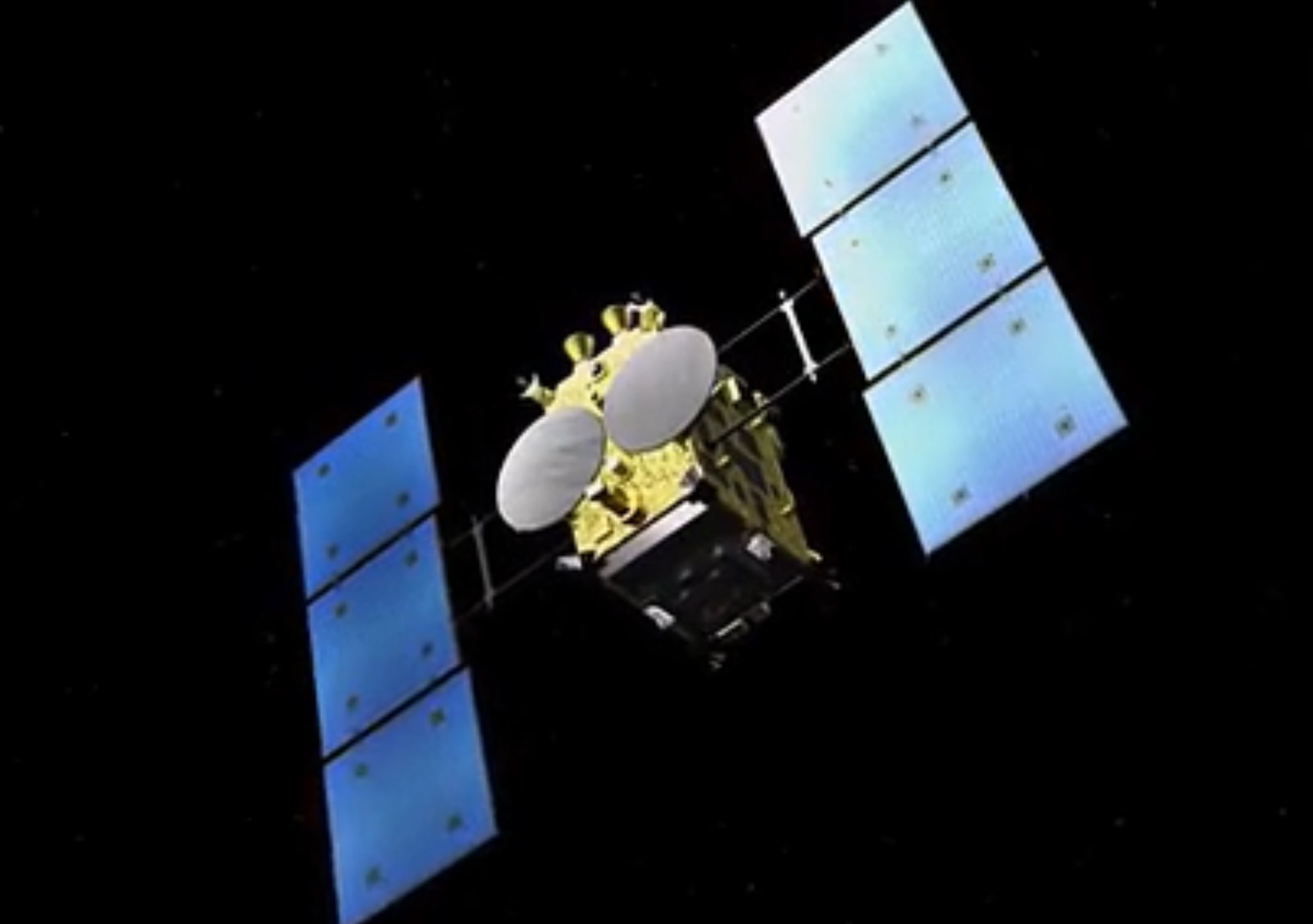

從上世紀七十年代開始,一些航天機構就開始了小行星探索。最早接觸小行星的是NASA(美國國家航空航天局)1971年發射的水手9號,這是一艘有點像一把吊扇的火星的探測器(上圖),它在探測火星的同時,順帶拍攝了火衛一和火衛二。火星這兩顆衛星被一些人認為是捕獲的小行星,因此這次探索被認為是人類最早接觸的小行星。

這兩顆衛星很小,長得怪模怪樣的不規則形狀,有點像土豆,由此人們推測小行星大致如此,而事實也證明卻是如此;1991年,NASA發射的伽利略號木星探測器,先后飛掠了蓋斯普拉和艾女星兩顆小行星,首次得到了小行星的高清照片。

1997年6月27日,NASA發射了尼爾-舒梅克號探測器(上圖),這是世界上第一艘專門探測小行星的探測器,其目標是愛神星,途中還與小行星253梅西爾德星擦肩而過,并對其進行了拍攝;1999年,NASA又發射了深空一號和星塵號兩個小行星探測器,這兩個探測器探測了好幾個小行星和衛星,其重要意義還在于實驗了離子推進技術等幾十項深空新技術,星塵號最終從維爾特二號彗星的彗發取樣返回,成為首個取得彗星樣品送回地球的探測器。

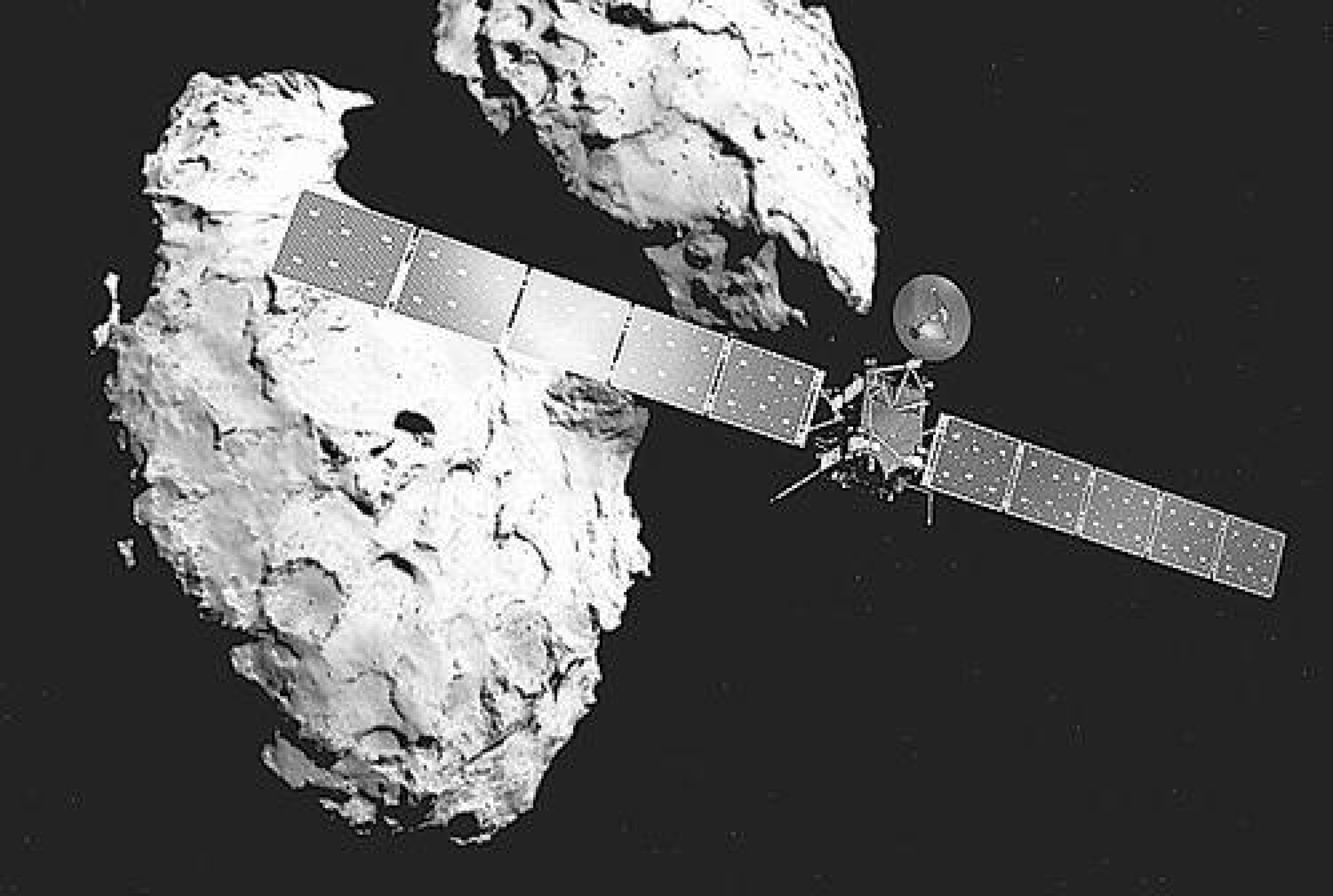

2004年歐空局發射了羅塞塔號探測器(上圖),并于同年成功登陸67P彗星(丘留莫夫-格拉西緬科彗星),分析了上面的樣品。

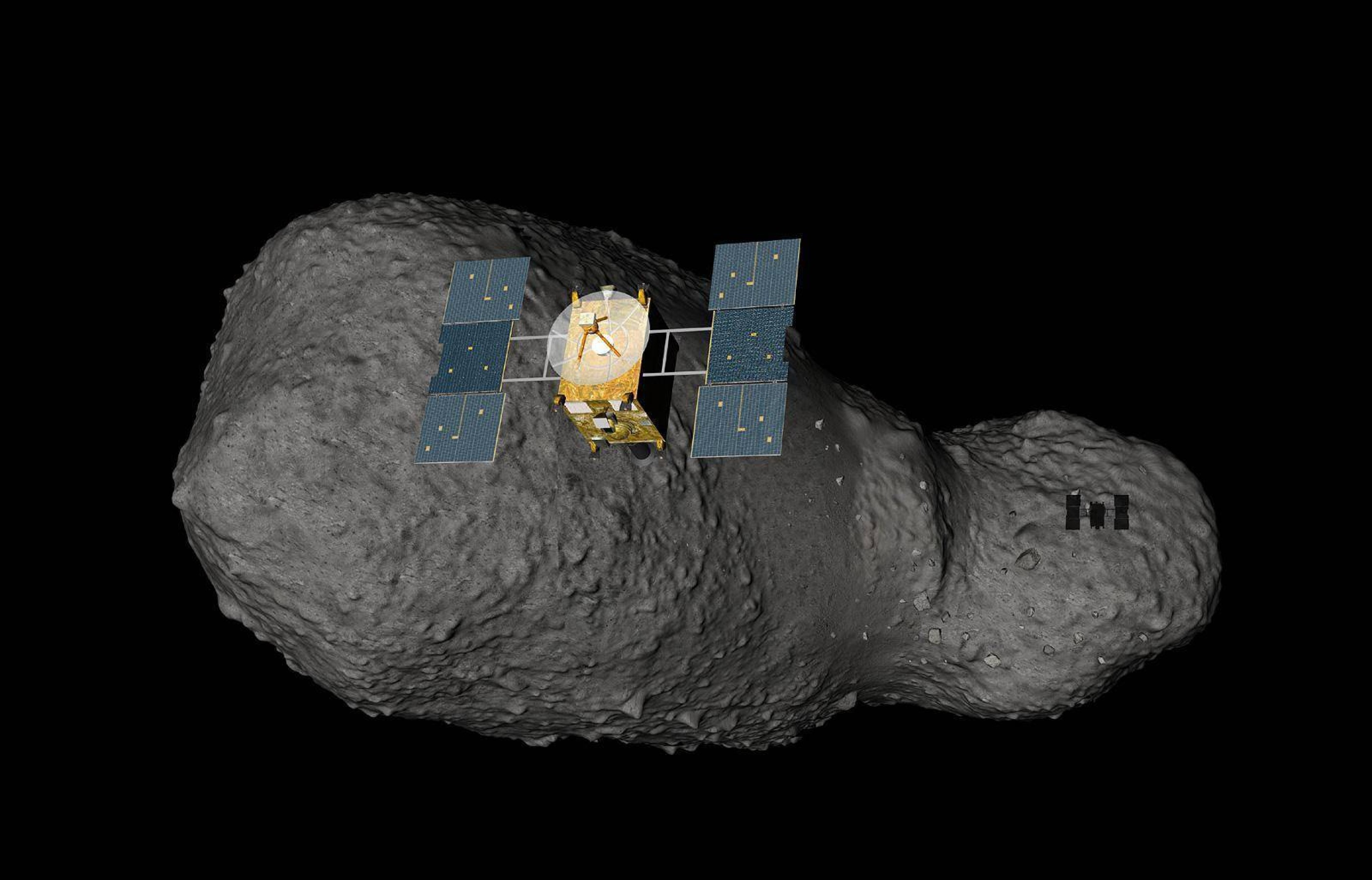

而我們今天要說的主角“隼鳥號”探測器,是在這之前的2003年5月9日,搭乘M-V型運載火箭從日本種子島航天中心發射升空的,目標是距離我們3億千米的“系川”小行星。從此這艘命運多舛的瘦小身影就遠離人類,開始了它艱苦卓絕的一生。

肩負重任,出師不利

其實隼鳥號從一出生,就肩負著與其瘦弱的身材不相稱的重負。這艘探測器發射重量510kg,凈重只有380kg,尺寸為1.6m*1m*1.25m,太陽帆展開后寬約6m。

就是這艘小小探測器,需要前往距離我們3億千米的小行星25143,又名“系川”那里,隨著地球和系川的不停運行,來回最終行程達到60億km。

這艘原定2007年就回來的探測器,經歷了許多劫難,一直到2010年6月,才托著殘廢之軀回到地球。可以說這艘探測器有些出師不利,一出地球就遇到種種考驗。

隼鳥號的遠航采用了節省原料的離子發動機,雖然NANA之前也采用過這種發動機,但這么長時間距離用這種發動機,隼鳥還是首次。出發4個月后的9月份,就出現了離子引擎不穩定狀況,動力改由另外三架引擎聯合使用;10月底11月初,隼鳥號又遭遇了觀測史上最大太陽風暴襲擊,導致太陽電池輸出減弱,內部內存單粒子翻轉錯誤。

傷病纏身,孤軍奮戰

經過兩年多艱難航行,2005年7月29日,“隼鳥號”已經接近小行星“系川”,首次捕捉到它的樣子:這是一個長條形土豆樣子的小行星,長約540米,寬約300米,自傳周期為12.1小時。

7月31日,“隼鳥號”X軸出現故障,姿態控制裝置無法使用,由此改為化學燃料輔助推進器與剩下的兩個姿勢控制裝置聯合操作。

11月12日,“隼鳥號”開始在“系川”小行星上進行著陸預演,同時釋放出刻有88萬人名字的芯片,并投放目標標定球和小型機器人MINERVA,但都沒落到“系川”上面。

這時,一系列故障開始出現。開始,由于運行姿勢出現偏差,太陽能電池板因為接收不到陽光而失去供電能力,天線也無法對準地球發射信號,“隼鳥號”與地球失去聯絡。這時,它只能孤軍奮戰,按照設定程序完成了一系列降落取樣活動。

這期間雖然發生了許多不確定的問題,如著陸終止模式無法解除、用于采集樣本時撞起巖石碎片的子彈無法發射等,無法確定采樣是否成功。以后通訊短暫恢復,11月26日“隼鳥號”第二次降落,著地1秒后即離開,地面站收到并顯示降落和子彈發射,整個過程正常執行。

后來發生了又一次燃料泄漏故障,12月9日,通訊中斷。

一波未平一波又起

地球與“隼鳥號”的通訊中斷了49天,這期間,關心這只小小“隼鳥”的人們,無法知道它在黑暗的太空如何度過,孤獨無助的它是否還安在。2006年1月23日,人們終于收到了它發出的信號,但這種信號斷斷續續,每次發出時間只有20秒。

這是“隼鳥號”在太空旋轉時,偶爾天線對準了地球,信號才能傳遞給人們。工程師們緊緊抓住這稍縱即逝的20秒,向“隼鳥號”發出了一系列的指令,就像對“隼鳥號”進行著一次次的心肺復蘇操作,它終于起死回生。

這時人們發現,“隼鳥號”已經傷痕累累,軀體衰竭。1月26日,地面工程師們確認它太陽能電池輸出過低,11個鋰電池有4個完全無法使用,燃料也幾乎流失殆盡。但“隼鳥號”依然竭力地修正和完成了一系列操作,于2007年1月17日進行了將樣品容器轉移到樣品倉,進行了膠囊密封作業,并于次日確認完成。

由于各種故障,“隼鳥號”已經錯過了2005年12月回家的最佳窗口,只能在茫茫太空孤獨守候,一直到2007年4月,回家的窗口才再次出現,“隼鳥號”啟動航程,開始了回歸之旅。

回到地球,化為火花

“隼鳥號”回歸的旅途,依然是異常艱險,困難重重。首先是由于燃料泄漏,12臺推力較大的化學引擎全部停機,地面指揮站只能設法啟動“隼鳥號”裝備的4臺離子引擎替代。一路上,由于許多零件老化而故障頻發,“隼鳥號”常常“失聯”。

2009年11月,壞消息又來了,“隼鳥號”的4臺離子引擎壞了3臺,而回家之路至少要有兩臺才能到達,“隼鳥號”再次陷入絕望。但日本科學家們從沒放棄,他們中的國中均教授突發奇想,利用兩臺不同故障的離子引擎中完好部分,組合成一臺完整線路,成功激活了一臺離子引擎,這樣,就有了兩臺回家的引擎。

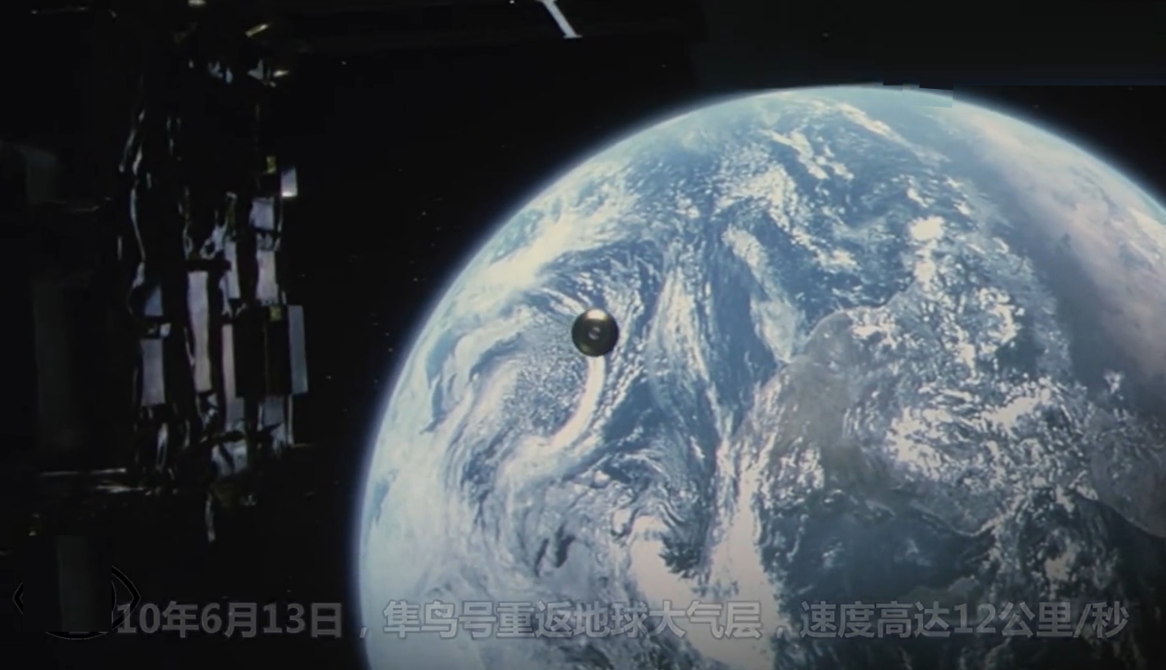

終于,2010年6月,“隼鳥號”經過7年九死一生的跋涉,回到了家園。6月13日,“隼鳥號”進入了地球大氣層,拼盡全力,進行了一系列標準化操作:19:54,分離樣品倉成功;22:02進行了最后的地球攝影;22:28通訊中斷。這意味著什么?這是“隼鳥號”完成任務后犧牲的最后時刻。

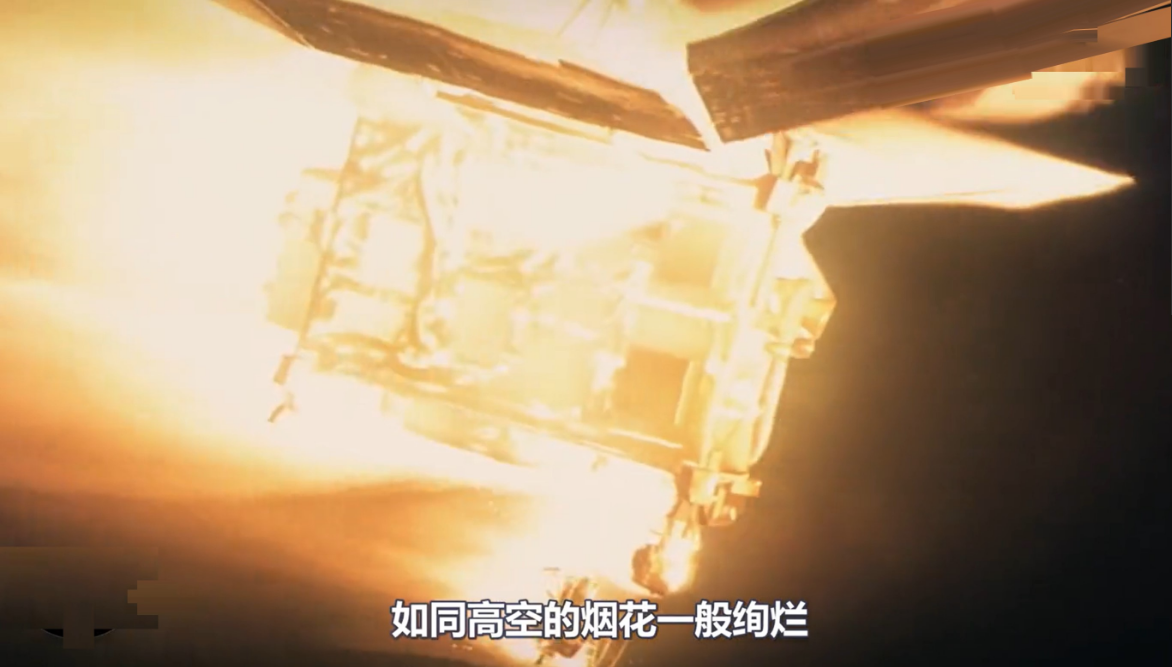

人們看到天空出現一道絢麗的亮光,“隼鳥號”在與大氣劇烈摩擦中燃燒起來,很快化作一片金星,熔化在了地球母親的懷抱。在最后的時刻,它執行著最后一項人類賦予的使命,給地球拍攝一張最后的照片,可惜這張照片還沒有完成,它就融化在了藍天里。

“隼鳥號”消失了,但獲得人們賦予的一個崇高稱號~“不死鳥”。

它釋放的樣品倉平安落在了澳大利亞沙漠中,被安全回收。科學家們小心翼翼地打開這個密封膠囊,首次獲得了來自一顆小行星的樣品,這些樣品雖然很微小,小到只有10微米左右,但有1500個。

圍繞著這項研究,科學家們已經在世界級科學期刊發表論文多篇,對小行星狀況了解有諸多突破,而且研究還在繼續,要比較全面地完成“隼鳥號”帶回的這些樣本分析和研究,科學家們還需要努力15~20年。

“隼鳥號”是人類第一艘在小行星上降落又起飛的探測器,也是第一艘從小行星上帶回樣本的探測器,這個已經毋庸置疑,但“隼鳥號”留下的豐富遺產還在繼續發揮作用。

2014年,日本發射了“隼鳥2號”,由于有了“隼鳥號”以身試險的經驗教訓,“隼鳥2號”更順利地從一個叫“龍宮”的小行星取回了更多更深層的樣品,并于2020年將樣品送回地球,然后自己又充忙的去執行下一個任務。預計在2036年“隼鳥2號”會到達一顆編號為1998KY26的小行星,進行不采樣探測。

“隼鳥號”這只小小隼鳥已經消失了,或許過了許久,人們對它的記憶也會淡薄,但未來人們解開了小行星的秘密,對人類未來生存和發展起著很大作用時,人們是不會忘記這些曾經舍身幫助過自己的朋友的。否則拿現在時髦的話說,就是歷史虛無主義。

你認為我說得對嗎?如果喜歡就請給個點贊和關注吧,謝謝閱讀,歡迎討論。

時空通訊原創版權,侵權抄襲是不道德的行為,敬請理解合作。

來源: 時空通訊

來源: 時空通訊

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普吉林

科普吉林