過完年,在父母親戚眼中的你,“又長大了一歲”。

但只有自己心里知道,其實自己一直在“假裝當大人”——

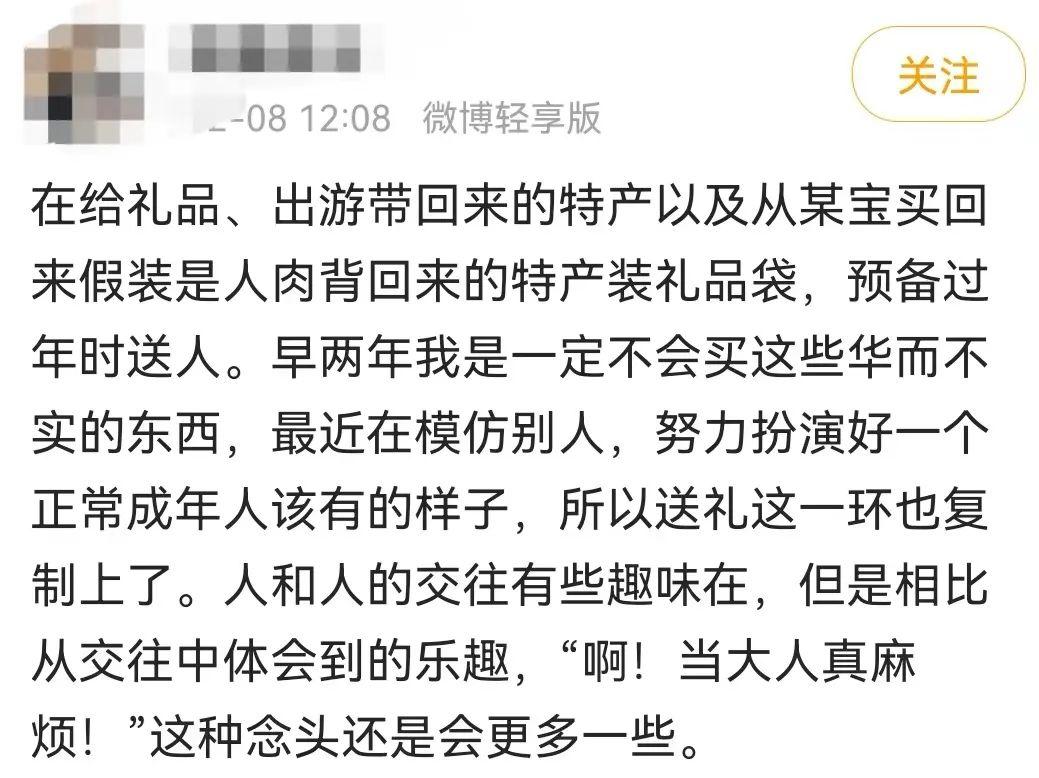

圖片來源于微博

對于生活和工作中遇到的問題,雖然表面看起來好像可以hold住,但其實根本是個外強中干的“銀樣镴槍頭”。小時候不會處理的人際關系,現在面對時還是會想要躲躲閃閃,小時候覺得難捱的場面,現在遇見還是會坐立不安……

那些以為我們長大后自然就能擁有的技能——知道每一個七拐八繞的親戚在輩分上該怎么稱呼、買東西的時候討價還價、在大街上碰見別人搭訕也能應對自如的生活技能,該不會還是不會,該不行還是不行。然而對比之下,周圍的人卻似乎各種人際關系都能應對自如,對自己的角色如魚得水。

這時候,真的很難不產生一些自我懷疑:難道全世界只有我自己在“假裝當大人”?

為什么會覺得自己在

“假裝當大人”

覺得自己在“假裝大人”,其實并不是自己有問題,更不是自己不夠成熟,而在于我們對“大人”這件事的定義。

長期以來,我們的社會語境中,將“大人”和一系列與“穩定感”相關的褒義詞緊密相連,比如:成熟、穩重、冷靜、理性、熟練……甚至在我們小時候也經常聽到類似的話:“等你長大了就懂了”“等你長大了就會了”“等你長大就好了”……

這些潛移默化的概念給成人世界鍍上了一層金光,讓人覺得仿佛只要長大了,該會的就會了,該懂的就懂了,眼下困住自己的難題將迎刃而解。而反過來,這也會讓一些年輕人覺得,如果自己在日常中做不到這些,就是沒有長大。

但這種思路明顯是存在問題的,屬于一種絕對化思維陷阱。在這種“失序”感的背后,是對自己“不夠成熟”的擔憂,是對日常生活失去掌控的恐懼。

覺得大人就該如何如何和覺得孩子就該怎樣怎樣一樣,都是不合理的。事實上,成年人也會有不擅長的事,也有會遲疑、迷茫、痛苦和兩難的時刻,成年人的世界也不是隨時隨地都擁有穩定和成熟。

“長大是在某一刻突然發生的”這種說法,更像一種文學修辭,真正的成長是一個不斷變化的過程——這里邊有發展,但可能也會有退行,但對大多數人而言,總體還是個不斷向上的過程。人生不只有“沒長大”和“長大了”兩種狀態,或者說,從生到死亡,人一直處在成長中,每一刻我們都比前一刻成長了一點點。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

從這個角度看,“成為大人”這件事,更像一種對美好人生的向往,向往一種永遠游刃有余、不會失控,熟練面對所有人生問題的狀態。因為每個人的現實生活都處在不斷的變化中,總有新的問題等待人去應對,無法處理好每一件事才是人生常態,而我們需要去做的,正是接納這種不穩定的生活,以及不是任何時候都游刃有余的自己。但也正因為現實讓人感覺到失控,人們才會渴望穩定。

這種渴望讓我們在小時候賦予“大人”這個名詞光環和意義,而這種固有印象卻在真的長大成人時,變成了一種困擾甚至自我否定。

覺得自己在“假裝大人”或者“不夠成熟”的心態,可能是由此產生的。

從覺得自己“不夠成熟”

到“我在假裝當大人”

年輕人在重新理解成長

覺得自己在“假裝大人”和覺得自己“不夠成熟”基礎心態雖然差不多,但其實是完全不同的兩件事。前者帶著一些自嘲意味的和解,而后者則帶著一點自我否認。說出“自己仿佛在假裝大人”的年輕人,其實是在嘗試著與自己握手言和——它重新定義了“成長”,給受困于“自己是否不夠成熟”迷思的年輕人解綁。

“假裝大人”的背后,暗藏著一種自我原諒——不夠成熟又怎樣呢?我就是這樣的人。說出這種話的年輕人放平了自己的心態,不再去過分追求臆想中的完美“成熟”,用“假裝”兩個詞重新確認了自己的立場。而這也是為什么,當大家在放肆追逐自己的愛好,遠離臆想中成熟穩定的成人世界標準時,會覺得好一點。

在某種程度上,“假裝大人”就像之前流行的話題“世界是個草臺班子”一樣,都是年輕人試圖通過重新定義世界,拿回自己生活主動權的方式。“草臺班子”消解了以往通俗語境里對成人世界精英化、秩序化、神秘化,以及嚴絲合縫運轉的描繪,在心態上降低了初入社會年輕人的緊張感,讓人覺得成人世界的試錯成本好像也不那么高,進而挺直腰板、鼓起勇氣加入其中。

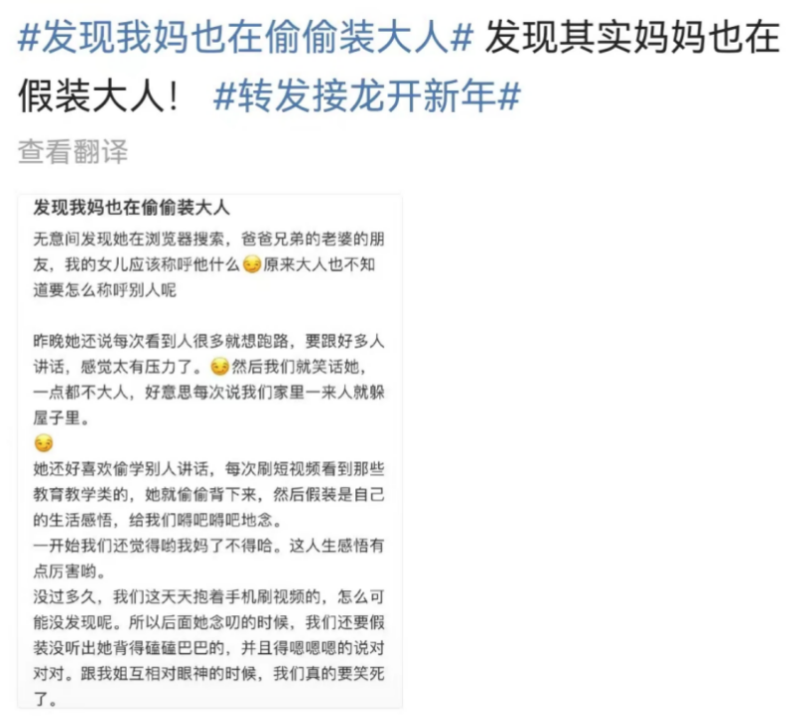

更重要的是,隨著對自己的接納和觀察的深入,這屆年輕人還發現,其實不光是自己,包括父母在內的其他人也都在“假裝大人”:

圖片來源于微博

這個發現,更是讓人松了一口氣,對自己的不合理的完美主義要求也隨之消——出錯又怎樣呢?害怕又怎樣呢?大家都一樣,誰不是在假裝大人。意識到這一點的年輕人變得更加泰然自若地面對生活。

在嘗試理解成長、接納生活本質的同時,“假裝大人”的年輕人學會了不苛待自己,不自責、不求全,靜靜觀察這其中發生了什么。真正接納自己,從認識到“就算自己不夠好那又怎樣”開始——就算自己還不是小時候理想中的那種成熟而穩定的大人,那又怎么樣呢?

如果意識到了這些,知道自己時刻走在讓自己變得更好的道路上,這就夠了。

本文為科普中國-星空計劃作品

出品|中國科協科普部

監制|中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

作者丨likely 科普創作者

審核丨樊春雷 中國科學院心理研究所 副研究員

來源: 星空計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃