吃水餃、年糕、湯圓,是人們過年時非常注重的風俗之一。除水餃產生于北方之外,年糕、湯圓均與江南有關。

●江南的年糕與湯圓●

年糕又稱“年年糕”,與“年年高”諧音,人們吃在嘴里,甜在心上。清人有詩云:“人心多好高,諧聲制食品,義取年勝年,藉以祈歲稔。”如今這個“高”字,還可以進一步延伸為高升、高壽、高興、高中、高薪等更為具體含義,所以“過年吃年糕”,自古以來就是江南人堅持不懈的傳統習俗。每到年味漸濃時,總是不厭其“繁”、“糕”潮迭起。此時的蘇州,金魚年糕、過年年糕、金磚年糕、喜慶年糕等,早已紛呈迭出、琳瑯滿目。前不久,我在觀前街的一家老字號糕團店里,就看到貨架上擺滿了一排排紅籃子、紅盒子、紅袋子,幾乎是一片飄紅。

相傳在春秋戰國時期,伍子胥幫助闔閭奪了吳國王位,并輔佐他整年經武、強盛國勢,筑“闔閭大城”。城垣建成后,吳王以為就此高枕無憂。伍子胥卻憂心忡忡:“城墻可以擋敵于外,也可能困我于內。果如此,可去相門城下掘地三尺取糧。”夫差繼位,聽信讒言,伍子胥被逼自刎,越王乘機舉兵伐吳,將姑蘇城團團圍住,曠日持久,致使城中糧盡食絕,餓殍遍野。有人突然想到了伍子胥的話,便帶領百姓前往相門拆城掘地三尺,發現那里的城磚不是用泥土燒的,而都是用糯米磨成粉做的,全城百姓因此得救。世人銘恩,過年吃糕,感激子胥,造型仍與城磚相似,還是那樣的煮后不膩、干后不裂、久藏不壞……

糯米是江南的特產,糯米做的湯圓,也是江南人過年的偏愛。江南的湯圓,細膩白凈,豐滿圓潤,又軟又潤,爽口爽心。卓然獨立的是,這些湯圓都是用水磨糯米粉做成的。據說,這種做法是浙江寧波人首開先河,他們先磨出飽和著水的糯米漿,待沉淀后再去掉水,留下精細白潤的水磨粉。

如今那種小作坊的記憶已被現代化的大生產所取代,但這種傳統工藝中的萬種風情依然不減,滿世界都有寧波湯圓就是明證!有人曾把昆曲比喻為水磨腔,所以當你聽到牡丹亭纏綿婉轉的行腔時,就不難想象水磨粉那柔軟細膩的口感了。

●水鄉“橋”與“船”的年味●

周莊人走“雙橋”,同里人走“三橋”,烏鎮人走“橋里橋”。春夏秋冬,一年365日,天天可以走橋,但到了歲末年初至于鼎盛。曾在春節期間到烏鎮,看到許多人走“橋里橋”,即通濟橋和仁濟橋,這兩個橋一個是南北方向,一個是東西方向,兩橋成直角相鄰,無論站在哪一座橋邊,均可以透過橋洞看到另一座橋。

人們也希望透過“橋里橋”,能夠看到另一個更加美好的人生。在春節期間,他們似乎把拜年和走橋結合了起來,將祝福送給別人,也把幸福留給自己。經過一番心靈的精雕細刻之后,每個人都把走橋變成了一種告別過去、面向未來的歷史過渡,所以他們每走一座橋、每走一級臺階,都是在為自己加載用明天來兌現今天的祈福。

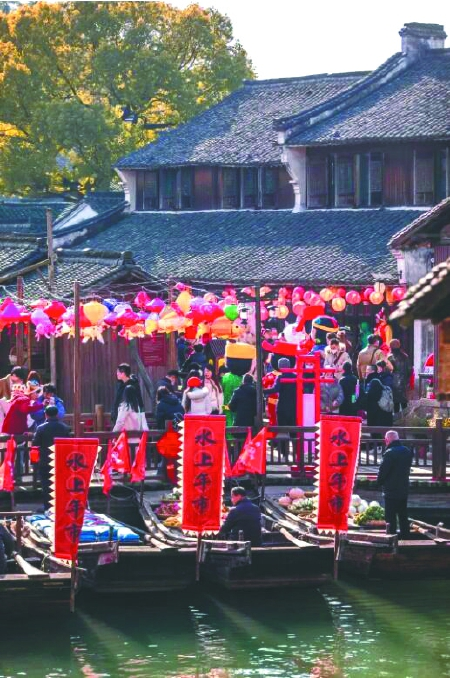

江南水鄉皆以船為車、以舟為馬,到了春節的時候,河道里漂浮著的船更多了。有獨木舟,也有龍舟,有撐篙船、劃槳船、搖櫓船,有長條形、菱形、方形、三角形、燈籠形的,所以,通過坐船感受不一樣的年景,也日漸成了一種水鄉過節的時尚。

平日坐船,最大的聽覺盛宴就是船娘熱情的歌聲,最美的視覺享受就是“兩岸風光看不盡”,而在新春微風吹拂之中,人們一旦走進煥然一新、充滿喜氣的龍船上,就立馬會感到“別有一種旋律在耳中”,這里有拉著二胡的,彈著琵琶的,撫著古箏的,吹著竹笛、洞簫的,“此曲只應天上有”,如臨王母蟠桃會。

身邊還不時有魚貫船只擦過,卷來一陣陣歡聲笑語,儂語軟腔飄飄入耳。兩岸后移的景點,連續不斷呈現出《梁祝》《柳毅傳書》《西廂記》等傳統經典節目的表演,人在畫中游,畫在心中移,越走越生動,愈近愈風情。

●江南的除夕夜●

江南的除夕夜是非常迷人的。

那年住在西塘岸邊的小旅館里,透過臨河的窗子,可以看到古屋下、橋拱里、水閣中、河埠上,被鱗次櫛比的燈光勾勒出點、塊、線狀的輪廓,船槳輕搖,一河碎銀也不停地抖動著兩岸的萬家燈火,整個水鄉仿佛沉浸在一片瓊樓玉宇的通明世界,只是到了除夕之夜,更透露出了一種濃烈的喜慶氣氛。

爆竹聲震響天宇,此起彼伏,聲聲盈耳,天上水中,璀璨一片,烈火烹油,旺氣通天。如此紅紅火火的春天密碼,就這樣被巧妙自然地鑲嵌到江南水鄉的文明之中:高聳的馬頭墻下,溫暖的觀音兜前,到處都是大紅燈籠高高掛,老宅屋檐上飄動著一排排紅色的剪紙,門上黏著一道道紅色對聯,窗上粘著各種各樣的紅色窗花,還有紅色旗袍、紅色羽絨服、紅色帽子、紅色圍巾以及天女散花般的紅色粉屑,仿佛一粒粒幸福的種子緩緩落下……

張永祎

來源: 江蘇科技報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助