“媽媽上班好累呀”

前段時間,這句話上了熱搜。

起因是網友的一條微博:

最近發現一件很神奇的事兒:任何一句話前面加個“媽”字兒都有一種不同的風味。比如“上班好累啊”就是普通的抱怨,但“媽媽,上班好累啊”就完全不同,只是在心里念一遍都會涌上一絲委屈,想要撲進誰懷里小哭一場……

感覺“媽媽”這倆字是一個飽脹的傷口,戳一下就會涌出酸楚的淚水。而這甚至無關于你的原生家庭,在念這句話的時候每個人腦子里就生成了一個抽象的媽,就像賣火柴的小女孩在火光里見到的那種媽媽一樣,溫暖,偉大,永遠笑而不語。

她的感慨引起了很多人的共鳴——

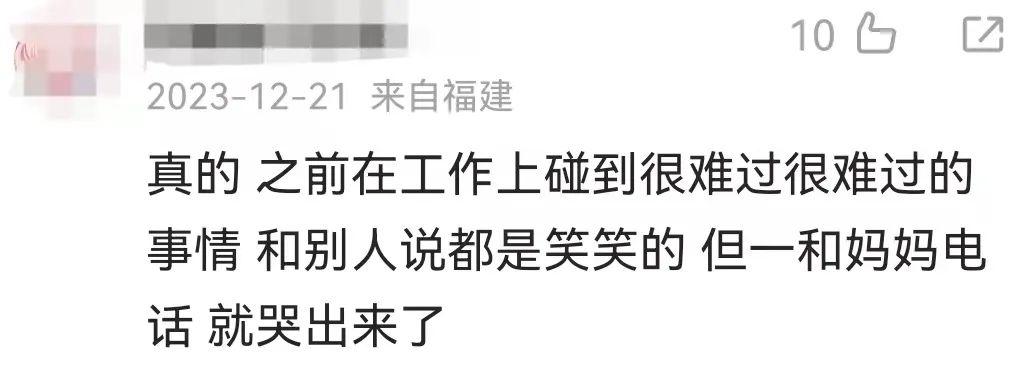

有人說,遇到了難過的事情,自己可以在別人面前裝作若無其事,甚至還能說說笑笑,但一聽到媽媽的聲音,就再也忍不住了:

圖片來源:微博截圖

有人說,自己在疲憊的時候,會躺在床上拍拍自己,這樣就能假裝跟小時候媽媽哄自己入睡一樣:

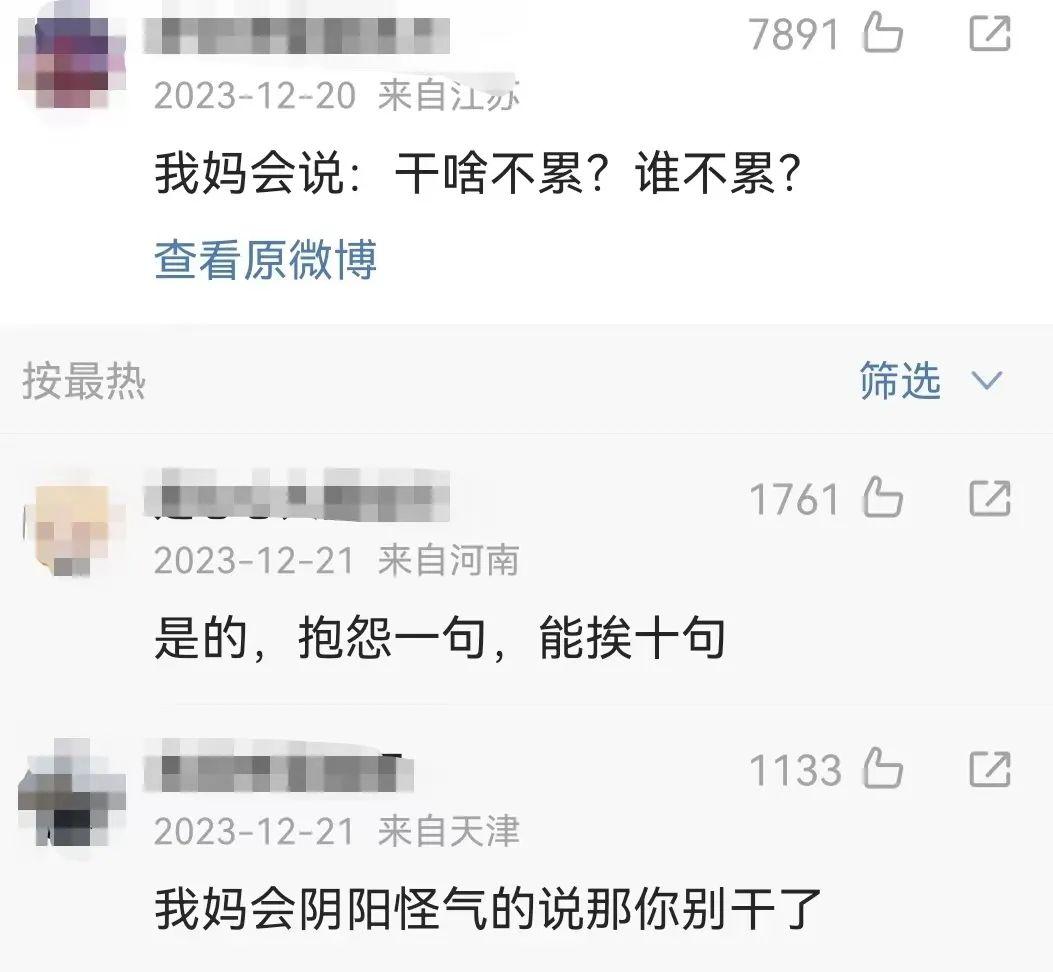

圖片來源:微博截圖

還有人想到了《紅樓夢》,曹雪芹寫晴雯臨死,雖然沒見過自己的媽媽,但梗著脖子喊了一夜的娘……

圖片來源:微博截圖

你有沒有過類似的體驗,平日里的小風小浪扛一扛就過去了,可能不太明顯,可一旦到了某個心理無法承受的崩潰瞬間,“媽媽”這兩個字總會神奇地出現在腦內,嘴巴無聲張合——這個過程甚至是無意識的,也和你在生活中跟“媽媽”的關系好壞無關。

圖片來源:微博截圖

為什么我們會對“媽媽”有不自覺的期待和依賴?

找“媽媽”,人的本能

心理學上有個概念叫做“依戀理論”。

它強調了人類天生對緊密情感聯系和安全關系的需求,通常最初是與照顧者(如父母或其他監護人)建立的。這些早期的依戀關系為個體建立了內部關系模型,并影響了個體在整個生命中如何與他人建立聯系的方式。

媽媽在很多情況下是一個人一生中最早的關懷者和支持者,是情感依戀和信任的第一對象。

小時候,在我們還無法說清楚完整的字句時,遇到了想要的東西、感到害怕無助,就會用咿咿呀呀、模糊不清的口齒呼喚媽媽,希望能夠獲得安撫;長大后,面臨困難和需要幫助時,仍然會下意識地表現出類似的依戀行為——這可能也是一種“條件性反應”。

能讓我們在不經思考的情況下脫口而出的那個人,都是我們潛意識里最信賴和最愛的人。在這個時候,“媽媽”就是關懷和安全感的象征。

而這樣的象征,也會給予我們一種無形的安慰和支持,讓你感覺,哪怕眼前的困難再大、再無法被別人理解,都有一個人,會在背后默默地無條件地支持你,這樣的暗示,能讓人能夠更有信心去面對挑戰。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

“媽媽”

讓人又愛又痛苦

不過,我們也不得不承認,“媽媽”這兩個字又是復雜的,這也正是很多人痛苦的來源——

圖片來源:微博截圖

“當我想哭著喊媽媽的時候,我喊的并不是我媽”

“我好像深愛著那個燭火中出現的媽媽,但是我媽會面無表情地走過來吹滅了它”

想象中的“媽媽”是避風港,現實里的“媽媽”,卻可能正是風雨的來源。

不僅僅是“媽媽”,“家”也類似。

在外地上班上學下意識還是會說“好累啊我想回家”,可很多時候回家并不是那么快樂。

就像童話里賣火柴的小女孩即便把手里的火柴一根根全部燃盡,也無法改變現實世界終將露出它殘酷又冰冷的真面目。

圖庫版權圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

如果是這樣,又該怎么辦呢?

一方面,人是有的主觀能動性的。有時候,有些家庭中,代溝是客觀存在的,甚至會導致矛盾和沖突,但如果這段親子關系本身是良性的,仍存期待的,沒有崩壞的,那么它也不會因為說錯一句話,做錯一件事,表達錯了一個反應,就崩塌了。

很多親子之間會經歷吵架——冷戰——反思——和解的階段,這些處理方式其實沒有一個固定的套路,家庭成員之間會逐漸磨合出適合自己的相處之道。

但如果所處的是一段不健康的、惡劣的、崩壞的親子關系,比如家庭成員中存在虐待、冷暴力、長期疏忽照料等情況,倒不如自己當自己的父母,自己當自己的小孩,把自己重新愛一遍,千萬次拯救自己于水火中罷了。

看到這里的你,如果恰好是“媽媽”的角色,作為父母,該怎么回應才能讓孩子不失望?我們也有一些建議:

從問題解決的角度來說,父母的回應不外乎兩種——“直接解決問題本身”以及“解決由問題所引發的情緒”。

能幫忙解決問題當然最好,如果解決問題不是那么簡單,那有些時候,求助者需要的其實就是情緒安撫這一功能。所以父母的回應可以是“問心不問技”——就好像上面提到的,孩子們找母親可能是一種不自覺的情感依托,而非真的“求技”,那么做好一個傾聽者就好了,我們能做的其實更多就是鼓勵和支持,從而激發出他們積極的心態和自我成長的動力,這也有助于個體的自尊心發展。

作者|張昕 北京大學心理與認知科學學院副教授

審核丨樊春雷 中國科學院心理研究所副研究員

來源: 科普中國新媒體

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體