作者:段躍初

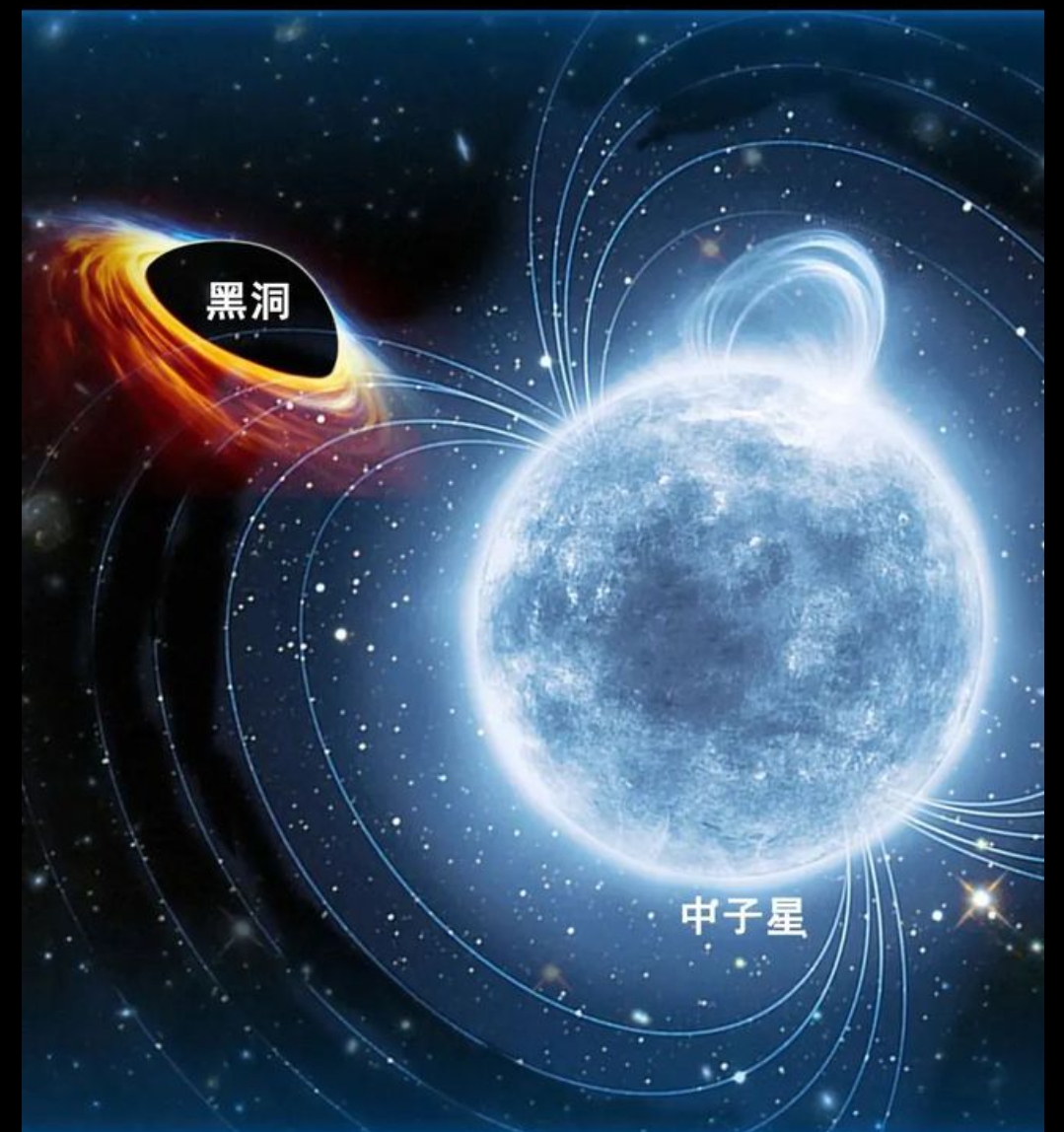

中子星是一種極為稠密的天體,通常由恒星爆炸后殘留的物質所形成。它的名稱源自其中絕大部分質量都是由中子組成。中子星的質量一般在太陽質量的1.4到2倍之間,而直徑卻只有大約20公里,密度極高,可以達到數千萬個地球的密度。相比之下,黑洞則是由質量極其龐大的天體演化而來,其引力極其強大,連光都無法逃離其影響范圍,因此無法直接觀測。

中子星和黑洞的形成機制有所不同。中子星通常來自質量在1.4至8倍太陽質量的恒星,在恒星爆炸后,內部物質被擠壓到極限,從而形成極為致密的中子星。而黑洞則是由質量更大的恒星演化而來,在恒星耗盡全部核燃料后,無法抵抗內部引力而坍縮形成黑洞。這兩種天體的形成機制有著明顯的不同,也造就了它們之間的質量差距。

質量差距對星際演化產生深遠影響。在恒星演化過程中,質量差距決定了其最終的命運。質量較小的恒星往往會演化成為中子星,而質量較大的恒星則有可能演化成黑洞。這種不同的演化路徑直接影響了星際物質的分布和星系的結構,對于宇宙的演化和宇宙學研究具有重要意義。

為了探測中子星和黑洞,科學家們依靠各種先進的天文設備和技術。其中,X射線望遠鏡和引力波探測器成為探測中子星和黑洞的重要工具。X射線望遠鏡可以通過探測高能X射線來發現黑洞和中子星,因為這兩種天體都能釋放出大量的X射線。例如,通過NASA的查茨X射線天文臺觀測到的超新星爆發,就揭示了中子星的存在。而引力波探測器則可以探測到星體碰撞或者質量流失時釋放的引力波,這也為發現黑洞和中子星提供了可能。2015年,LIGO探測到了人類歷史上首次引力波信號,這標志著引力波天文學的誕生,也為黑洞和中子星的探測開辟了新途徑。

中子星和黑洞之間的質量差距對于我們理解宇宙的演化和結構形成具有重要意義。首先,通過研究它們之間的演化關系,我們能夠更好地理解恒星的生命周期以及恒星死亡后不同天體的形成過程,從而深化對宇宙尤其是恒星演化的認識。其次,中子星和黑洞的質量差距也直接關系到星系和星際物質的分布和形態,對于研究星系演化和宇宙結構具有重要的指導意義。此外,通過對中子星和黑洞之間質量差距的研究,我們還能夠驗證和完善引力理論,并尋找新的物理規律,對于推動基礎物理學的發展也具有積極意義。

未來,對中子星和黑洞之間質量差距的研究將繼續深入。首先,我們可以通過引力波探測器的進一步升級,提高其探測靈敏度,以期觀測更多黑洞和中子星的合并事件。其次,發展更多先進的天文設備和探測技術,如超高能望遠鏡和空間望遠鏡等,以加強對中子星和黑洞的觀測能力。最后,我們也可以通過模擬實驗和理論推演,進一步探討中子星和黑洞形成的具體機制,以及它們之間質量差距對宇宙演化的影響。通過這些努力,我們有望更全面地理解中子星和黑洞之間的“質量差距”,并從中揭示更多宇宙奧秘,推動宇宙學領域的進步。

來源: 科普文迅

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普文迅

科普文迅