距地球僅 90 光年發(fā)現(xiàn)已知最古老太陽(yáng)系遺跡

這一發(fā)現(xiàn)為巖態(tài)行星在遠(yuǎn)古時(shí)期便能大量形成提供了進(jìn)一步的證據(jù)

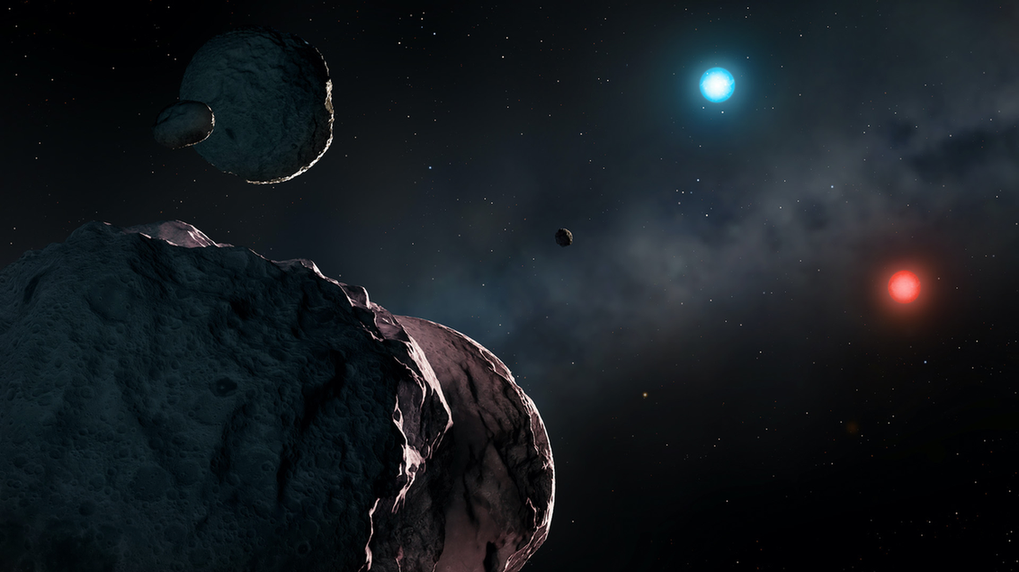

兩顆白矮星(藍(lán)色 WDJ1922+0233 和紅色 WDJ2147-4035)圍繞行星碎片的藝術(shù)想象圖。(圖源:華威大學(xué)/馬克·加里克博士)

在距離地球僅 90 光年的地方,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了一顆已知的曾擁有巖態(tài)行星系統(tǒng)的最古老死星,這項(xiàng)發(fā)現(xiàn)讓科學(xué)家們可以對(duì)近 110 億年前形成的世界組成有深入了解。

這是一顆所謂的白矮星,即內(nèi)核氫燃料耗盡的恒星“遺體”。107 億年前(大爆炸后僅 30 億年),一顆普通恒星誕生了;現(xiàn)在,它的“遺體”被命名為 WDJ2147-4035,是航天局蓋亞星系測(cè)繪任務(wù)數(shù)據(jù)收集中新發(fā)現(xiàn)的兩顆被行星碎片污染的白矮星之一。

雖然它們不是第一顆被發(fā)現(xiàn)從一場(chǎng)顯而易見的行星大碰撞中吸積碎石的白矮星,但它們是最古老的,因此它們給科學(xué)家研究宇宙不到 30 億年時(shí)形成的行星組成提供了敏銳洞察力。

就WDJ2147-4035而言,它的前身恒星質(zhì)量比太陽(yáng)大,但還沒(méi)有大到足以使它在生命盡頭爆炸成超新星。相反的是,在它形成的50萬(wàn)年后,也就是大約 102 億年前,這顆恒星的內(nèi)核耗盡了用于核聚變的氫燃料,膨脹成了一顆紅巨星。然后它慢慢噴發(fā)掉了外層,露出惰性的富氦核——成了一顆白矮星。

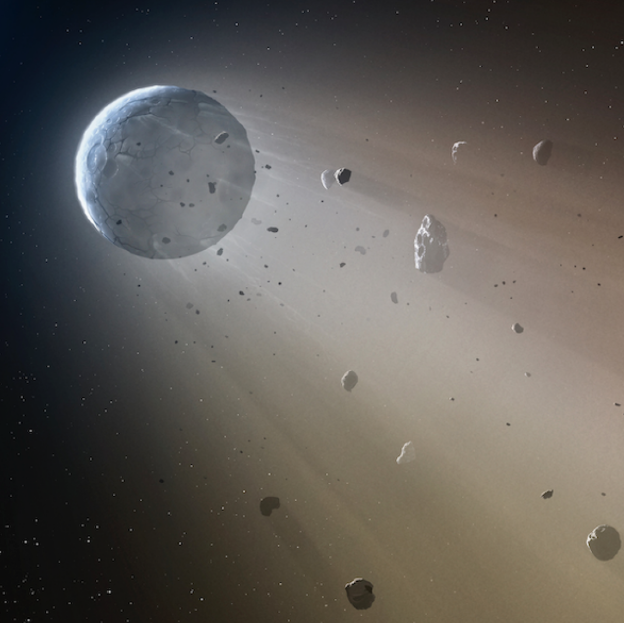

隨著恒星在其紅巨星階段的演化,它的引力場(chǎng)也在不斷變化,一些繞軌道運(yùn)行的行星要么被摧毀,要么被撕裂,也有一些行星可能完好無(wú)損地幸存下來(lái)。無(wú)論哪種方式,這種擾動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致大量繞軌道運(yùn)行的行星碎片落入白矮星上。

由英國(guó)華威大學(xué)阿比蓋爾·埃爾姆斯博士生領(lǐng)導(dǎo)的天文學(xué)家們采用了來(lái)自蓋亞空間望遠(yuǎn)鏡和暗能量巡天項(xiàng)目——由智利托洛洛山美洲際天文臺(tái)布蘭科望遠(yuǎn)鏡上的暗能量照相機(jī)觀測(cè)——的光譜測(cè)量數(shù)據(jù),以及同在智利的甚大望遠(yuǎn)鏡上的 X-Shooter 儀器分析了紅色的WDJ2147-4035和藍(lán)色的WDJ1922+0233 ——第二顆白矮星——的化學(xué)成分。

分析結(jié)果顯示出行星組成的驚人多樣性。藍(lán)色 WDJ1922+0233 的顏色不是來(lái)自其溫度,而是來(lái)自其氦氫大氣中罕見混合氣體,這顆白矮星顯然受到了與地球陸殼成分相似物質(zhì)的污染。

“這些被金屬污染的恒星表明,地球并不是獨(dú)一無(wú)二的,在外太空還有其他有著與地球相似星體的行星系統(tǒng)。”埃爾姆斯在一份聲明中如是說(shuō)道。

紅色的WDJ2147-4035更像是一個(gè)謎題:其中的鋰、鉀、鈉含量正在不斷增加,而且這個(gè)白矮星還被初步檢測(cè)到有碳吸積。

“紅星 WDJ2147-4035 是一個(gè)謎,因?yàn)樗e的行星碎片富含鋰和鉀,與我們太陽(yáng)系中已知的任何東西都不一樣,”埃爾姆斯說(shuō)。

無(wú)論如何,這些發(fā)現(xiàn)為巖態(tài)行星在遠(yuǎn)古時(shí)期便能大量形成提供了進(jìn)一步的證據(jù),盡管當(dāng)時(shí)重元素在宇宙中并不常見——因?yàn)檫@些元素需要由每代恒星累積形成。

埃爾姆斯說(shuō):“一想到這都是100 億年的時(shí)間尺度上發(fā)生的,而且這些行星甚至在地球形成之前就已經(jīng)死亡,我就覺(jué)得真是令人驚嘆不已。”

該研究發(fā)表在 11 月 5 日的《皇家天文學(xué)會(huì)月刊》上。

相關(guān)知識(shí)

白矮星,是一種主要由電子簡(jiǎn)并物質(zhì)構(gòu)成的恒星核殘骸。白矮星具有非常高的密度:它的質(zhì)量與太陽(yáng)相當(dāng),但體積與地球相近。白矮星內(nèi)部沒(méi)有核聚變,其微弱的亮度來(lái)自殘余能量的熱輻射。已知離地球最近的白矮星是在8.6光年外的天狼星B,即天狼星雙星系統(tǒng)中較小的那顆伴星。目前,在距離太陽(yáng)最近的百顆恒星系統(tǒng)中,一般認(rèn)為有8顆白矮星。白矮星異常昏暗的微光在1910年首次被識(shí)別到;白矮星這一名稱由威廉·魯伊登在1922年首次使用。

恒星是一種天體,由引力凝聚在一起的一顆球型發(fā)光等離子體,離地球最近的恒星是太有。許多其他恒星在夜間用肉眼可見,但它們與地球的巨大距離使它們看起來(lái)像是固定的光點(diǎn)。最顯眼的恒星被分為星座和星群,許多最亮的恒星都有專有名稱。天文學(xué)家編制了專門的恒星目錄,用以識(shí)別已知恒星并為恒星提供標(biāo)準(zhǔn)化命名。可觀測(cè)宇宙估計(jì)包含 1022 至 102? 顆恒星,其中只有大約 4000 顆是肉眼可見的,且都在銀河系內(nèi)。

BY: Keith Cooper

FY: 堅(jiān)迪柏

如有相關(guān)內(nèi)容侵權(quán),請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)布后聯(lián)系作者刪除

轉(zhuǎn)載還請(qǐng)取得授權(quán),并注意保持完整性和注明出處

來(lái)源: 天文在線

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

天文在線

天文在線