鄭州·中國綠化博覽園簡稱鄭州綠博園,是第二屆中國綠化博覽會的主會場,屬財政撥付的公益事業單位,園區占地2939畝,擁有各類植物1300余種54萬余株,生態資源豐富,基礎設施完善,配套科普設施齊全。開園以來,園區始終堅持以建設國家級生態文明科普教育基地為目標;堅持以提升景觀品質,建設精品園林為核心;以推動鄭州綠博園高質量發展為導向,逐漸形成了具有濃厚綠博園特色的發展之路。

一、工作情況

(一)本年度向公眾提供科普服務工作,開放天數、接待觀眾量等基本情況。

1.科普服務工作

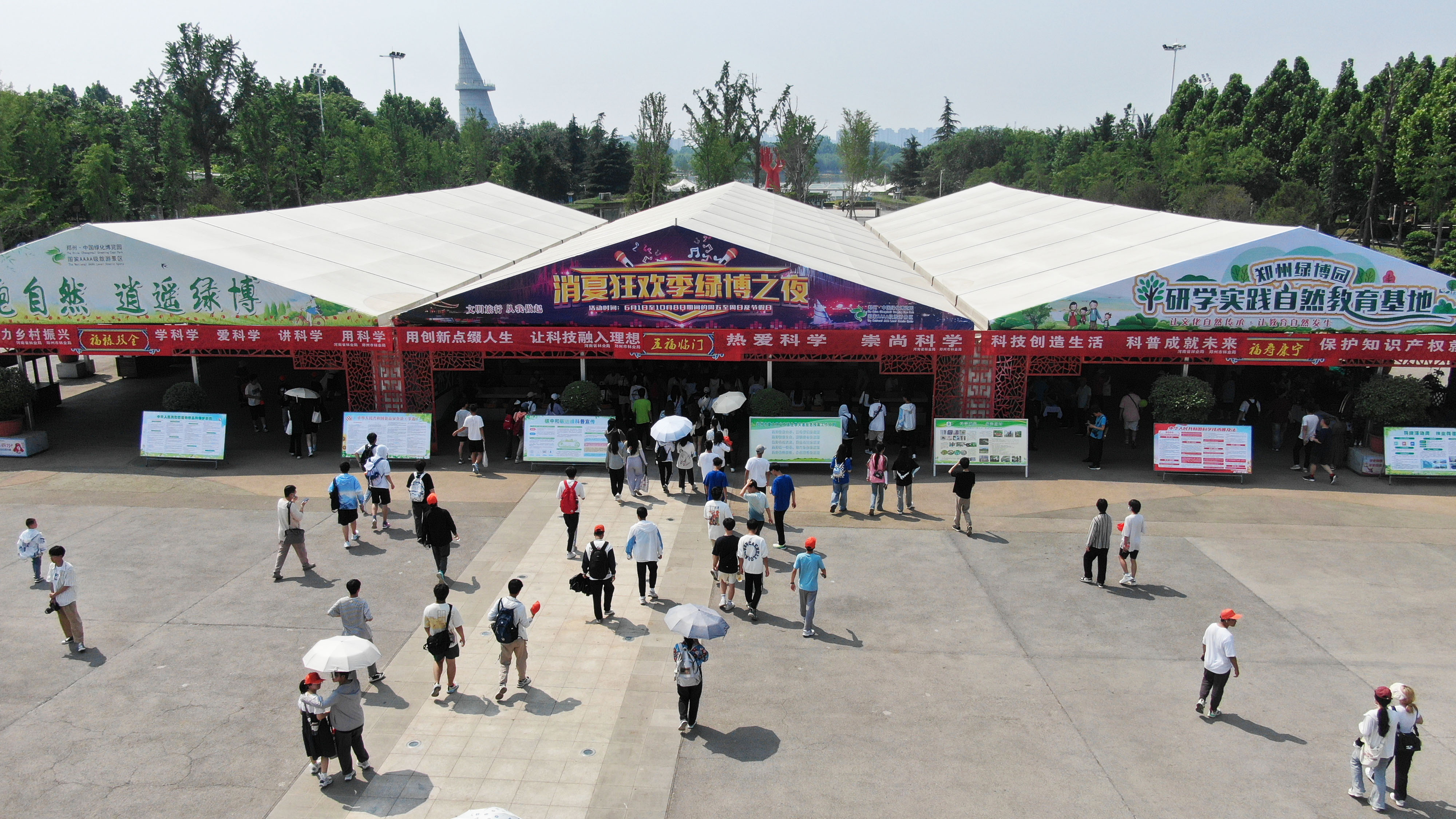

鄭州綠博園圍繞“生態、科技、文化、綠色”的核心思想,堅持科學規劃、整合資源、突出特色、樹立品牌的管理理念,不斷完善配套設施,開展特色活動、提高服務水平,構建服務體系,拓寬發展思路,全面帶動綠博園科普服務工作。截止目前,2023年,園區舉辦了“年味綠博園”、“問花節”、“綠博之夜”、“中秋國慶文化節”等多項大型主題活動,并將生態科普與節慶活動有機結合,讓科普惠及更多群眾,在潛移默化中提高大眾的生態文明意識。同時,園區根據公眾和社會的科普需求,圍繞“讓文化自然傳承、讓教育自然發生”的理念,積極組織開展豐富多樣的科普研學活動,截止目前,本年度共組織開展“愛鳥周”、“科技活動周”、“全國科普日”等主題科普研學活動8期;開展“玉兔送喜報新年·綠博韻起畫新篇”、“遇兔呈祥,面面俱到”、“匠心獨具,木藝傳承”、“一本書的誕生——活字印刷”、“春意正濃,百花叢中樂享泥趣”、“年輪里的文化血脈——桃樹”、“擷櫻入懷,盼得春歸”、“植物的色彩魔法”、“寸草春暉,感恩母愛”、“種子的奇妙旅行”、“一起探秘動物世界”、“尋找秋日跡象”、“中秋奇妙游”、“成長歷練尋記憶,童心筑夢賀華誕”、“秋日香氛喚醒計劃”、“秋高氣爽時,相約踏秋節”、“大樹知秋”等主題周末課堂26期;開展“露營燒烤,探索自然,去享受周末的狂歡”等夏令營課程2期;開展自然教育師培訓1期;開展中小學科普研學實踐教育團體活動35次,接待科普研學團隊共計132家。全年活動內容豐富,具有科普性、科學性、趣味性和可操作性,營造了良好的科普氛圍,使科普服務工作真正達到全民參與和全民受益的目的。

2.開放天數

截止到2023年12月10日,鄭州綠博園本年度共開放342天。

3.接待游客量

截止目前,2023年,鄭州綠博園本年度共接待游客145萬人次。

(二)本年度開展科普助力“雙減”工作,科普活動進校園、服務學生人次等情況。

2023年, 鄭州綠博園堅持以建設國家級生態文明科普教育基地為目標,認真貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》,挖掘利用自身特色資源,圍繞生態自然教育、植物文化、民俗傳承等主題,開展系列科普研學活動服務“雙減”工作,為中小學生和學生家庭提供更多優質課外校外教育。現將主要工作總結如下:

1.挖掘特色資源,助力“雙減”工作

為做好科普教育工作,充分發揮綠博園服務游客、科普大眾的功能,園區于2019年成立了鄭州綠博園自然教育中心,主要負責園區的科普研學工作。截止目前,園區已研發課程100余門,課程內容以植物文化、生態文明、園林園藝等自然教育為主,非遺傳承、手工DIY、勵志拓展、勞動教育等為輔。為打造鄭州綠博園自然教育研學基地,一方面加大植物引種力度,另一方面加大基礎設施建設投入,不斷鞏固并持續完善課程設計,提升導師素質和服務能力,努力向國家級中小學生社會實踐基地和國家級研學旅游示范性基地(營地)邁進,更好地服務“雙減”工作。

2.開展特色活動,落實“雙減”工作

在“雙減”政策背景下,2023年,在原有百余門課程的基礎上,園區深挖傳統民俗、古典工藝、植物科普等課程元素,完成《一本書的誕生——活字印刷》、《大自然的搬運工》、《寸草春暉,感恩母愛》、《科創未來,攜手同行》、《秋日香氛喚醒計劃》、《大樹知秋》等26門科普研學課程的研發及實操演練工作,全年共開展中小學科普研學實踐教育團體活動35次,接待科普研學團隊132家。除了“引進來”,園區還積極“走出去”,多次組織開展“科普進校園”活動,例如,在2023年5月25日,鄭州綠博園“科普進校園,情深意更濃”志愿服務活動走進中牟縣土山店希望小學,為小學生們送上了一堂妙趣橫生的植物科普課,獲得了學校和學生家長的一致好評。科普研學活動內容與校內課程緊密結合,做到研有所學、學有所獲,積極貫徹落實“雙減”工作。據統計,本年度園區各類科普研學活動服務學生人數已達8萬人。

3.加強安全教育,強化安全管理

科普研學實踐教育活動的成敗,安全是關鍵。一是加強課前安全排查。每次活動前,科普研學導師會對課程所在場地進行安全檢查,對存在路面破損、濕滑、電源故障、設備故障等進行檢查,對存在問題及時上報整改,對無法及時整改維修的進行教學場地的調整。二是加強學前安全教育工作。每次活動前將科普研學的安全須知發送給學校和團隊進行學前安全教育。三是強化學中安全管理。每次科普研學實踐活動時,首先要對學生進行安全教育和提醒,行學途中對學生的不文明和不安全行為進行勸阻。四是回程安全提醒。團隊返回時會提醒研學團隊注意返程安全,根據返程時間與團隊溝通,確保是否安全抵達。通過有序的安全管理制度和服務,避免安全事故的發生。

(三)在全國科普日、全國科技活動周、全國科技工作者日等重要主題日期間舉辦主題科普活動的情況。

鄭州綠博園結合園區實際,通過廣泛動員和精心策劃,積極組織開展全國科技活動周、全國科技工作者日、全國科普日、愛鳥周等主題科普活動。現將主要工作總結如下:

1.組織開展林業科技活動周

為進一步落實全民科學素質行動,大力弘揚科學精神,樹立熱愛科學、崇尚科學的社會風尚,持續推動河南林業科技創新成果和展示鄭州市林業科技成效,2023年5月20日至31日期間,鄭州綠博園按照上級科技部門的文件精神統一部署,精心組織和安排,以“熱愛科學,崇尚科學”為活動主題,舉辦了2023年林業科技活動周。活動利用展板、宣傳頁、條幅、科普圖書、宣傳實物、專家咨詢臺、科普講座等形式,宣傳林業科普知識。包括國家科技活動周相關內容宣傳、林業科技相關法律知識宣傳、林業產業創新產品展銷、組織開展科普公益課堂、開展“格物致知·科普滋潤心澤”科普研學活動等內容,本次活動共有2000余人參與。

通過開展林業科技活動周,普及了科學知識,宣傳了科技方針政策,極大地提升了全民科學素質和創業就業技能,引導人們自覺運用現代科技來改善生活,激勵廣大群眾開展科技創新、創業活動,對建設和諧社會、創建全國文明城市、提高人民的科學文化素質、促進經濟和社會發展具有重要意義。

2.組織開展科技工作者日活動

為全面貫徹黨的二十大精神,深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想,大力宣傳黨中央對科技工作和科技工作者的高度重視和親切關懷,鄭州綠博園于2023年5月底至6月上旬,積極組織開展以“點亮精神火炬,科普筑基惠民”為主題的系列活動。活動包括科普場館面向社會開放、開展林業科普志愿服務、營造科普宣傳氛圍等。同時,園區利用微信公眾平臺、官方網站等自媒體,廣泛宣傳科技創新,鼓勵廣大人民群眾積極參與。

通過活動,使園區充分發揮林業資源優勢,進一步踐行“全民創新,人人有責,人人可行”、“發展必須依靠科技進步和創新”等科普理念。

3.組織開展全國科普日活動

今年是第20個全國科普日,也是一年一度的科普盛會。2023年9月17日,鄭州綠博園舉辦了一場以“科創未來,攜手同行”為主題的全國科普日活動。活動實施過程包括“歡樂開營,自然游戲”、“造訪植物世界,播下科學種子”、“創意自然手創,開啟陽光魔法”、“鳥類知識科普,守護藍天精靈”、“互動分享,快樂結營”五個環節,本次活動共有54人參與。

本次全國科普日活動,不僅讓同學們學到植物、鳥類等科普知識,而且還增加同學們對自然環境和生物多樣性的關注。通過觀察鳥類的行為和習性,同學們可以更好地了解鳥類的生態角色和生活習慣,從而更好地保護它們的棲息地,促進人與自然的和諧相處,樹“熱愛科學、崇尚科學”風尚,做新時代的追夢人。

4.組織開展“愛鳥周”活動

愛鳥周是維護自然生態平衡而面向社會開展的一項大型公益宣傳活動。2023年4月26日,鄭州綠博園依托“愛鳥周”這一公益生態活動,結合園區豐富的動植物資源,舉辦了一場以“大手拉小手,共迎愛鳥周”為主題的愛鳥周活動。活動實施過程包括“綠意滿園,尋找春色”、“走進自然,以植品典”、“綠園紅心,堅定信念”、“走近展園,感受園林”、“走近動物世界,領略自然之美”五個環節,活動共有100余名學生參與。

通過本次“愛鳥周”活動,提高了同學們的愛鳥護鳥的意識,增強了同學們愛鳥護鳥的責任感,為全社會愛鳥護鳥、保護鳥類營造了良好的氛圍,也激發了廣大群眾愛鳥護鳥的積極性,為野生動植物保護工作取得了良好的社會效應。

(四)通過網絡媒體平臺向公眾公布開放信息、科普教育活動信息、展教資源更新情況等公共科普服務信息等情況。

園區通過微信公眾平臺、官網、抖音、微視等科普宣傳途徑,發布花期時令、植物文化、科普活動、節慶活動、展園科普、開放信息、科普資源等,著力打通科普傳播的“最后1米”,提升科學傳播能力和水平。截止目前,2023年,園區微信公眾平臺共發布各類文章360篇,瀏覽總量達117.8萬次,目前已擁有粉絲509920位;官網同步更新微信公眾平臺內容;抖音共更新視頻173個,瀏覽總量達200萬次,共登上同城榜7次;快手共更新視頻94個,瀏覽總量達70萬次;騰訊微視共更新視頻75個,瀏覽總量達90萬次;小紅書共更新視頻93個,瀏覽總量達50萬次;微信視頻號共更新視頻94個,瀏覽總量達100萬次。園區利用豐富多樣的傳播途徑,堅持科普信息化建設常態化,提升園區科普宣傳水平。

(五)開展志愿服務活動等情況

多年來,鄭州綠博園大力弘揚志愿服務精神,圍繞新時代文明實踐開展志愿服務工作,助力營造文明旅游新風尚,有效推進志愿服務工作制度化、社會化和常態化。

鄭州綠博園積極對接社會需求,整合園區資源,按照“六有一落實”標準,建設兩個“綠城使者”志愿服務站,累計招募291名志愿者,常態化為廣大游客提供行李寄存、手機充電、廣播求助、愛心嬰兒車、無障礙服務等5大類22項志愿服務項目,每年組織文明旅游、環境保護、扶弱助殘等志愿服務活動20次以上;依托18家商戶建成18個文明旅游志愿服務崗,在日常工作中充分發揮“文明旅游督導員、安全巡視員、標準化檢查員”崗位服務優勢,讓游客在綠博園時時刻刻都能享受各類志愿服務,以實際行動傳遞愛心和文明。

為大力弘揚紅色文化,培養愛國情懷,綠博園積極倡導“綠園紅心”理念,依托社會主義核心價值觀主題展館紅色宣傳陣地,開展“綠園紅心”志愿講解項目,每年吸引大量機關、企事業單位、學生團隊和社會團體來此開展紅色主題教育活動,不斷培育主流價值觀,弘揚文明新風尚。

依托豐富的科普資源,園區與社會公益單位和機構聯合,邀請貧困村兒童、留守兒童、殘疾兒童等參加園區科普教育活動,讓他們感受到黨和國家對他們的關心關愛,樹立良好的生態科普品牌形象。

(六)科普工作經費及人員情況

1.科普工作經費情況

為強化綠博園的科普教育功能,開園以來,綠博園持續加大科普資源配置投入。為規范科普工作經費的使用和管理,園區認真貫徹執行國家有關的財務管理制度,切實提高資金的使用效益,支持和促進科普事業的發展。截止目前,2023年,鄭州綠博園科普相關工作共支出510萬元,主要用于園區科普設施建設、科普活動開展、科研項目實施、植物引種馴化、園林景觀提升、科普宣傳推廣等,助力園區科普事業發展。

2.科普人員情況

近年來,綠博園不斷引入高質量人才。目前,擁有高級職稱1人,副高級職稱3人,中級職稱6人;研究生學歷7人,本科學歷56人;專職科普人員20余人,兼職科普人員40余人,為園區科普課程開發、科普研學活動、科普宣傳、植物引種馴化、植物栽培養護、植物保護研究及生態景觀配置等方面提供保障。

二、特色工作

(一)加強植物引種,重視物種多樣性

為豐富園林綠化資源,提高園區綠化水平和生物的多樣性。園區根據植物對生態環境的適應性,科學制定引種計劃,有效推進園區的植物引種馴化工作。目前,園區已擁有各類植物1300余種,其中水杉、水松、南方紅豆杉、蘇鐵、銀縷梅等國家一級保護植物18種;金錢松、秤錘樹、喜樹、黃檗、夏蠟梅等國家二級保護植物22種,青錢柳、青檀、刺楸、癭椒樹等河南省重點保護植物14種;目前引種植物長勢良好,吸引了鄭州市周邊園林綠化部門多次前來考察,作為新型綠化樹種大力推廣,進而增加中原地區園林綠化樹種的多樣性。

(二)建設植物種質資源庫,推進科研項目實施

鄭州緊鄰我國南北分界線,是南北方植物的過渡地帶,也是開展植物引種馴化的最佳地區之一。近些年,園區通過“南樹北引”、“北樹南遷”和“東西并蓄”,不斷加強植物引種,使鄭州綠博園成為了集樹種展示、標本展示、植物文化、植物科普等多位一體的科普教育基地。同時,結合園區植物資源優勢,按照“科研項目有序推進,科研水平穩步提升”的基本工作思路,以植物引種為基礎,以科學研究為支撐,積極落實夏蠟梅屬種質資源收集圃和丁香屬種質資源收集圃2個科研項目的實施工作,努力開拓創新,提升科研水平。截止目前,2023年,園區已建成了夏蠟梅屬種質資源收集圃,收集夏蠟梅屬植物2個種、1個雜交種和4個栽培品種,共計254株。同時,為落實丁香屬種質資源收集圃建設項目的調查與收集任務,2023年,園區科研工作小組前往北京、河北、內蒙古、遼寧以及河南的新鄉、濟源、洛陽等地進行了丁香屬種質資源的調查、鑒定和收集工作,不斷推進丁香屬種質資源收集圃建設項目的實施進度。

(三)重視校企合作,提升科普研學水平

綠博園高度重視與國家、省、市大專院校和科研單位的交流與合作,先后與河南省林科院、河南農業大學、河南農業職業技術學院等高校和科研單位達成合作意向,聯合開展科技攻關和技術合作,建立科學實驗室,申報科技項目、搭建技術平臺、培養專業人才等,建立長期穩定、協同發展的長效機制。

(四**)賦能植物文化,弘揚民族精神**

“植物文化”是生長在年輪里的中國文化,是中國優秀傳統文化的重要組成部分。鄭州綠博園以園區植物資源為契機,打造了國內唯一的特色植物文化科普景觀群。通過充分挖掘植物中所蘊含的民族文化精神,圍繞“巧借時令、神話傳說、歷史典故、名人軼事、詩詞歌賦、姓氏文化、民風民俗”等類型,實施建設了“嫘祖始蠶、杏壇設教、椿萱并茂、海棠花開”等100余組文化景觀。鮮活的文化血脈讓科普生機勃勃,讓教育更加有趣。

(五)拓展宣傳方式,提高科普宣傳效果

一是借用現代科技手段,實現科普信息化。為方便入園游客了解鄭州綠博園動植物、展園、科普研學活動等信息,園區樹牌、動物標識牌、展園、宣傳手冊、宣傳折頁等增設了二維碼,再配合園區提供的免費無線網絡,游客只需通過手機掃描即可看到圖文并茂的動植物知識、展園介紹及科普研學活動等,使廣大游客獲得更便捷、更全面的科普教育,增強了科普趣味性。二是制作了綠博書苑科普展示牌,包含中國八大國寶植物、中國傳統十大名花、影響世界的中國植物、中國十大最美森林等科普內容,以圖文結合的方式展示生態科普內容,使游客在游園的同時能夠及時的了解到相關的科普知識,使科普教育更加趣味化。三是建設濕地生態立體展示(缸),主要模擬展示濕地生態環境,全方位展示濕地生態系統,有利于公眾認識濕地,普及濕地生態知識,不斷提高全民對濕地的保護意識。四****是充分利用園區科普知識宣傳欄和LED顯示屏,定期更換內容,播放科教片,為游客提供更為全面的科普宣教服務。五****是充分利用園區官網、微信公眾號、抖音、微視、快手等平臺,發布科普研學活動、植物科普、植物文化等信息。

(六)細琢精品科普線路**,豐富科普課程體系**

鄭州綠博園科普研學工作始終圍繞“人與自然和諧共生”的核心理念,整合園區動植物資源、植物文化雕塑、園林景觀元素等資源,結合內外環線路,精雕細琢,深度研究,開發了8條生態科普精品線路,進一步整合資源、豐富科普課程體系、明確科普教育目標,促進鄭州綠博園科普工作高質量發展。

三、問題不足

鄭州綠博園雖然在科普研學工作方面取得了一定的成績,但依然存在不足與差距。一是科普研學導師水平參差不齊,有待進一步加強和完善。二是科普宣傳推廣傳播力度不強,有待進一步提高。三是部分科普設施相關科普內容不夠全面,有待進一步更新完善。

四、工作建議

(一)積極建設國家級(國際性)中小學生綜合實踐教育基(營)地

秉承“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,按照《全民科學素質行動計劃綱要》、《全民科學素質行動計劃綱要實施方案》等文件要求,建設國家級中小學生綜合實踐教育基(營)地,實現高效利用科普資源,多形式、多層次、多渠道地開展科普宣傳教育,推進科普工作常態化、長效化,幫助青少年開闊眼界、增長知識,增強社會責任感、創新精神和實踐能力,從而推動提升公眾科學文化素質和全民科學素質。

(二)深挖文化內涵,推動文化科技的融合發展

科技的發展為文化增添了新的內容、豐富了表現手段、增強了表現力。而文化的蓬勃發展,也能為科技創新營造更好的氛圍和環境。科技部等六部門印發了《關于促進文化和科技深度融合的指導意見》,提出到2025年,基本形成覆蓋重點領域和關鍵環節的文化和科技融合創新體系,實現文化和科技深度融合。因此,科普教育基地應持續對植物、園林、民風、民俗等文化載體進行深挖細究,不斷完善,形成區域特色文化體系,從而加快文化科技的成果轉化,推動文化科技的縱深發展。

(三)提升科技水平,加強文化大數據建設

信息化新時代下,利用互聯網+和大數據等云端技術實現前端服務的技術已逐漸成熟。打造沉浸式體驗空間,通過角色的劇情演繹,加持3D全息投影、聲光電環繞投放等前沿科技裝備,形成主題明確、結構分明的“情景故事”,公眾可參與、現場能體驗,在強化氛圍代入感的同時,讓科普教育更加有趣、更為生動。同時運用大數據的實時分析,制定關聯性、導向性的管控機制,實現“智能化、質優化、標準化、高效化”的資源分配,最大限度完成“文化+科技”一體兩翼的融合發展。

鄭州綠博園這個充滿活力的綠色引擎,將繼續致力于打造高質量綜合性綠色科普基地工作,以激發公眾對科普研學的興趣,以營造良好的科普氛圍為己任,為弘揚民族文化精神、提高全民科學素質,貢獻自己的力量!

來源: 鄭州綠博園

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

鄭州綠博園

鄭州綠博園