2004年復旦大學現代人類學研究中心發現,南方漢族中:第二組(福建為代表)Y染色體的相同率較高(平均0.80),說明基本是北方漢族男性的后代。線粒體DNA的相同率很低(平均0.224),說明基本是南方少數民族女性的后代。綜合兩點,福建、云南等省區的居民基本是北方漢族男性與南方少數民族女性婚配的后代。同時表明,遷徙到福建等地的北方漢族中很少有女性移民,以及當地少數民族男性很少傳下后代。百越民族,在漢之后,就少見于史料,可以推論出秦漢對福建廣東進行過屠殺?到底是真的假的?

很大可能不是屠殺,而是生殖優勢,就是征服者享有更多的生殖優勢,最后種群不斷擴大,逐漸取代了原來的群體。

**01,**生殖優勢是王道

很多時候,群體變化,并不是戰爭,而是社會和生物醫學導致的生殖問題.

之前有篇研究Y-chromosome descent clusters and male differential reproductive success: young lineage expansions dominate Asian pastoral nomadic population就提到了這個問題。

論文中作者提到了,生殖優勢往往和社會地位有關,有威望的人可以獲得更多的婚姻生育、較低的嬰兒死亡率以及更多的妻子。

High reproductive success is often associated with high social status,‘ prestigious ’ men having higher intramarital fertility, lower offspring mortality and access to a greater than average number of wives.

舉個例子,復旦大學歷史地理研究所陳熙曾經做了一個統計,就是以地處福建西北山區松源魏氏家族進行了一系列研究,由于當地處于盆地,對外交流較低,可以視為一個較好的封閉群。結果呢,經歷了一個清朝200來年,僅有13.61%的人在經歷了兩百余年的生存競爭后,能夠擁有自己的后代,而其他大多數都已絕嗣。

這其中可沒發生什么戰爭影響或者屠殺,單純的就是不同人的生存問題,比如高死亡率和極短的預期壽命。

**02,**對于漂邊群體,生殖優勢更明顯

對于發生過大遷徙的群體來說,可以理解為漂邊群體,生殖優勢更明顯。我們借用一個額外的概念引入到同一個種中,相信這種現象大家都十分熟悉,就是生物學里典型的物種入侵問題。

一個外來物種引入后,有可能因不能適應新環境而被排斥在系統之外;也有可能因新的環境中沒有相抗衡或制約它的生物,這個引進種可能成為真正的入侵者,打破平衡,改變或破壞當地的生態環境、嚴重破壞生物多樣性。

其實,這種外來入侵,有的時候并不見得是物種,可能是同一個種的優勢種群。

同一個種的優勢種群可以快速擴大。

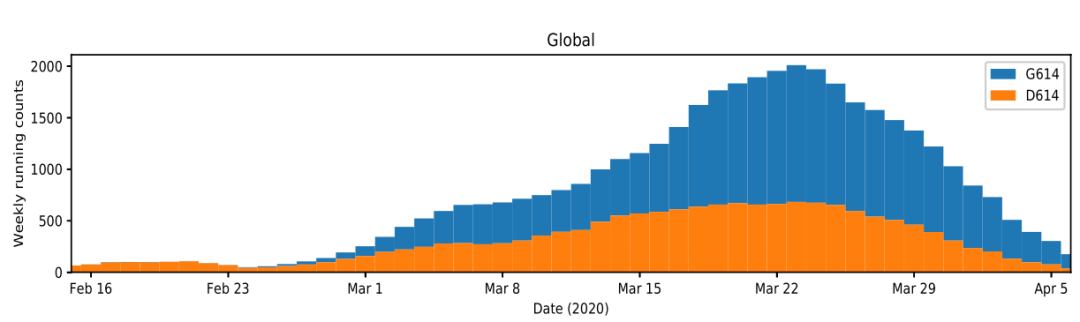

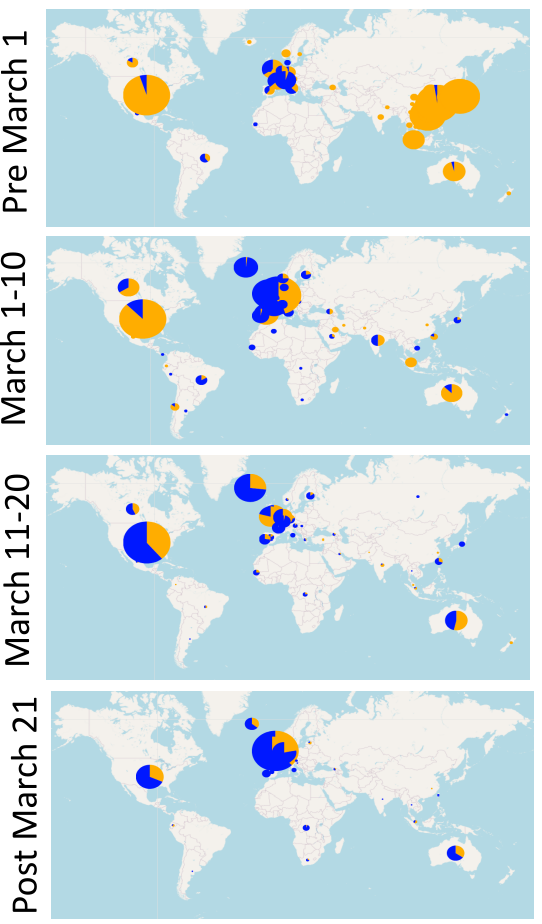

就比如新冠,也經歷過很多次變異。比如最早在武漢上傳的病毒序列中,這個位置的氨基酸是編碼天冬氨酸(Asparagine,縮寫為D),也就是D614,而后來該位置發生了變異,氨基酸變成了甘氨酸(Glycine,縮寫為G)。而變異后的結果就是這個突變株獲得了更大的生存優勢,更容易感染[1]。

結果就是如上圖所示,本來主要群體是橙色的D614,但是G614出現后,感染群體迅速擴大,并在全世界流傳。

而在人類中,這種現象明顯存在。典型的就是皇族,朱元璋建立明朝的時候,滿打滿算也就是一家子幾口男人。但是到了明末,朱元璋的后代多達100萬,這就是一個典型的生殖優勢不斷擴大的情況。

而這一優勢可以被概括為兩大類型,文化性質的和生物學性質的。

biological, with a need for men to be fertile, cultural, with a continued transmission of reproductive success over generations.

回顧下,朱元璋的生殖優勢在于他本身獲得的地位和財富,自然超越了其他人群,結果生殖優勢越來越大。

事實上,征服者這種優勢非常常見,征服者往往占據了當地的有權有錢部門,成為管理者,擁有超額的財富,所以他們更容易獲得配偶,甚至多個配偶。與之對應的是被征服者,由于窮苦,不少甚至打光棍,這樣下去就是群體變小。

此外,醫療條件等也是客觀因素,征服者更容易獲得更好的醫療條件,不僅表現為自身可以活的更加長壽,而且在后代出生的時候,也是擁有足夠的優勢,要知道在古代,夭折是常見的情況。

這樣此消彼長,經過一定的時間發展,最終就是征服者群體越來越大。事實上,歷史上,皇族越來越大就是典范,就像大家熟悉的劉備,中山靖王之后,這個中山靖王有100多個孩子。

再比如很近期的一個人,滿族中的覺昌安,就有百萬級別的后代[2]。

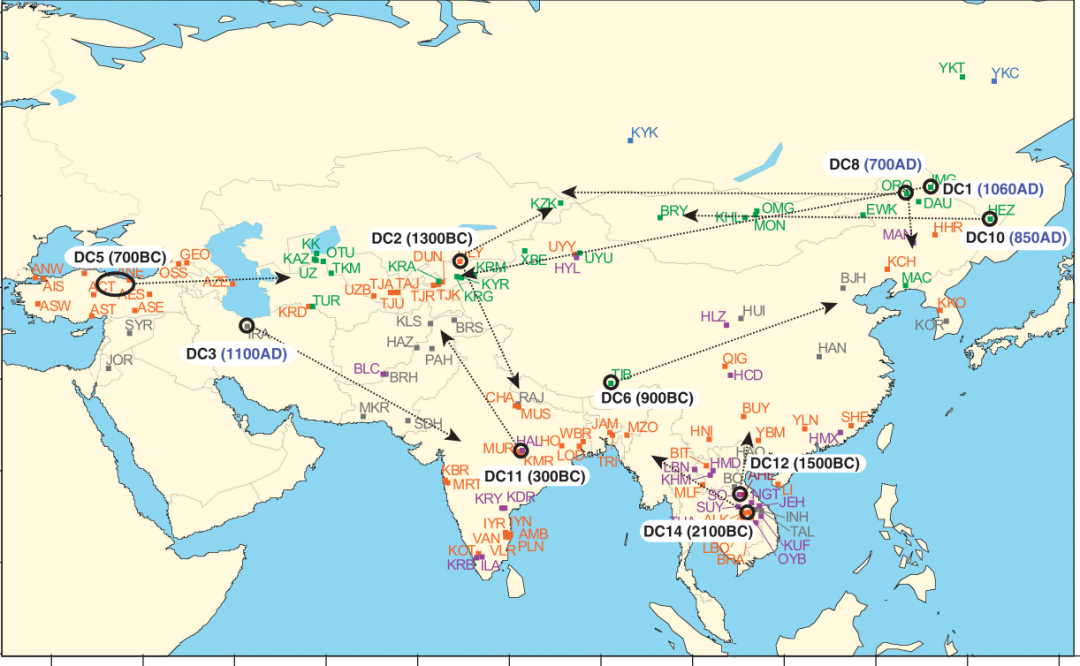

Subsequently, two further examples of high-frequency DCs were described and were associated with the Qing dynasty descendants of Giocangga (died 1582) in Asia

之前復旦的嚴實博士還給出過超級祖先的研究。

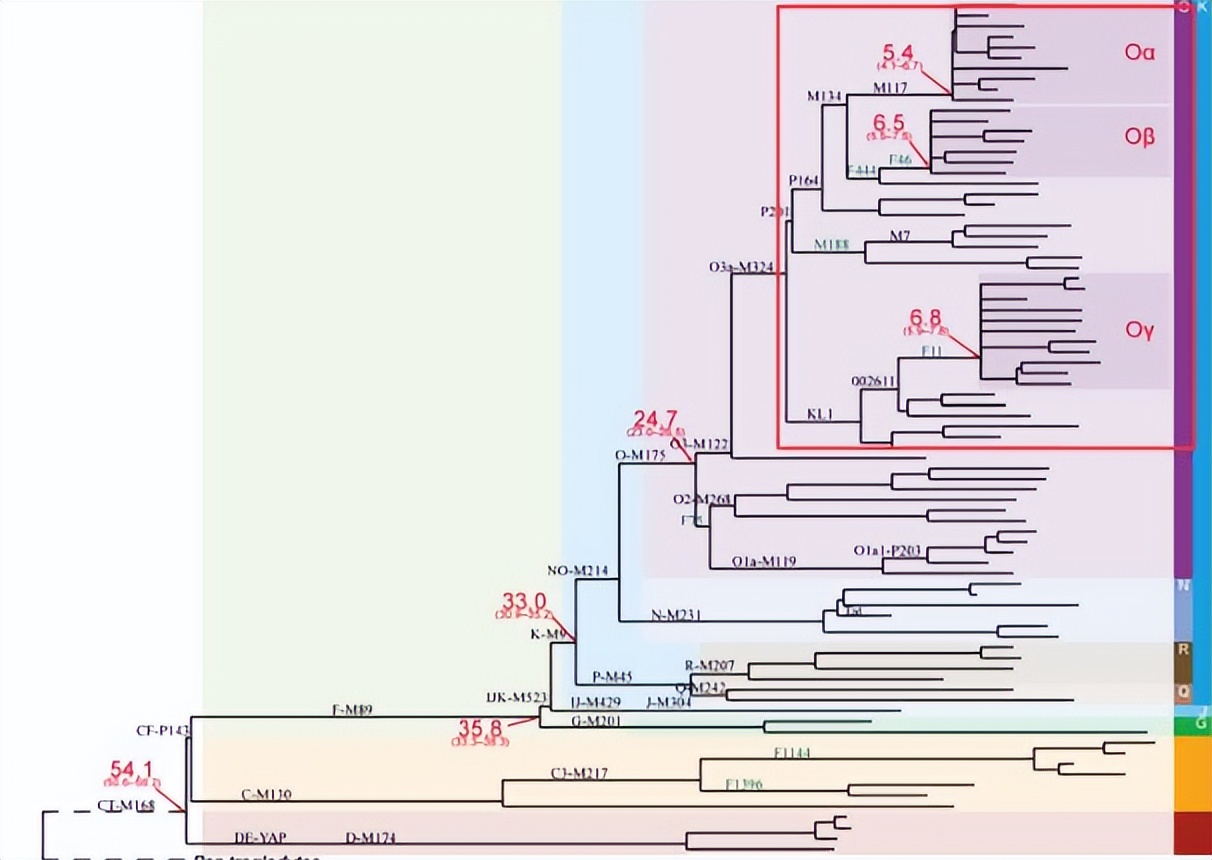

中國人Y染色體最大的類別是O3a-M324(占中國人口的一半以上),而在5000年前,M324產生了三個大的分支(我用紅框標記了):

一個在M117下,Oα,

一個在F444下, Oβ

還有一個在F11下,Oγ

這三支,是40%中國人的祖先。

更有趣的是這三個星狀大擴張發生的時間分別是在5400年、6500年、6800年前,這三個年代正好分別對應考古文化中高廟文化、仰韶文化和紅山文化鼎盛期的開始時間。

中國北方全面轉入農業階段的時間也正好是6800年前,這也與黃河中游的6900-4900年前的仰韶文化、黃河上游6000-4900年前的馬家窯文化以及黃河下游7400-6200年前的北辛-6200-4600年前的大汶口文化等的時間相契合。

雖然漢族現在人口這么龐大,但是漢族中相當大的部分是當年生活在關中平原、山西盆地里的華夏部落的后裔,這一點得到了證實。

**03,**2個超級祖先貢獻20%

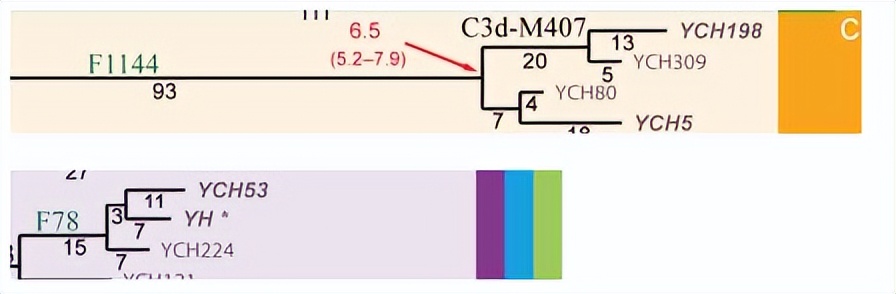

除了上述三個超級祖先,還有倆個。一個是C3下面F1144的下游擴張,即南支,擴張時間可能比O3的三大簇略早,另一個是O1a1下面F78的下游擴張,年代可能只有4000年不到。

這兩支的人口大概也各占了漢族的10%上下!

好了,上述的5個人,共同貢獻了中國60%的漢族,牛逼enough!

我認為,這些人的擴散,不是主要依賴屠殺,而是生殖優勢。

04,關于****漢民族南遷的記載

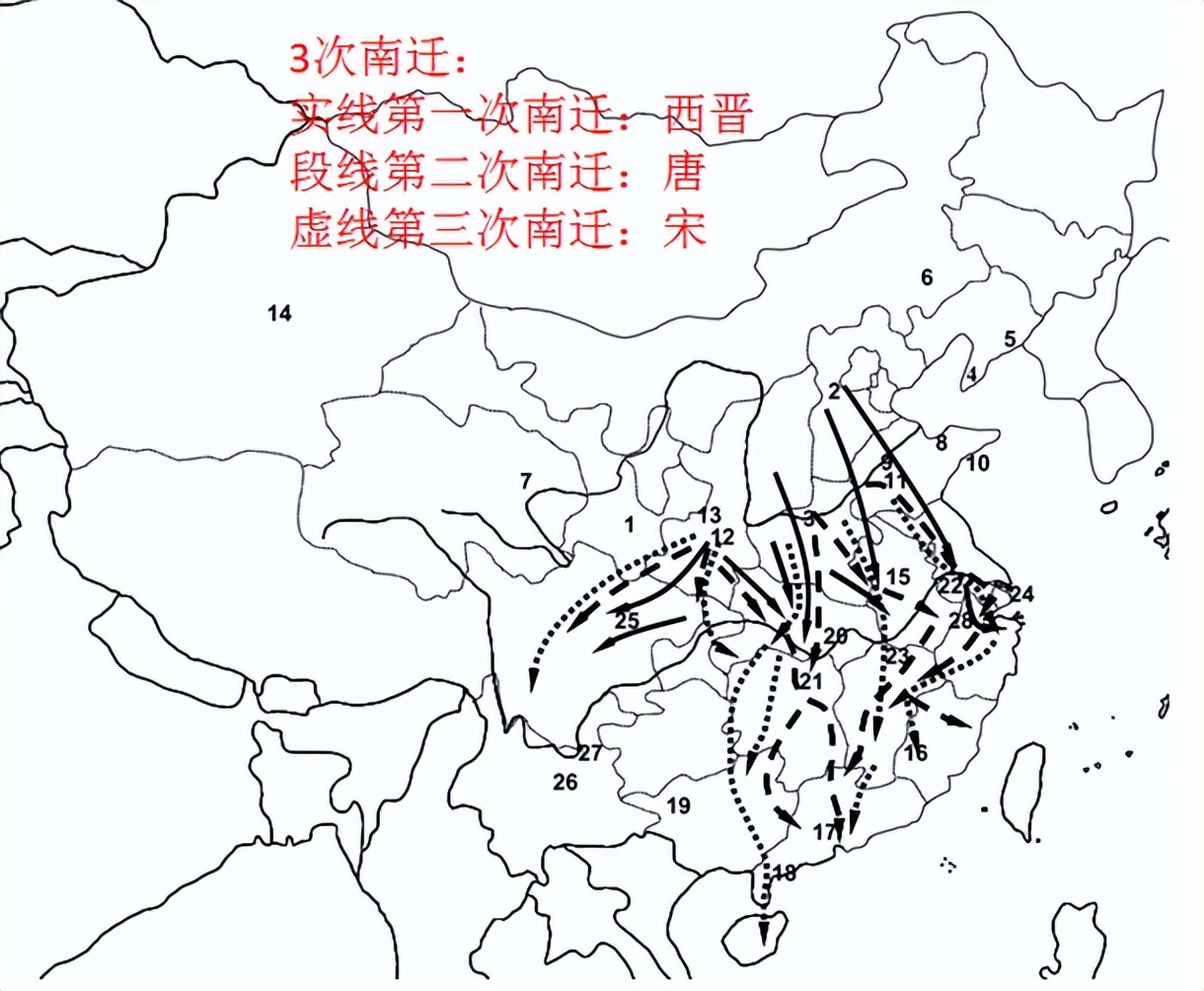

其實漢族南遷不僅是史書記載,基因證據也記錄了。

金力老師研究漢族的時候,發現漢族基因可以很好地對應著群體遷徙,這足夠證明漢族這個群體的客觀存在以及他們的基因上印記了這三次大規模遷徙

文章發表在nature上。(這篇研究在國內影響很深,包括后來的曹操DNA事件,大體上就是復旦這個思路,就是用分子人類學來解讀人類的近期事件,盡管大部分分子人類學研究主要focus 1萬年以上的,而進入了1萬年,屬于人類的文明時代,戰爭,文化沖突等各種事情,嚴重干擾了分子人類學研究)。

大規模的遷徙帶來的規模優勢也是不可忽視的,甚至可能直接從人口規模上超過原有土著,這也是導致南北漢族一致的一個因素。

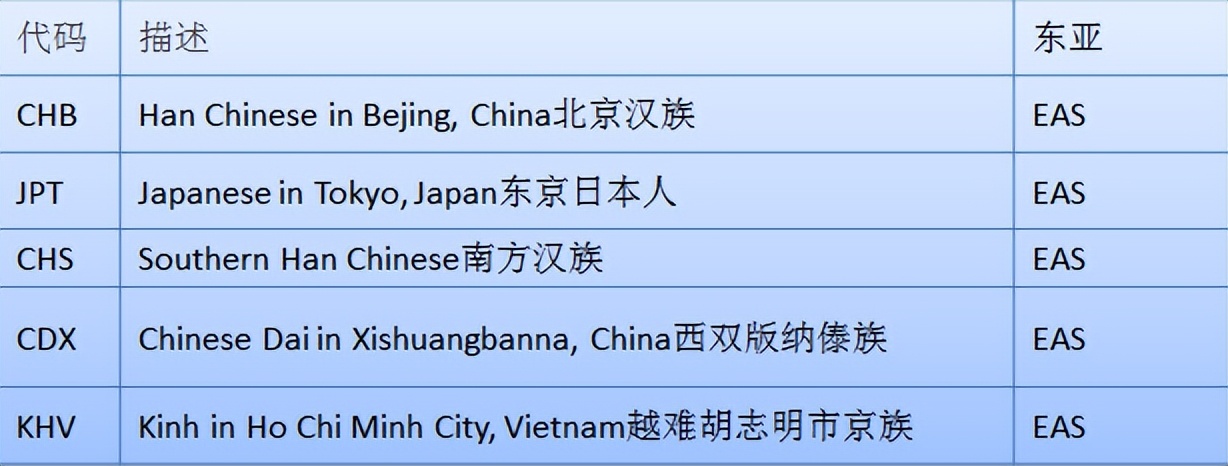

**05,**關于南北漢族

南北漢族問題是個學術上研究的歷史問題,就是我們人力財力有限,不可能把全人類都檢測一遍,所以在做進化的時候,會選擇典型的地方來作為代表,當年做千人基因組的時候,全人類選1000多個人檢測,均到中國其實很少(就像世界杯為什么只給亞洲幾個名額),中國人選擇了北方漢族和南方漢族和西雙版納傣族(這個民族在東南亞廣為分布),其他民族一概不取,后來才不斷的補充了數據,再進一步,北方漢族只選北京為抽樣地。

于是就有了北方漢族和南方漢族這個學術上的概念。

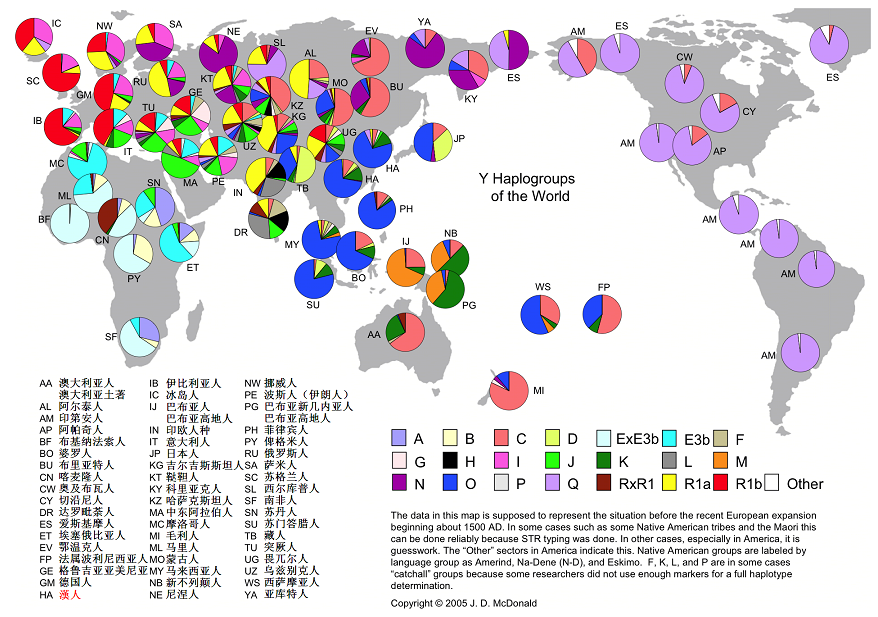

但是近些年來,越來越多的證據支持,南北漢族本身差異較小,比如大家熟悉的這張圖

最后,這些年來,我也越來越認同漢族既是文明的結合,更是基因層面的合體。當然,如果有人把這個問題滑坡到純種的事情上,那可能就念歪了經。

1 Montefiori D C. Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more transmissible form of SARS-CoV-2[J].

2 Balaresque P, Poulet N, Cussat-Blanc S, et al. Y-chromosome descent clusters and male differential reproductive success: young lineage expansions dominate Asian pastoral nomadic populations[J]. European Journal of Human Genetics, 2015, 23(10): 1413-1422.

3 Yan S, Wang C C, Zheng H X, et al. Y chromosomes of 40% Chinese descend from three Neolithic super-grandfathers[J]. PloS one, 2014, 9(8).

來源: 李雷

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李雷

李雷