今天,家家戶戶的廚房里,都會擺著至少一桶食用油,種類各不相同,絕大多數都是植物油。但是在遠古時期,很長一段時間中,動物油脂才是人類社會中的主導,到漢代才慢慢過渡到植物油為主。從上古時期的燒烤熔油、唐代第一座植物油坊產生、宋明時期的制油業發展達到頂峰、清朝閉關鎖國下的制油業停滯不前,到改革開以來的今天,油脂科技的發展一日千里,我們從師夷長技,到自主創新,摸索出符合我們國人吃油需求的方法論,無不彰顯出我國油脂工業的曲折發展和嬗變新生。

01 火與第一滴油

古代的人們主要靠狩獵和采集為生。自從能夠駕馭火之后,人們的飲食習慣從茹毛飲血轉變為燒烤熟食。在燒烤時,肥肉中的油脂會熔出滴落,不僅使火燒得更旺,而且散發出特殊的香味,于是有心之人就把這種液滴收集起來用于烹飪,這就是最早的食用油脂。

自有文字記載以來,人們把動物油脂稱作“脂”或“膏”,無角動物脂肪稱為膏,如豬馬;有角動物脂肪稱為脂,如牛羊。又有學者又將凝固態的脂肪稱作膏,融化成液態的脂肪稱作脂。這也能看出古人對脂肪的認識在逐漸豐富和深化。

凝者為脂,釋者為膏。——《禮記·內則》

動物油脂是非常寶貴的生活資料。它蘊含的能量極大,在食物來源匱乏且不穩定、體力勞動多且重、難以抵御嚴寒的時代里,能夠持久為人們提供熱量。

凝固態的豬油

今天,一些生活在高緯度地區的民族,如愛斯基摩人和我國的鄂倫春人,依然熱衷于食用大量的動物脂肪。鄂倫春族人嗜吃動物肉和動物油,他們出獵之前往往要喝一碗骨髓油以抵御寒冷空氣,足夠的熱量也幫助他們更好地適應冬季的狩獵環境[2]。

在古代文學中,脂膏也用作財富、榮祿的象征,比如“民脂民膏”就常用來形容老百姓的血汗錢。今天我們已經改用“油”“脂”取代了“膏”“脂”,但民脂民膏一詞卻保留下來。

爾俸爾祿,民脂民膏。

——五代·孟昶《戒石文》

在長期與脂肪打交道的年代里,我國先民們在制取動物油脂方面越來越得心應手,可以熟練使用日曬、烘烤、煎炸、擠壓、蒸煮等手段取油,動物油也滲透到日常生活中的各個方面,不僅用于煎、炸、調味,人們還發現,沾染上油脂的手、面、口唇部位在冬天不易皴裂,并且皮膚更加油光潤澤,于是油脂逐漸被制成各種護膚品來用。而且,油脂也是極為稀缺而高級的室內照明燃料,又可以與其他藥物配制成藥品治療疾病[4]。

1968年,在河北中山靖王劉勝之妻竇綰墓出土的長信宮燈,根據燈罩上的蠟狀殘留物推測,燈內的燃燒物質就是動物油脂。

02 第一座油坊建立植物油后來居上

在漫長的狩獵時代,是沒有人種糧的。沒有糧,自然沒有植物油。

直到農耕文明來臨。

早期可種植的植物品種也是有限的,能用來榨油的油料作物更是稀有品種,因此能食用的植物油自然也少見。

后來張騫出使西域時,把芝麻帶回了國內。芝麻很快適應了我國的氣候環境,又含油多,出油率高,于是成為早期重要的植物油料并且廣泛傳播,逐漸成為全國性的主要油料,芝麻油也成為主要的植物油。

隨著農業的發展,油料作物種類多了起來,草本油料作物有胡麻(即芝麻)、蓖麻、蕓薹(即油菜)、莧菜、亞麻、大麻、黃豆等,木本油料作物主要有油茶樹、桐樹、烏桕、樟樹等。

再加之植物油本身就具有價格經濟、使用便利等優勢,因此慢慢取代了動物油的地位[4]。

中國古代的油紙傘,傘紙上刷的就是桐油

早期的植物油,基本以家庭榨油為主,自給自足。隨著榨油技術越來越規范,形成了初具規模的榨油業,第一座油作坊誕生于唐朝。當時的油作坊有官營和私營兩種,官營規模大,私營規模小。

到了宋元明時期,手工業來到了空前繁榮的時期,各個手工業的作坊,規模也大了,分工也細了,制油業也迎來發展的黃金時代。制油工藝、榨具和操作條件在傳統的基礎上進一步提高、完善和充實。一些有識之士也開始從事科學技術的總結和考察工作。雖然我國歷史上沒有關于油脂的專著,但是在很多農學、醫學等相關著作中都可以散見到各種油料作物的種植、加工,植物油的榨取、用途,榨油設備、工藝等記錄[4]。

元朝時王幀編寫的《王幀農書》把當時榨油設備的結構、工藝流程、操作過程都記錄下來,并且繪成了圖譜,對于榨油技術的傳播和交流意義重大;明末徐光啟《農政全書》中記載了麻油的壓榨方法;明李時珍《本草綱目》記載了59種動植物油的藥用功能;明宋應星《天工開物》記載了詳細介紹了9種植物油料榨取工藝與榨油機,并記載了油脂制取的4種方法:水代法、磨法、舂法和壓榨法。

不難發現,明朝是中國的制油工藝集大成的時代。

時間來到清朝后,形勢開始急轉直下。當我們還被困在閉關鎖國的國策中墨守成規,西方的第一次的工業革命已經轟轟烈烈拉開了序幕。

時代,變了。

03 當大力不再出奇跡

我國榨油手工業的生產工具,長期以來一直是利用牲畜拉磨、拉碾來把油料破碎、軋扁、碾細,榨油的各道工序全部是手工操作。

工業革命后,西方已經出現了蒸汽機為動力的螺旋榨油機,越來越多的外商也來華設廠榨油,國內涌進大批專業的榨油設備,榨油效率空前提高。

但是物理壓榨法有一個先天不足:殘油。

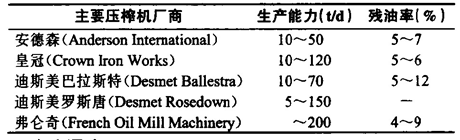

無論你的壓榨機有多先進,擠壓力有多大,總有一些油脂會被粒子吸附、被未破壞的細胞束縛住,提取率終究有限。哪怕到了今天,以世界主要榨油機廠商的裝置能力,壓榨餅粕的殘油率也有5%以上。

部分榨油設備殘油率 | [5]

直到1843年,法國在工業革命時期發明了“浸出法制油”,這些殘留在油料中的油脂才得以被提取出來。

根據相似相融的原理,利用能溶解油脂的溶劑,把固體油料中的油脂萃取出來,再把溶劑脫除干凈即可。使用浸出工藝加工后的油料殘油率可低至1%。

真正的是“吃干榨凈”。

浸出法不僅殘油少、出油率高,而且具有加工成本低、生產條件好、粕的質量高、油料資源得以充分利用等無可比擬的優點。當今,在工業發達的國家,90%以上的油脂是用浸出法工藝生產的[6]。

建國之前,我國國內幾乎沒有浸出法工藝制油的企業。直到新中國成立,我國現代油脂工業才與國際接上軌,油料油脂加工技術水平有了顯著提升,浸出法也得到迅速發展,并且在油料油脂精煉工藝方面產生了質的飛躍。

04 適度加工,更適合我國國情

當國內油脂工業跟隨西方的腳步,如火如荼發展起來的時候,一些問題也暴露出來。

與國際接上軌的,可不只是浸出工藝,連吃油習慣和質量標準也照單全收了。

西方國家的菜肴以涼拌菜為主,因此更推崇吃無色無味的“色拉油”。這是一種經過高度精煉的食用油,宗旨是只保留甘油三酯,其余的不要。

于是,我們國內市場上也擺滿了類似經過“四脫”“五脫”的高度精煉油,夸張點說,其純度幾乎可以和純凈水相媲美。

純凈點兒不好嗎?

也不是說不好,純凈一些就意味著油中的雜質也少一些,油的品質也會更高。但是過猶不及,過于純凈就難免會連累到一些“有益的雜質”。

油脂中除了甘油三酯,還會攜帶一些油脂伴隨物,比如維生素E、植物甾醇、谷維素等,它們是植物中天然存在的有益物質,也是我們飲食中重要的營養來源。掌握好加工的度,想辦法把好的留下,壞的去除,才是正解,而這正是“適度加工”所倡導的。

就拿維生素E來說吧,食用油是我們國家居民維生素E的主要來源,1992年城市居民從烹調油中攝入的維生素E占69.3%,而2012年只有60%了。據估計,油脂過度加工造成天然維生素E損失約1.5萬噸,超過目前我國天然維生素E的產量。植物甾醇損失約3.2萬噸,我國居民植物甾醇平均攝入量僅有322mg/d,其中40%來自植物油[7]。

將這些營養成分保留在食用油中,意義重大。

而過度加工的方式會造成這些天然有益伴隨物損失殆盡,既不利于健康,也不適合我們以高溫烹調為主的飲食習慣。而且過度加工還有可能伴生出新的食品風險因子,比如反式脂肪酸、3-氯丙醇酯、縮水甘油酯等。同時,也加劇了資源和能源消耗,對環境也造成了不小的壓力。

為了扭轉世界范圍內愈演愈烈的過度加工現象,21世紀以來,我國油脂行業產學研方通力合作,匯聚出了專屬我國的食用油精準適度加工的理論,其要義在于:取其精華,去其糟粕。根據不同油料和油脂的特點,通過優化工藝,使制得的油保留更多有益成分,減少有害成分的生成[8]。

比如加工稻米油,就使用適合稻米油的適度加工技術,把谷維素和植物甾醇盡量多留下來,反式脂肪酸含量可以達到0反式脂肪酸的國家標準。

這樣做的意義在于既滿足了食品安全的要求,又兼顧了營養和口感,還合理充分地利用了資源,既多出油,又出好油,實現環境效益、社會效益、經濟效益三贏。

油脂工業發展到今天,無論從生產工藝到過程裝備,還是從加工規模到產品品質都已經達到比較高的水平,未來油脂之路在何方,或許現在仍是未知。但是,科學技術薪火相傳,生生不息。油脂加工科技的發展也會步履不停。

參考資料:

[1]《禮記·內則》.

[2]劉曉春.鄂倫春族飲食文化的特點與創新發展路徑[J].黑龍江民族叢刊,2021(01):146-154.

[3]《戒石文》,五代·孟昶

[4]王麗英,高盼,王澍等.中國古代油脂文明溯源與變遷[J].中國油脂,2022,47(08):1-6.

[5]趙國志等.浸出制油技術開發動向[J].糧食與油脂,2007(04):1-7.

[6]王瑞元.浸出法是先進的制油工藝浸出油是優質安全的食用油[J].中國油脂,2004,(02):5-6.

[7]王瑞元,王興國,何東平.食用油精準適度加工理論的發端、實踐進程與發展趨勢[J].中國油脂,2019,44(07):1-6.

[8]《食用油精準適度加工理論與實踐》, 王興國、金青哲。

來源: 豐益糧油科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

豐益糧油科普

豐益糧油科普