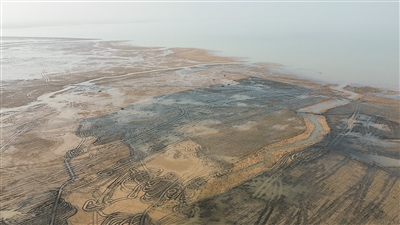

治理前

治理后

圖為山東黃河三角洲國家級自然保護區互花米草分布區域治理前后對比。

(圖片由山東省東營市海洋發展和漁業局提供)

□ 科普時報記者 胡利娟

藍天白云下,廣闊的濕地一望無際,縱橫交錯的道路兩側,處處可見的蘆葦、荻隨風輕輕搖曳,大雁、天鵝、鸕鶿、白鷺等成群鳥類,或駐足覓食,或嬉戲于水面上,或翩翩飛舞在空中,與周圍景色相映成趣,儼然一座野生鳥類棲息的理想家園。

11月28日,記者來到山東黃河三角洲國家級自然保護區,沿途所見的這一幕幕美麗和諧景象,令人贊嘆不已。難以想象的是,幾年前,這里還是一片“綠色沙漠”,由于外來入侵物種互花米草的肆虐生長,給生物多樣性和生態安全帶來嚴重威脅。

48.3%的沿海鹽沼已被占領

保灘護堤、促淤造陸、減緩我國海岸線侵蝕的互花米草,曾被不少人美譽為岸灘“保護神”。自20世紀70年代末,互花米草引入我國以來,依靠發達的根系、耐鹽和耐淹能力強等特點,它們野蠻生長泛濫成災,遍及沿海灘涂,使得海岸線看似綠意盎然,卻已被這些小草強勢入侵。

尤其是最近幾年,專家通過分析遙感數據發現,我國沿海鹽沼的48.3%已經被互花米草占領,面積約600多平方公里。

不僅如此,互花米草的入侵還會對本地物種產生競爭性排斥,通過迅速搶占生態位造成本地物種生物量和生物多樣性下降,生態平衡遭到破壞,導致貝類、蟹類、藻類、魚類等多種生物窒息死亡。

從引種初期受到贊譽的“綠色衛士”,反轉為破壞生態的“綠色沙漠”,互花米草已被列入國際自然保護聯盟公布的全球100種最有危害的外來入侵物種名單。

立法防治,治理區清除比例超99%

站在曾是勝利油田墾東區塊采油平臺的墾東12所在地,黃河三角洲國家級自然保護區科研中心負責人周立城指著眼前一臺臺正在施工作業的機耕船告訴記者:“在2021年,黃河三角洲有超過13萬畝的灘涂被互花米草侵占,本地鹽沼植被、鹽地堿蓬和海草床的生存空間被大量擠占,海淡水交匯的潮溝堵塞,底棲生物迅速減少,鳥兒失去很多棲息覓食的空間。”

作為我國較早啟動互花米草全域治理的城市之一,東營市將互花米草納入全國首個市域地方生態保護和修復條例,以法治力量防治互花米草、保護生態環境。此外,東營市還與中國科學院煙臺海岸帶研究所強強聯手,開展科技攻關,高效防治。

“東營已連續3年實施互花米草治理實驗項目,探索形成刈割+圍淹、刈割+翻耕等治理模式。”東營市委書記楊國強告訴記者,通過靶向施治、系統施治等措施,截至目前,累計治理互花米草1.1萬公頃,治理區清除比例達99%以上,底棲生物種類增加近30%,黃河口鳥類的種類和數量明顯增多。

如今,墾東12已成為保護區治理互花米草的主要陣地。作為專家團隊成員之一,長期在此開展互花米草入侵機制和治理技術科技攻關的中國科學院煙臺海岸帶研究所副研究員謝寶華,感觸頗深。

“互花米草有兩種繁殖方式,種子的有性繁殖在互花米草入侵新區域時起主導作用,地下根狀莖的無性繁殖是種群維持的主要繁殖方式。”謝寶華稱,通過持續開展互花米草治理的物理技術、化學技術研究實驗,形成了適宜不同潮灘生境的互花米草治理關鍵技術體系。這套技術體系已成功應用于山東、天津和福建等地,推廣應用面積超過15萬畝,治理效果良好。

建設安居工程,讓鳥兒放心“安家落戶”

初冬時節,黃河三角洲國家級自然保護區迎來大批越冬候鳥在此遷徙中轉。也有越來越多的珍稀物種在這里“安家落戶”,東方白鸛就是其中之一。

作為國家一級保護鳥類,東方白鸛屬于世界瀕危物種,也是東營的市鳥,它們喜歡高處筑巢,在濕地內覓食棲息。

“鳥兒的選擇,就是生態環境良好的有力佐證。”北京師范大學副教授謝湉說,互花米草的治理就是給當地一些物種,比如蘆葦、鹽地堿蓬等的恢復讓出了空間。“加上濕地恢復,很明顯的一個特征就是鳥類增多。”

記者在保護區道路左右兩側看到,幾根高大線桿和碗狀鳥巢。周立城稱,這是東方白鸛的家,保護區建了130多處這樣的人工繁殖巢,巢頂部都安裝有AI識別探頭,不僅能實時監測鳥類生活習性、統計數量,還能全天候守護它們的安全。

疏通被阻塞潮溝76千米、恢復鹽地堿蓬5萬余畝、修復海草床1500畝……近年來,隨著保護區內陸續實施的生態堤壩、水系連通、鳥類繁殖島、植物生態島、魚類棲息地等生態保護工程,讓以前的光板地、鹽堿灘,變成了現在的水草豐茂、生物多樣性富集的大濕地,水鳥蹁躚、野趣盎然的生態之美再次綻放。

來源: 科普時報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普時報

科普時報