眾所周知,大文豪蘇東坡是美食大家,尤其喜愛荔枝這種南國水果,留下了膾炙人口的《惠州一絕/食荔枝》:“日啖荔枝三百顆,不辭長做嶺南人”(圖 1)。作為荔枝鐵粉,他愿意為了日日能品嘗到鮮美荔枝,而長做嶺南(廣東)人。此時炎炎盛夏,正值四川晚熟荔枝開始上市之時,細品這首詩之余,筆者腦海中忽然閃現出一個疑問:蘇軾可是地道四川人,他有沒有品嘗過四川荔枝呢?

圖1. 生于四川眉山的宋代大文豪蘇軾(左)和南國水果皇后—荔枝(右)

圖片來源:網絡

要回答這個的問題,首先要澄清一個先決條件:蘇軾生活的宋代,四川產荔枝嗎?

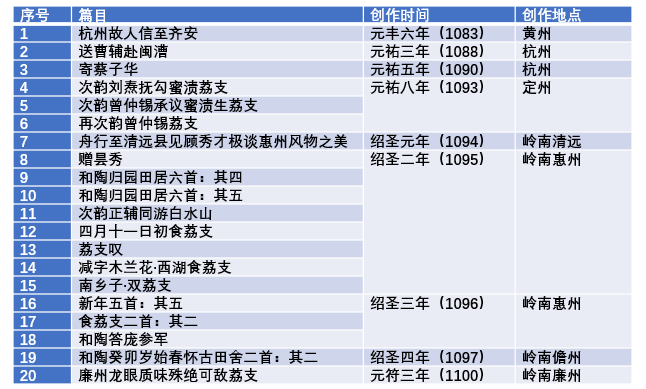

在當代的全國荔枝主產區中,若以產量進行排名,廣東、廣西、海南三強遙遙領先,四川雖不及三強,卻因出產最晚熟的荔枝而獨樹一幟。更令人稱奇的是,四川全省荔枝90%以上的產量集中在川南一個縣的地域上,即瀘州市合江縣(圖 2)。

圖 2. 四川、重慶地圖中合江縣的位置 圖片來源:葉林繪制

不過,時間若回溯到宋代,全國荔枝三強的排名就不一樣了。宋人蔡襄曾言:“荔枝之于天下,唯閩粵、南粵、巴蜀有之。”,可見,當時的三強是福建、廣東、四川。而四川荔枝的種植版圖要比現代大的多,據史料記載,唐宋時期,成都、眉山、樂山、宜賓、瀘州,乃至重慶地區的涪陵、萬州都有荔枝出產。其中又以瀘州和宜賓(古代也稱戎州)荔枝最為著名。宋代陸游詩曰:“終憶戎州綠荔枝”,唐子西詩曰:“余甘渡頭客艇,荔枝林下人家”描寫了宜賓、瀘州的荔枝生長盛況(圖 3)。

圖 3. 唐宋荔枝的地理分布及進貢道路

圖片來源:參考資料2

看來,當時在四川吃荔枝的客觀條件是具備的。

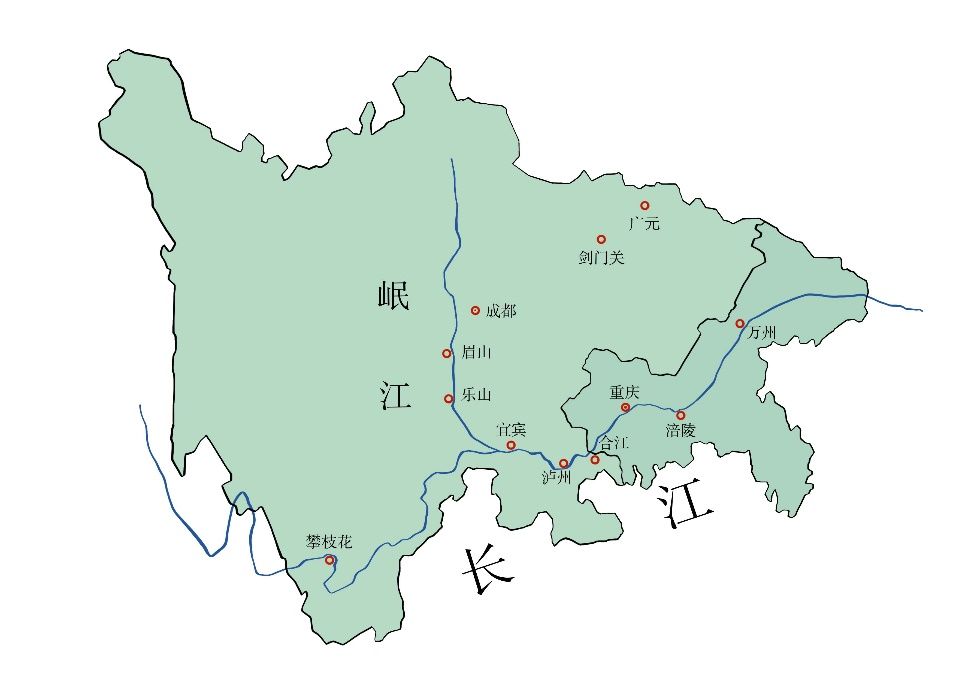

下一步就是要找直接證據了。于是,筆者從留存于世的史料中查詢蘇軾的著述,尋找吃荔枝的記錄。結果卻發現:蘇軾流傳于世,吟詠荔枝的詩詞有20首。這些詩詞創作地點都不在四川,以嶺南(廣東)居多,內容也未提及吃過四川荔枝(圖4)。

這就奇怪了,既然蘇軾這么喜愛荔枝,當時的四川又盛產荔枝,為何蘇軾流傳于世的詩詞中未提及呢?

圖 4. 蘇軾吟詠荔枝的詩詞 圖片來源:參考文獻3

為了解答這個疑問,筆者進一步走進蘇軾的世界,探尋他在四川的人生軌跡……

1036年,蘇軾出生于四川眉山,此后直到1056年3月,20歲的蘇軾才第一次出川,和父親、兄弟一路進京趕考。1057年,蘇軾因母親去世從首都汴梁(今河南省開封市)回家奔喪,這兩次出入四川,走的是從眉山北上,途經劍門關、廣元的路線,廣元緯度偏高,雖有零星荔枝種植的記載,但產量和品質都不出眾。且蘇軾出川在年初,荔枝還未成熟,回川是為母奔喪,無心在旅途賞玩,吃荔枝的可能性很小。

1059年10月,守孝期滿的蘇軾,從眉山出發,乘船沿著岷江南下,途經樂山,到宜賓后進入長江,再沿瀘州、重慶,過涪陵、萬州,年末到荊州后,再北上汴梁。1066年,蘇軾因父親去世回家守孝,1069年守孝期滿后再度出川回京,這兩次走的還是這條岷江長江路線。這條路線上的樂山、宜賓、瀘州、重慶涪陵、萬州正是宋代川渝荔枝主產區,蘇軾幾乎是沿著一條荔枝路線在行進(圖 5)。

然而,蘇軾在這三次旅途中依然沒有留下吃荔枝的記錄,這是為什么呢?

圖 5. 蘇軾出入四川經過的城市 圖片來源:葉林繪制

據史料記載,蘇軾第一次沿岷江長江路線出川始于1059年10月,年末已到湖北荊州,完美錯過了夏季荔枝成熟期,1066年6月蘇軾兄弟帶著父親靈柩從汴京出發,下荊州,逆岷江長江路線回到眉山,此時雖正值夏季,但蘇軾回家奔喪,歸心似箭,應無心留戀沿途美食。當他守孝期滿,最后一次離家回到汴梁時,已經是1069年2月,這顯然不是荔枝成熟的時節。因此,筆者推測,蘇軾在這幾段旅途中,大概率是錯過了品嘗四川荔枝的機會。

那蘇軾自幼在家鄉眉山吃過荔枝嗎?

對于這個問題,筆者雖沒有找到直接證據,但從一首詩中找到了重要線索。1090年,53歲的蘇軾在杭州寫下了《寄蔡子華書》:“故人送我東來時,手栽荔子待我歸。荔子已丹吾發白,猶作江南未歸客。”。他在詩中回憶,二十年前為父親守孝期間,曾與友人在家中種下荔枝樹,并相約等荔枝紅了,他就回家與友人一起品嘗。從這首詩推測,眉山能產荔枝,少年蘇軾或曾在家鄉吃過荔枝(圖 6)。然而,此后蘇軾就再也沒有回到家鄉。留下家鄉的一草一木盼游子歸來,守望了千年……

圖6. 三蘇祠中展出的古荔枝樹 圖片來源:網絡

宋代以后,由于氣候環境變化,人為破壞等多種原因,四川荔枝主產區逐步縮小,如今僅存于瀘州合江縣一隅,而眉山的古荔枝也消失于歷史長河中。2007年,為了卻蘇軾千年夙愿,蘇軾故居—三蘇祠的工作人員從瀘州合江引種了荔枝樹,這顆荔枝樹經過10余年精心呵護,竟然奇跡般地活下來,逐漸枝繁葉茂,開花結果。

2022年7月8日至9日,三蘇祠開啟“日啖荔枝三百顆”活動,為慕名而來的游客提供三蘇祠、四川合江、廣東惠州三地的荔枝,每人限量300顆,大家在荔枝樹下或坐或立,品嘗著美味的荔枝,十分愜意,連樹上的小松鼠也來湊熱鬧(圖 7)。

好客的蘇軾,若是見到這般美好溫馨的場景,也會笑逐顏開吧。

圖 7. 三蘇祠下“日啖荔枝三百顆”活動 圖片來源:網絡

參考文獻:

1.張龍鳳.論宋代敘(戎)瀘地區荔枝的繁榮[J].古今農業,2017(04):48-58.

2.張生.中國古代荔枝的地理分布及其貢地變遷[J].中國歷史地理論叢,2019,34(01):98-107.

3.楊加加,李玲麗.蘇軾荔枝詩詞研究[J].惠州學院學報,2023,43(02):29-35. DOI:10.16778/j.cnki.1671-5934.2023.02.005.

4.聶順新.氣候、商品化與種植技術:宋代荔枝種植范圍擴展研究[J].中國農史,2014,33(04):22-29.

5.藍勇.中國西南荔枝種植分布的歷史考證[J].中國農史,1988(03):68-76.

6.孔凡禮. 蘇軾年譜.中華書局出版,2005.

7.游昕 何廣丙. 眉山“三蘇祠”的荔枝熟了. 網絡鏈接:https://www.sohu.com/a/156285344_828424.

來源: 天生西南

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

天生西南

天生西南