2023年度“科普中國青年之星創作大賽”獲獎作品

作者:何婧雯

700米是什么概念?它是幾十層樓那么高,是大約7000個香飄飄連起來那么長。那如果是向下700米呢?那將是需要乘坐軌道纜車,通過長長的斜井才能到達。

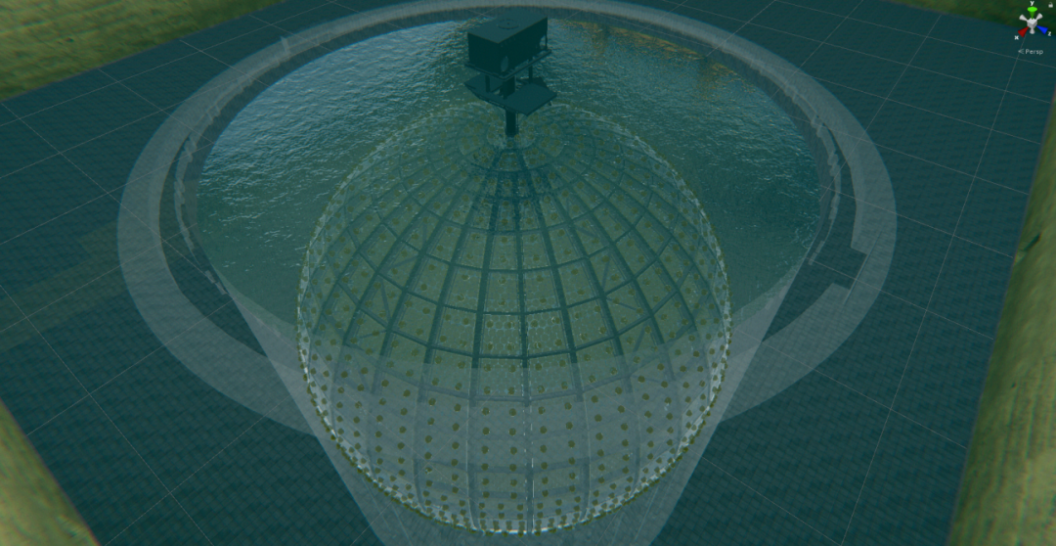

在廣東的深山里,有一群人計劃在地下700米挖出一個大洞,放置一只超大的水晶球,在水晶球里注入兩萬噸最透明的液體,在球壁上鋪滿了令人炫目的金黃色器件。如果在施工前期走進洞口,你會發現洞的入口處彌漫著濃重的霧氣,走進濃霧,熱浪夾雜水汽撲面而來,幽長的隧道如同一個大蒸籠,滯重的濕氣悶蒸著人的皮膚,陽光很快就被屏蔽到身后,小過山車一樣的軌道纜車將載著你通向地底深處——以上的一切不是魔法世界或奇幻小說的場景,是中國科學家捕捉“宇宙幽靈粒子”的實驗基地。

江門中微子實驗探測器結構示意圖 圖源:江門合作組

什么是宇宙幽靈粒子?

“幽靈粒子”實際上叫做中微子。

1930年,物理學家泡利假設了一種不帶電、弱相互作用的粒子,并將這種可能存在的粒子命名為中微子。1956年,中微子成功被兩位美國物理學獎探測到了,這一成果在1995年獲得諾貝爾物理學獎。

中微子為什么重要?因為它是構成我們物質世界的“1/4”。

山川河流、巖石土壤,每個在地球上存活過的生命,乃至宇宙星河——我們已知的、能看見和看不見的一切物質,都由12種基本粒子構成。這些基本粒子中有3種是不同類型的中微子,即電子中微子(e)、繆子中微子(μ)和陶子中微子(τ)。

中微子有三種類型 圖源自網絡

中微子十分懶惰,它呈電中性,不輕易和物質發生反應,當十萬億個中微子穿過地球時,只有一個中微子會跟地球發生相互作用。事實上,每秒都有數以萬億計的中微子,以接近光速的速度從我們的身體里穿過,而我們卻根本感受不到它,這也是因為中微子的這個特性。

“中國有史以來最重要的物理學發現”

中微子不僅會隱身,還會變身,科學界將三種中微子之間的相互轉換,稱為“中微子振蕩”。換一個形象的比喻,e、μ、τ三種中微子好比是你數、語、外三科老師。想象一下,你的數學老師正上著課,突然變成了語文老師;語文老師講著講著,又變成了英語老師,這種變化就是中微子振蕩。

加拿大的SNO實驗和日本超級神岡實驗,分別發現了數學老師變成語文老師,以及語文老師變成英語老師的模式。這兩項實驗共同獲得了2015年的諾貝爾物理學獎。

那么,接下來要探索的則是,數學老師就不能直接變成英語老師嗎?

存在第三種中微子振蕩模式嗎?

2003年左右,國際上提出了8種實驗方案來探測中微子的第三種振蕩模式,其中就包括中國的大亞灣實驗。最終3個方案得以實施,分別是中國大亞灣、韓國RENO和法國的Double Chooz。誰能率先測得中微子的第三種振蕩模式,誰就贏得了這場物理科學的全球競賽。

大亞灣實驗有其得天獨厚的優勢——由于中微子不易被捕捉到,科學家們要想對它展開研究,就需要很強的中微子源不斷地產生中微子,而大亞灣實驗探測器附近就有一個強大的中微子源。

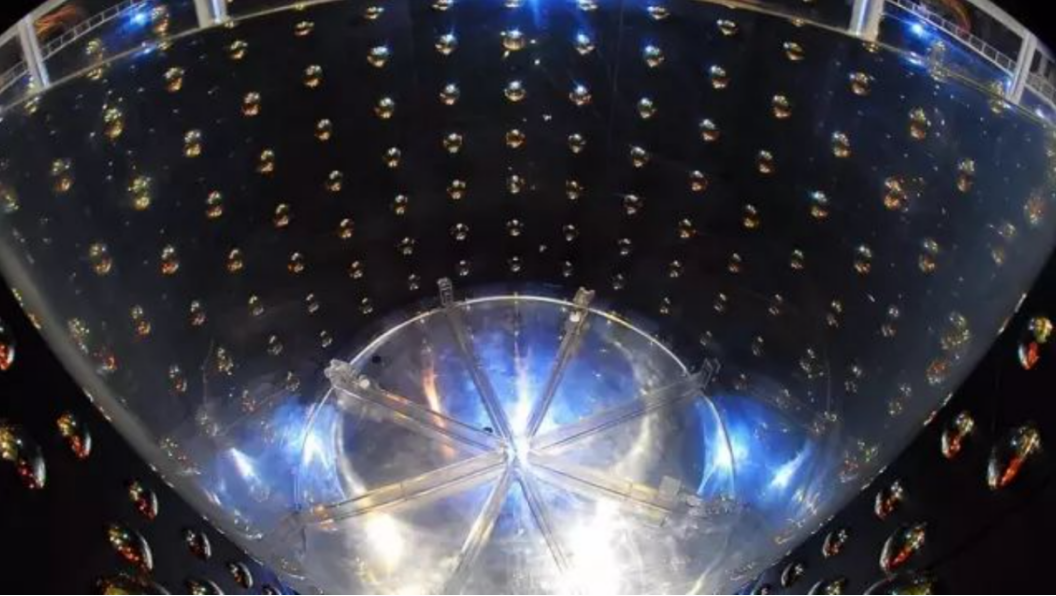

大亞灣中微子實驗的中心探測器 圖源:中國科學院高能物理研究所

中微子源有天然的也有人工形成的。比如太陽就是一個超大的中微子源;此外,超新星爆發、宇宙射線穿過大氣層時都會產生大量的中微子;地球也會發射中微子;甚至我們自己都是中微子源,因為人體含有鉀元素,而鉀的同位素衰變又會產生中微子。除這些天然的中微子源外,還有反應堆核裂變、加速器的束流打靶等人工中微子源。

大亞灣實驗選址在距離大亞灣核電站反應堆不遠的地方,可以很好地接收伴隨反應堆核裂變產生的中微子。因為大亞灣的這一特殊之處,美國人決定放棄本土設計的兩個方案,帶著3400萬美元的建設資金和科學家加入了中國大亞灣實驗團隊。

當時,各國都在爭分奪秒地建設實驗站,展開取數工作,為的是能搶在其他國家之前發布這一重大物理學成果。

2011年8月,韓國RENO開始取數,而中國大亞灣實驗原本計劃建成8個探測設備,此時才剛建成6個。韓國搶先開始取數,意味著他們隨時可能公布成果。中國大亞灣實驗科研團隊當機立斷,決定提前啟動探測裝置!

兩個月后,中國大亞灣實驗就測得了中微子的第三種振蕩模式,并發布了這一重要成果。Science雜志將其評為當年全球十大科學突破,并認為該成果是“中國有史以來最重要的物理學發現”。

全面國產化!新的故事將始于地下700米

2020年,大亞灣實驗光榮退役,但中微子還有很多未解之謎。

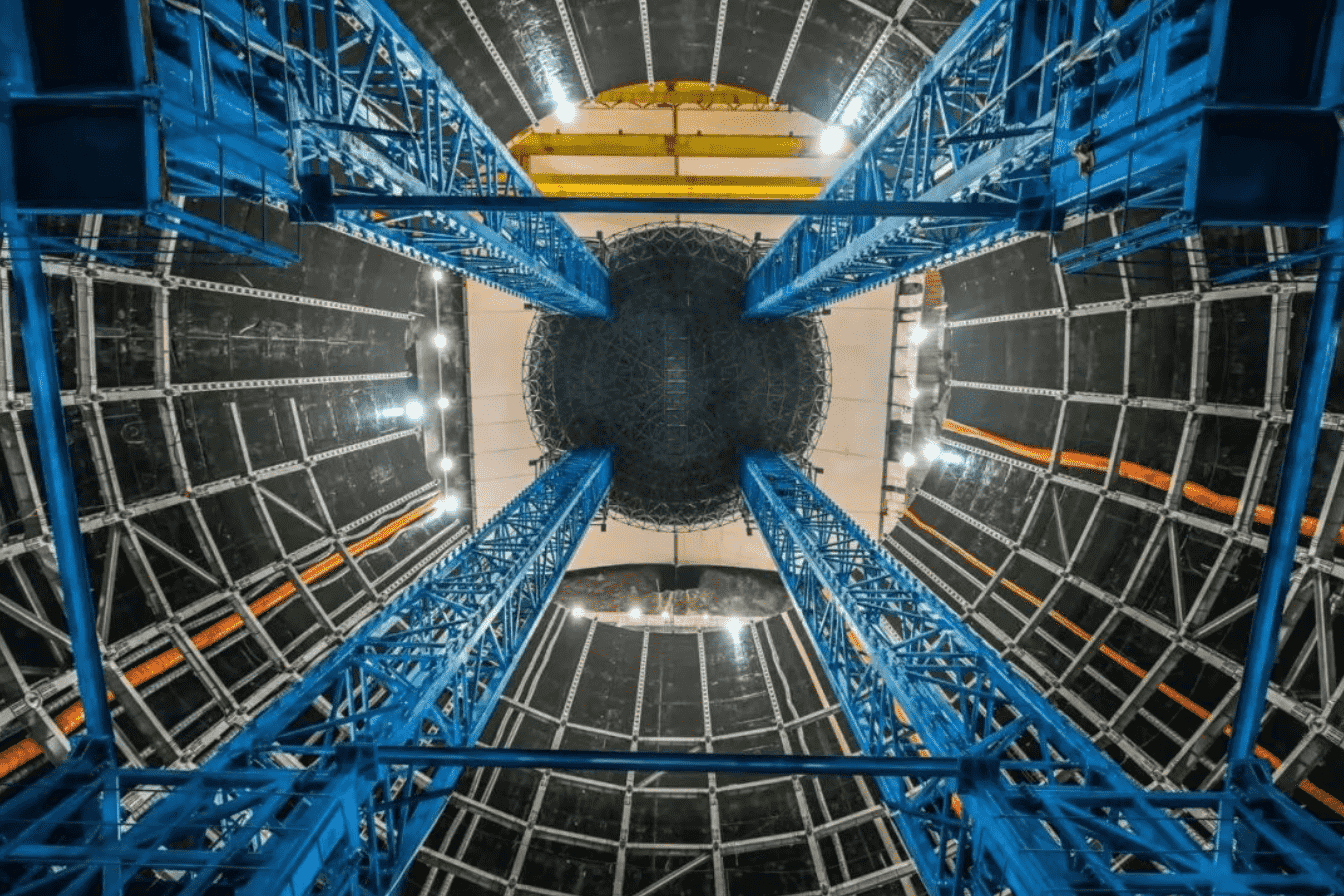

其實早在大亞灣實驗剛開始建設之時,科研團隊就開始思考大亞灣之后的中微子研究。經過科研人員的反復討論和驗證,最終,廣東江門開平市的打石山被選為新中微子實驗基地,命名為”江門實驗“,其主要任務是對三種中微子的質量進行排序,利用這個實驗,科學家還可以研究超新星、地球及太陽發出的中微子,尋找惰性中微子,研究質子衰變等等。

要想研究中微子,需要盡量屏蔽宇宙射線和光的干擾,以便探測器能更好地發現中微子的蹤跡。把探測器建在地下700米,就是為了借山石土地屏蔽宇宙的其他射線。當然,僅是屏蔽其他宇宙射線還不夠,還需要有捕捉中微子蹤跡的“眼睛”。

捕捉中微子的原理說起來也很簡單:科研人員在地下700米的巨大水晶球中,注入“液體閃爍體”,如果中微子在這個液體里發生反應,液體就會出現熒光;接著,球體周圍遍布的“獵眼”——探測器件“光電倍增管”就會捕捉這些微弱的光信號,并將其轉化為電信號,由數據獲取系統保存下來,提供給研究人員做分析研究。

“獵眼”光電倍增管 劉悅湘 攝

光電倍增管是中國大亞灣和江門實驗的最核心探測器件。2003年中國團隊提出大亞灣實驗時,國內還只能生產2英寸的光電倍增管,口徑小,靈敏度不夠高,批量穩定性差,遠達不到實驗要求。當時,日本的濱松公司幾乎壟斷了國際上高端光電倍增管的生產。大亞灣實驗所用的近3000支8英寸光電倍增管是美方從日本采購的。

對于江門實驗來說,若想測得中微子質量排序,國際上現有的光電探測器件,包括日本濱松公司的產品都不能滿足新實驗的要求,且濱淞的光電倍增管價格昂貴,是我們預期成本的兩倍以上,我們沒有議價的主動權,能否研制出高性能的光電倍增管成為了江門實驗成功的關鍵。

2009年左右,中國科研團隊決心要盡快啟動研發中國自己的光電倍增管,滿足實驗要求,并打破壟斷,降低實驗成本,在外購中爭得主動權。

當時,大亞灣實驗的首席科學家王貽芳與幾位同事設計了一個光電倍增管概念圖,其設計思路完全不同于國際上通行的傳統方案。經過反復討論和驗證,得出結論——這個創意非常大膽,但原理上可行!

有機玻璃球升降平臺 圖源:中國科學院高能物理研究所

2011年底,中國科學院高能所牽頭,包括北方夜視在內的幾家單位組成的合作組成立,新型光電倍增管的預研正式啟動。

幾年間,合作組幾乎跑遍了半個中國,尋找愿意一起研制的企業,從零開始摸索新工藝條件和配方,改變工人操作習慣,攻克了包括保持全面積高量子效率、大玻殼研制、真空封裝等等技術難題。2015年,在規定的期限之前,中國終于研制出關鍵技術指標達到國際先進水平的光電倍增管樣管,并擁有完全自主知識產權,為進入工程化和批量生產打下了堅實的基礎。

高效率20英寸光電倍增管國際上從未量產過,對產品可靠性也沒有把握。為保證供應鏈安全,科研團隊最終決定分別由中國的北方夜視公司承擔15000只、日本濱松公司承擔5000只光電倍增管的生產。最終,江門合作組實測北方夜視的生產的光電倍增管平均探測效率為30.1%;日本濱松的為28.5%,均優于27%的實驗要求。

值得驕傲的是,江門中微子探測器的所有主材料,全部高質量實現國產化,極大地降低了實驗成本。

盛放最透明液體的不銹鋼容器 劉悅湘 攝

為什么要做基礎科學研究?

從牛頓定律到量子力學,從黑洞到引力波,全人類總是共享基礎科學的成果。既然如此,等待別人做研究就可以,為什么還要自己去做基礎科學的研究呢?

對此,王貽芳曾在接受果殼科學人采訪時給出了他的答案:“對于所有的技術發明和科學成果,最先發現的人有一定的優勢。如果只是享受別人的成果,那么別人會看不起你,會搶奪你的財富。你掌握了最前沿的知識,自然就會有最前沿的技術,有了最前沿的技術,剩下的東西自然都會有的。”

人類的歷史在無垠的宇宙面前無比短暫,即便是在僅存幾十億年的地球面前,都短暫得如同一天之中的一秒鐘一樣。可就是這樣短暫的一秒鐘里,人類創造出了燦爛的文明,并不斷探索著宇宙的終極答案。

“理解神奇美妙的粒子物理世界,是人類文明發展最高端的標志之一。”王貽芳說。江門中微子實驗是中國最重要的基礎科學實驗之一,是中國向浩瀚宇宙發出的又一次天問。了解更多中微子的奧秘,可能就能讓我們在探索茫茫宇宙的萬里征途中,邁出這鄭重而堅實的一小步。

江門中微子實驗在2015年破土動工,計劃于今年正式完工。文章開頭描述的場景如今也已不復存在,通風管道很好地保證了基地的溫度和濕度滿足實驗要求。

地下700米,期待中國之聲響徹。

【致謝中國科學院高能物理研究所中微子方向副研究員趙潔老師對本文的審閱和建議】

來源: 中國科普作家協會

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普作家協會

中國科普作家協會