深海是一個巨大而神秘的生態系統,是地球上最大的動物群落之一的家園,其動植物群落對外界壓力的響應機制尚不為人熟知。隨著全球對礦產資源的需求不斷增長,深海采礦作為一種新興產業及其對環境的影響,已成為全球環境治理的前沿話題。“海洋與濕地”(OceanWetlands)小編注意到2023年11月下旬的一篇最新研究。該研究結果于11月21日發布在《自然通訊》期刊上,首次揭示了深海浮游水母對海洋變暖和深海挖礦引起的沉積物擾動的應激反應。

這項研究由基爾亥姆霍茲海洋研究中心(GEOMAR)的科學家領導,通過探討深層水母在面對挖礦引起的沉積物懸浮和全球變暖時的應激反應,旨在為理解深海生態系統的脆弱性提供初步見解。深層水母作為研究對象被選擇,是因為它們生活在中層水層,對環境變化可能表現出敏感性,而目前關于深海中層水層動物對壓力的反應的研究相對有限。這項研究成果有望為未來深海挖礦活動可能帶來的生態影響提供重要的參考和警示。

深海是地球上一個鮮為人知的動物群落的棲息地,但已經受到越來越多的人為環境壓力。人們對這些生物如何應對這些壓力的了解仍然有限。該研究由基爾海洋研究中心的科學家領導,首次為深海浮游水母對海洋變暖和深海挖礦引起的沉積物擾動的應激反應提供了初步見解。

對深海生物的一個潛在的可能性,是巨大的環境壓力是與商業深海礦產開采有關的環境干擾。盡管采礦活動的目標是海底礦產,但它們也會擾動并泵送起海底的細粒沉積物,生成沿海底的懸浮沉積物“云”(稱為泥漿)。一旦收集到船上,收集的沉積物將需要排放回水體。由于目前沒有規定排放沉積物的水深,因此通過這種方式產生的沉積物云可能會在水體中延伸數十到數百公里。因此,深海采礦不僅會影響海底動物群落,還會影響水體中的動物群落,即所謂的中層水體。由于中層水體通常幾乎沒有沉積物,預計中層水體的動物對采礦引起的沉積物擾動將非常敏感。

圖片來源:GEOMAR官網

該研究合著者之一,同時也是挪威研究中心(NORCE)海洋生態研究主任的海倫娜·豪斯博士表示:“中層水體對于全球海洋儲存碳的能力至關重要,其‘居民’也是許多魚類、魷魚和海洋哺乳動物物種的主要食物來源,因此是海洋食物鏈中的一個關鍵環節。它們在相對穩定的條件下進化,生活在不斷食物匱乏的環境中,因此對環境變化更可能表現出敏感性。”基爾深海生態小組的高級作者、GEOMAR的深海生態研究組組長亨克-揚·霍溫博士補充說:“中層水體的物種通常是脆弱的、膠質狀的,有時還是巨大的生物,其代謝率低,很難在其自然環境中觀察并進行實驗。它們的物理脆弱性可能使它們特別容易受到環境干擾的影響。與此同時,我們對中層水體的探索只是剛剛開始,大多數生物多樣性仍然未知,以及它們在生態系統中的功能和對變化的耐受性也尚不明了。”

盡管中層水體生態系統在全球范圍內具有重要意義,但迄今為止很少有研究關注中層動物對環境壓力的物種特異性響應。這正是研究人員此次試圖填補的空白。

該研究的作者首次調查了一種中層生物——頭盔水母(因其帽狀形狀而得名)對模擬沉積物擾動的應激反應。“由于確定水母中的‘壓力’并不是一個簡單的過程,我們從它們的生理學、基因表達、水母外部微生物共生體等多個角度研究了它們的反應”,該研究的合著者之一、GEOMAR和史密森尼學會的博士生范妮莎·斯滕弗斯解釋道。

懸浮沉積物對水母的最強烈的視覺效應是沉積物顆粒在僅約1.5小時的培養后聚集在水母上,然后水母開始產生過多的粘液,慢慢地脫落。“雖然黏液有助于水母維持穩定的微生物群落,但持續的黏液產生是一種耗能的響應,可能會占據動物總能量預算的相當一部分”,斯滕弗斯補充道。

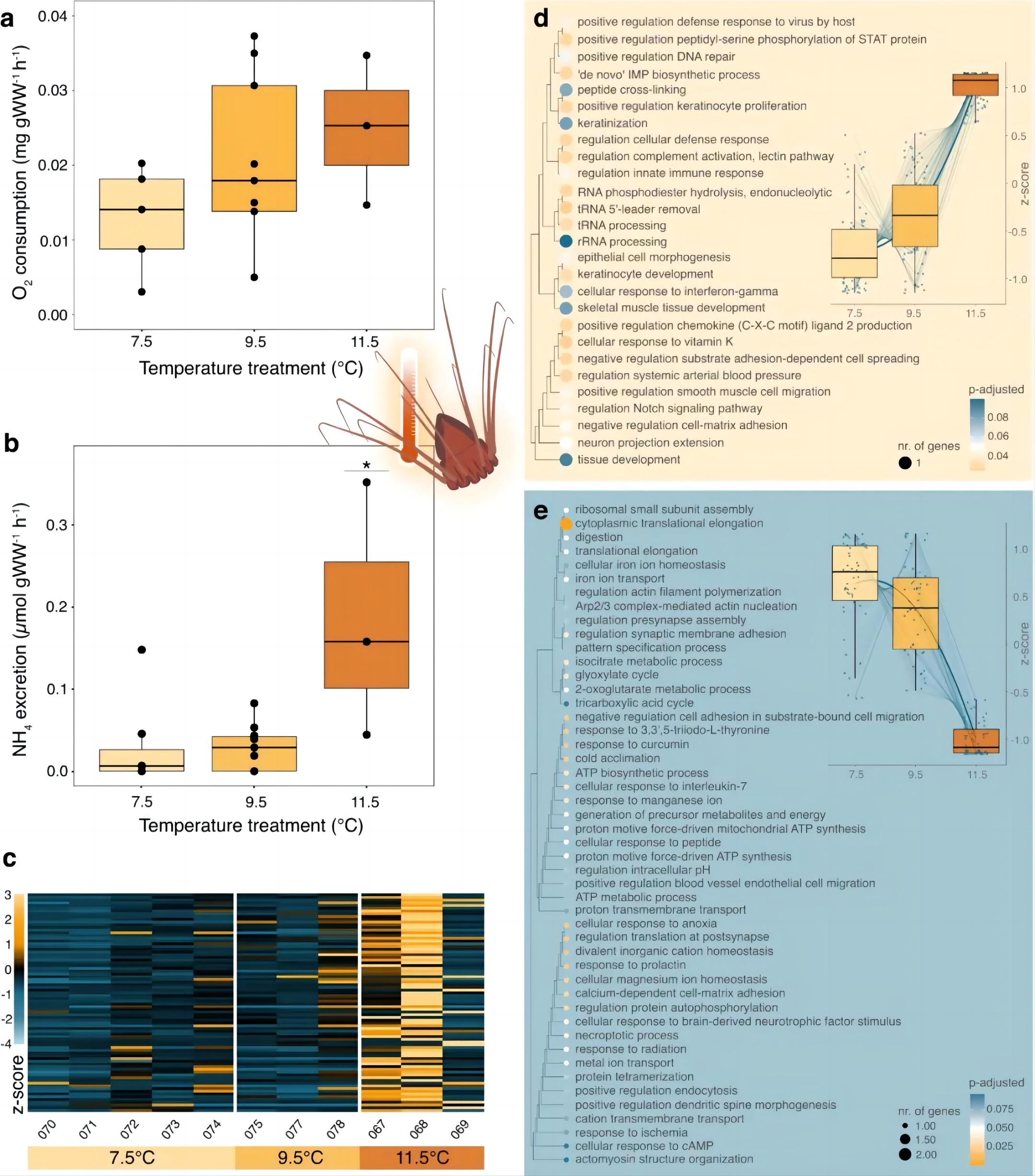

上圖:a. 通過氧氣光電極直接測得的呼吸速率(n=17個生物獨立樣本)。b. 氨(NH4)排泄。通過單因素方差分析和事后Tukey檢驗分析得到的顯著差異用星號表示(p=0.004,n=21個生物獨立樣本)。c. 使用似然比檢驗(LRT)比較所有溫度處理的80個顯著差異過表達基因的熱圖。列表示樣本編號。每行代表一個基因,顏色顯示經過z-分數轉換的表達值,其中藍色表示低于平均表達,黃色表示高于平均表達。d,e. 在P. periphylla中顯著表達的基因的生物過程的基因本體論(GO),通過LRT鑒定(n=11個生物獨立樣本),顯示了d過表達基因和e低表達基因的富集GO術語。GO樹中的點的大小表示基因的數量,顏色表示經過p調整的值(黃色<0.05,白色0.05,藍色>0.05)。箱線圖顯示了在不同處理中的表達變化,來自附圖1a。所有箱線圖顯示了中位數(中央線)和四分位距(IQR),須延伸到1.5倍IQR范圍。源數據提供在源數據文件中。圖片來源:Vanessa I. Stenvers, Helena Hauss等人

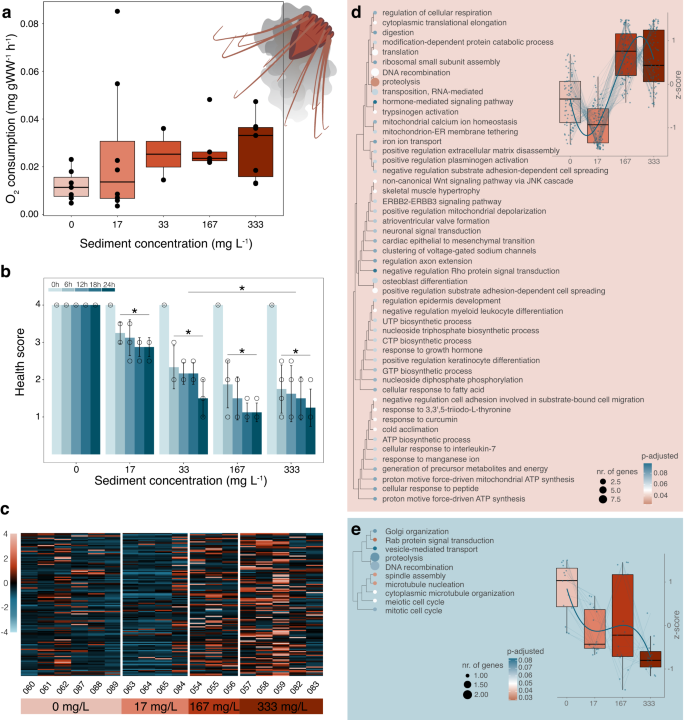

上圖:a. 對懸浮泥沙引起的呼吸的估算,使用電子傳遞系統(ETS)活性測定(n=29個生物獨立樣本)。b. P. periphylla的平均健康評分,從0小時(淺藍色)到24小時(深藍色)。通過單因素方差分析和事后Tukey檢驗分析得到的顯著差異用星號表示(p=0.003·10-4,n=43個生物獨立樣本,檢查了n=18個處理組),以及在處理內不同時間點之間的差異(p=0.002·10?13,來自n=18個處理組的n=90個時間點)。數據表示為均值+/-標準差。c. 使用似然比檢驗(LRT)同時比較所有處理的121個顯著差異過表達基因的熱圖。列表示樣本編號。每行代表一個基因,顏色顯示經過z-分數轉換的表達值,其中藍色表示低于平均表達,黃色表示高于平均表達。d,e. 在P. periphylla中顯著表達的基因的生物過程的基因本體論(GO)富集,通過LRT鑒定(n=18個生物獨立樣本),顯示了d過表達基因的富集GO術語(樹被修剪以顯示前50個術語)和e低表達基因。GO樹中的點的大小表示基因的數量,顏色表示經過p調整的值(紅色<0.05,白色0.05,藍色>0.05)。箱線圖顯示了在不同處理中的表達變化,取自附圖1。所有箱線圖顯示了中位數(中央線)和四分位距(IQR),須延伸到1.5倍IQR范圍。圖片來源:Vanessa I. Stenvers, Helena Hauss等人

此外,水母在最高沉積物濃度下顯示出與呼吸、先天免疫和傷口修復相關的基因的顯著表達,進一步表明其處于應激狀態。水母在受到暴露后是否能夠恢復仍然是進一步研究的課題,因為全面了解生態系統對壓力因素的響應將需要時間。研究小組進一步強調,與海水溫度升高的四度相比,懸浮沉積物引起的應激對頭盔水母的影響更為嚴重。當前的氣候預測認為,在未來的84年里,海水溫度將升高一度,而只有在極端的全球變暖場景下才會上升四度。研究人員擔心,導致能量消耗增加的應激因素,正如他們在頭盔水母身上觀察到的那樣,將不得不通過增加食物攝入來滿足。由于深海食物普遍稀缺,這最終可能導致饑餓問題。

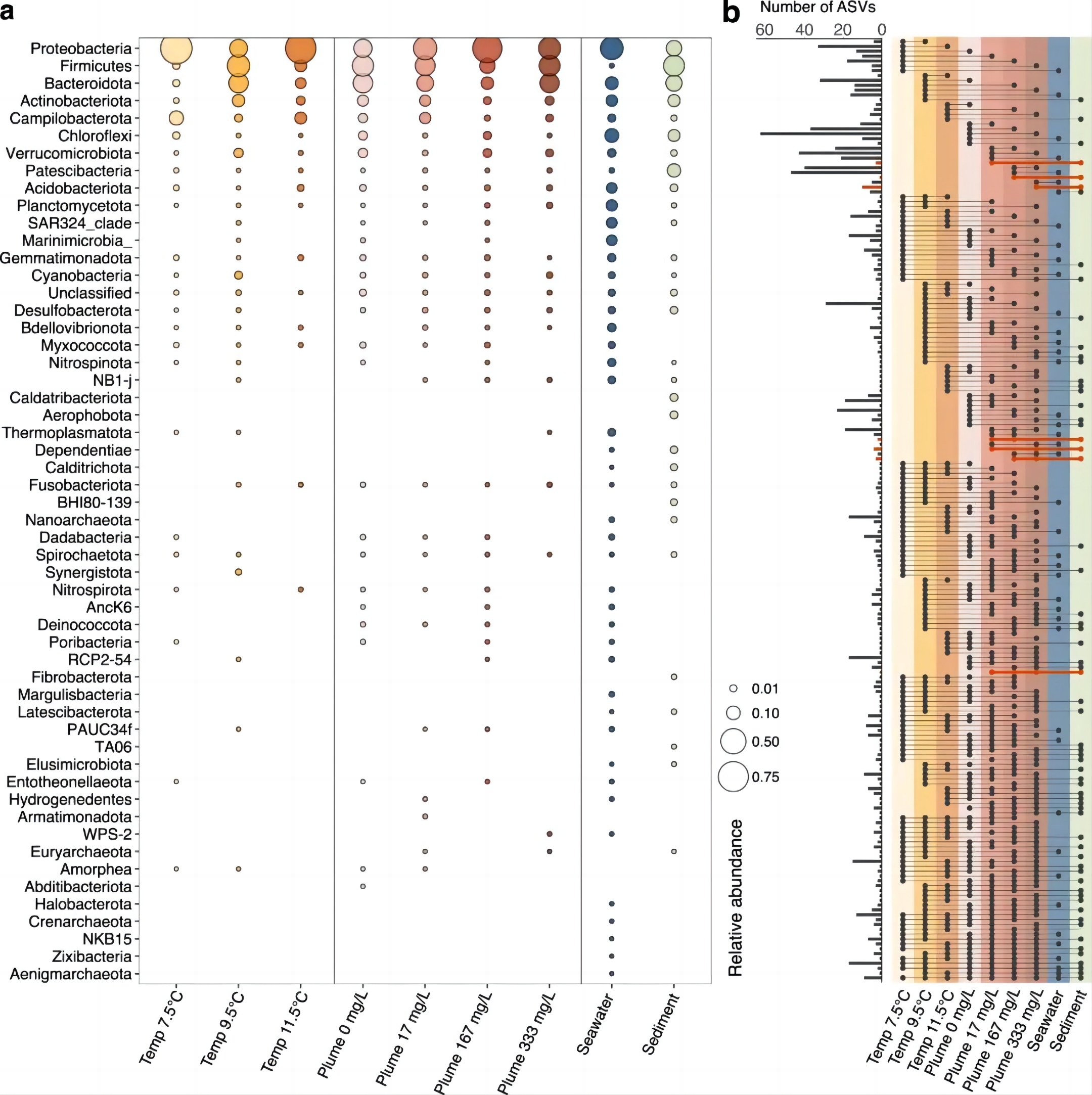

上圖是外鐘體(水母外部的鐘狀結構)、海水和沉積物中與Periphylla periphylla相關的微生物群落組成。上圖中,a. 相對微生物群落組成,顯示在模擬溫度('temp',左側)和沉積物('plume',中間)處理中的所有門,與海水和沉積物參考樣本(右側)進行比較。b. 在實驗、處理和對照中共享的引物序列變體(ASVs)。在右側面板上通過點和線表示存在于不同處理中,左側面板上顯示了每種組合中ASVs的數量。在沉積物和模擬擴散云處理(17、167和333 mg L?1)之間獨占共享的ASVs以紅色突出顯示。圖片來源:Vanessa I. Stenvers, Helena Hauss等人

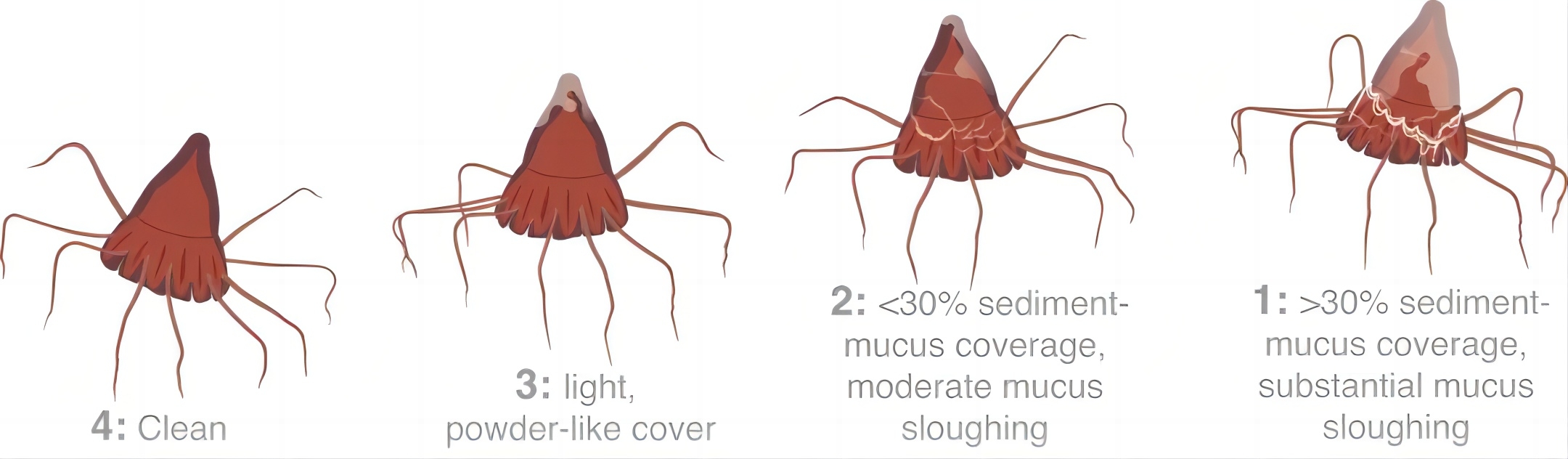

上圖:基于鐘體上積聚的沉積物數量和產生的粘液,繪制的健康評分。得分指標為:1. >30%的沉積物-粘液覆蓋,粘液大量脫落(即在鐘體、褶皺和觸手上),2. <30%的沉積物-粘液覆蓋,粘液中等程度脫落(即僅在褶皺上),3. 粉末狀粘液覆蓋,無粘液脫落,4. 鐘體清潔。圖片來源:Vanessa I. Stenvers, Helena Hauss等人

盡管需要更多來自不同中層物種的數據,以更好地了解深海挖礦的環境影響,**但水母的應激反應可能代表了其他相似膠質動物的情況。**膠質動物以其高含水量和類似膠狀的組織而聞名,在深海生態系統中占據著豐富的生物組分,分布在生命之樹的各個層次上。基于他們的總體發現,研究人員敦促在深海挖礦方面要保持謹慎,因為深海的許多重要生態系統服務可能會受到損害。

來自蘇格蘭海洋科學協會的合著者、安德魯·K·斯威特曼教授總結說:“隨著深海挖礦可能在未來十年內開始,這可能會擾亂附近的水體生態系統以及海底,理解挖礦和海洋變暖的綜合效應至關重要。”研究小組希望他們的研究,為深海資源開發項目可能帶來的中層水域影響提供了初步的了解,將被采礦公司和國際深海床管理局(ISA)考慮在內,以制定盡可能減少環境損害的采礦策略。

【思考題】學而時習之Q1:水母對深海挖礦和全球變暖響應的研究,如何拓展我們對深海生態系統的整體認識?這是否預示著其他深海生物在面對類似環境壓力時可能表現出的生理和行為變化?

Q2:在深海采礦活動中,沉積物擾動和溫度上升可能會引發水母等生物的應激反應,那么,擴而充之、舉一反三地,這種反應是否會在整個深海生態鏈中擴散、并對其他關鍵物種產生怎樣的連鎖效應?這對深海生態系統的穩定性和可持續性構成了怎樣的挑戰?

Q3:在深海采礦項目中,水母對于沉積物的過度產生黏液的反應提到了能量預算的問題,這是否暗示著:深海生態系統在應對人為干擾時可能需要更多的能量投入,進而導致能量資源的緊缺,這對于深海生態平衡有何深遠的影響?

Q4:考慮到深海挖礦和全球變暖的持續性趨勢,水母的研究結果是否可作為未來深海資源開發項目的環境影響評估的參考,以及這是否提示我們需要更加謹慎和可持續地規劃深海開發活動?

END本文僅代表資訊,不代表平臺觀點。

歡迎轉發(請注明來源)。

編譯 | 王芊佳

審 | 綠茵

排版 | 綠葉

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會